土でつくる3Dプリンター住宅に問い合わせ100件超、もみ殻やわらを混ぜて壁を“印刷”

星野 拓美

日経クロステック/日経アーキテクチュア

九州新幹線の新玉名駅から車で約20分。決してアクセスが良いとは言えない熊本県山鹿市の山あいに、見学希望者が絶えない3Dプリンター住宅がある。その名は、「Lib Earth House “modelA”」。熊本県内を中心に戸建て住宅の施工・販売などを手掛けるLib Work(リブワーク)が開発した。同社が2024年1月末に発表して以来、およそ3カ月間で優に100件を超える問い合わせが寄せられたという。

Lib Workが開発した3Dプリンター住宅「Lib Earth House “modelA”」。土を主原料とした材料を積層して造形した(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

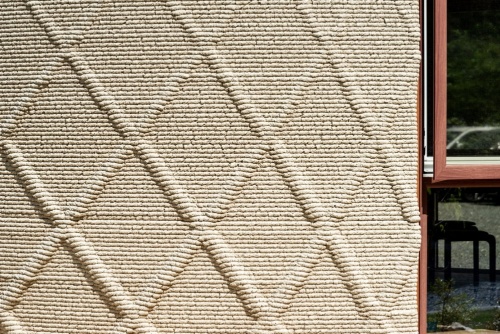

高さ約3m、延べ面積約15m2のこの建物は、円筒形の平屋。外壁の斜め格子模様は、下から上へ向かって薄くなっていく。特徴は大きく2つ。土を主原料とした材料を積み重ねて壁を造形していることと、構造を木造にしたことだ。リブワークの瀬口力社長は、「環境配慮の観点から、できる限り自然素材を活用しようと考えた」と話す。

リブワークによると、土を主原料とした3Dプリンター住宅は国内初だ。大手ゼネコンの大林組やコンクリートメーカーの會澤高圧コンクリート(北海道苫小牧市)、スタートアップ企業のPolyuse(ポリウス、東京・港)、セレンディクス(兵庫県西宮市)にも3Dプリンター建築の施工実績があるが、いずれもモルタルで造形していた。

外壁の表面。強弱を付けた斜めの格子模様も、3Dプリンターを使えば簡単に施工できる(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

建物の内部には、木や土などの自然素材に囲まれた空間が広がっている(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

イタリアのWASP製の建設3Dプリンターを使用し、造形に使用する材料の開発や構造の検討などは英Arup(アラップ)の東京事務所と協力して進めた。造形に用いた材料の約7割は土で、残りはもみ殻やわら、石灰、セメントなどが占める。開発段階のため、今回は工業製品として販売されている土を用いたが、将来的には建設地の土を使えるようにする計画だ。

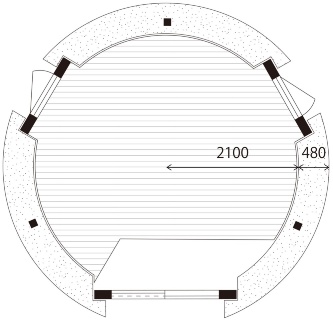

3Dプリンターで印刷するのは、非構造部材である土壁。「壁自体は震度5強の揺れまで耐えられるようにしているが、構造体にするには弱い」とリブワーク設計課の西田仁誠氏は説明する。そこで構造体には、150mm×300mmの大断面集成材で構成した門形フレームを採用した。

「今回の敷地は建築確認が不要なエリアなので申請はしていない。ただし特殊な構造ではないため、建築確認が必要でも問題ないはずだ」。同社設計課の永野真史課長はこう話す。

建物の平面形状は直径4.2mの円にした。断熱性能を検証するため、3枚の壁のうち2枚の壁の中に、それぞれセルロースファイバーともみ殻を試験的に充填している(出所:Lib Work

土でつくる3Dプリンター住宅に問い合わせ100件超、もみ殻やわらを混ぜて壁を“印刷” | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)