建材トップランナー制度で経産省が大失態、2030年目標で仕切り直しも高層窓に課題

前 真之東京大学大学院准教授

住宅の断熱において、最大の弱点は熱の出入りが最も激しい「窓」だ。窓の高断熱化に向けて、建材産業を所管する経済産業省は十分な取り組みをしているのだろうか。今回は、「建材トップランナー(TR)制度」について検証することとしよう。

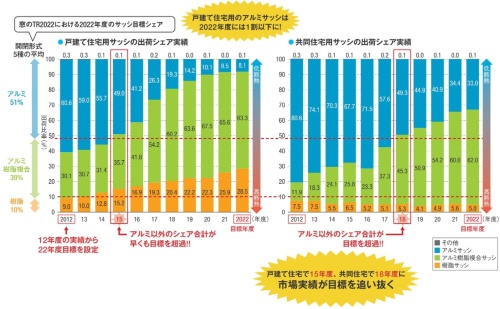

同制度は、2013年施行の断熱材から始まり、窓が追加されたのは翌14年。対象は複層ガラスと5つの開閉形式のサッシだ。ここでは、12年度までの市場実績を基に、将来のガラスやサッシの市場シェアを推計して、開閉形式ごとに目標基準値を設定。サッシ供給事業者に対して、目標とする22年度までに目標基準値を下回ることを求めていた(TR2022)。

家電などを対象とするもともとのTR制度は、基準検討時の市場における性能トップ値に、技術進歩を見込んで目標基準値を設定。市場の全製品に対して目標年度までに目標基準値の達成を求める、その名前にふさわしい制度であった。

だが、最近ではすっかり「名前負け」しているのが実態だ。肝心の目標基準値がトップランナーとは到底呼べない低レベルだからである。おまけに、建材TR制度は、戸建て住宅や低層の共同住宅のみを想定しており、「非木造の中高層用の窓は対象外」とされたことが、後々の禍根となる。

窓のTR2022目標は低すぎた黒歴史

「日本の窓は低断熱」を象徴するのが、かつて圧倒的なシェアを誇ったアルミサッシだ。アルミは樹脂に比べて熱伝導率が約1000倍。冬の室温低下や暖房の増エネ、結露の原因になる。そのためアルミサッシは、市場からの早期退場が求められていた。

ところが経産省はTR2022の目標基準値の設定において、目標年度とする22年度になってもアルミサッシのシェアが過半を占め、高断熱な樹脂サッシはほとんど増えないと予想。そのサッシ材料別の目標シェアを開閉形式5種で平均すると、アルミ51%、アルミ樹脂複合39%、樹脂10%となる。

2022年度を目標とする窓の建材トップランナー制度(TR2022)の目標シェアと、

居住専用の木造・プレハブ住宅向けの窓における、

サッシ材質別のシェアの推移。

TR2022では、

低断熱なアルミサッシが5割以上も残ると予想していたが、

実際の市場では急減することとなった

(出所:公表資料などを基に筆者が作成)

[画像のクリックで拡大表示]

目標シェアに基づく窓全体の熱貫流率「Uw値」による目標基準値は、

縦すべり出し窓で3.75。

12年度の実績4.04からわずか1割の改善と、

超低レベルに設定してしまったのだ。

この目標設定が大失態であることを証明したのは、紛れもなく民間の「市場」である。国からの後押しが得られない中、一部のサッシ供給事業者は、熱心な住宅供給事業者と共に、高断熱な樹脂サッシの普及を独自に推進。戸建て住宅用のアルミサッシのシェアは、15年度に早くもTR2022で設定された目標シェア(5種平均)の51%を切り、21年度には1割未満となった。目標年度を前に、戸建て住宅からは、ほぼ駆逐されてしまったのだ

建材トップランナー制度で経産省が大失態、2030年目標で仕切り直しも高層窓に課題 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)