賃金上がりすぎ」で負のスパイラルに陥り始めたドイツ。「賃上げ」課題の日本との違い

給与ベースアップを求める「春闘」をめぐり先週、大手企業を中心に高い賃上げ水準の回答が相次いだ。賃金水準の低さが指摘される日本では、「賃上げ」を進めるべきだという意見が優勢だ。

【全画像をみる】「賃金上がりすぎ」で負のスパイラルに陥り始めたドイツ。「賃上げ」課題の日本との違い

一方、名目GDP(国内総生産)で日本を抜いて世界3位になったドイツでは、逆に「賃上げをストップしなければ経済が危うい」という状況になり始めていることをご存知だろうか。

賃金増・高インフレの悪循環がストを呼ぶドイツ

ドイツではいま、高インフレを受けて労働組合による賃上げストライキが多発し、それが社会問題となっている。特にドイツ鉄道(DB)の労働組合「GDL(運転士労組)」のストは激しく、現地時間の3月11日午後6時より貨物部門、翌12日午前2時より旅客部門での24時間ストが実施された。13日朝には平常化したようだが、このストは、現在の労使交渉で6回目となる。 GDLの姿勢は強硬で、今後は事前の通告をしない「波状スト」を進める方針を示している。事態を憂慮した政権側は、GDLを念頭に、労働組合のストライキ権の制限を検討するようになったようだ。ドイツの経済紙ハンデルスブラットが3月7日付で報じたところによると、連立政権の一角である自由民主党(FDP)が、この提案を出した。 同じく連立政権に参加する環境政党「同盟90/緑の党」(B90/Gr)も、独・自由民主党に同調している。オラフ・ショルツ首相を擁する最大与党の社会民主党(SPD)も、同調を余儀なくされるだろう。確かにスト権は労働者に認められた権利だが、行き過ぎたスト権の行使が社会経済の混乱につながれば、制限の対象となっても致し方がないかもしれない。 他にも、3月7日から9日にかけては、ルフトハンザ航空の地上職員が、現在の労使交渉で3回目となる大規模なストに打って出たばかりだ。このようにドイツでは、インフラ系などサービス産業の労組を中心に、大幅な賃上げを求める労組の動きが続いている。 その最大の理由は、歴史的な物価高に対して賃金増が追い付いていないことがあるようだ。 ドイツ連銀が賃金情勢の指標として重視する労働コスト指数(LCI)を確認すると、コロナショック後の2021年より、物価の上昇に合わせて名目ベースの賃金の増加ペースが強まっているが、両者の勢いは同程度であった。しかし2022年以降は、物価の上昇が賃金の増加を上回り、実質ベースの賃金が減少していることが確認できる(図表1

ドイツが陥った「賃金・物価スパイラル」とは何か

ドイツ経営者協会連盟(BDA)のイベントで演説するドイツのショルツ首相(2022年9月13日撮影)。

REUTERS/Michele Tantussi

物価が上昇した場合、それに見合うだけ賃金が増加しないと、家計の消費は圧迫される。したがって、労働者は使用者に対して、団体交渉を通じて賃上げを要求する。しかし賃金が増加すれば、それがまた物価の上昇をもたらすことになるため、実質的な賃金は増えないどころか、減ってしまう。そのため、労働者はさらなる賃上げを要求する。

しかしその賃上げが、物価の一層の上昇をもたらす。

こうした流れは「賃金・物価スパイラル」と呼ばれるもので、今のドイツは展開的なこのスパイラルに陥ったと言える。このスパイラルを止めて物価を安定させるには、政策的に賃金の増加に歯止めをかけなければならない。とはいえ、物価高が先行することになるため、「歯止め」によって労働者側が一時的に強い痛みを負うことになる。

したがって、政治サイドとしては、賃金増に歯止めをかける判断には慎重にならざるを得ない。今のドイツの政権は、左派色が強いSPDとB90/Grに、右派色が強いFDPが加わった連立政権だが、基本的には成長よりも分配を重視する。特にSPDは主要な労組をその支持母体としているため、労組側に理解を示す必要がある。

とはいえ、賃金増加に歯止めをかけなければ、ドイツの高インフレはさらに続き、経済の高コスト化が一層進むことになるから、政権としても労組側に対する働きかけは強めざるを得ない。経済の高コスト化は、ドイツのお家芸である「輸出の競争力」の低下につながり、経済成長が抑制されてしまう。

物価の上昇で生活が苦しくなれば労働者はストをする。ストはそもそも、労働者の団体交渉の手段である。しかしそのストを経て勝ち得た賃金の増加が、さらなる物価の上昇を産んでしまう悪循環をもたらす。

こうした点に関して、ドイツの労組は今一度冷静になる必要があるが、どうしても労組は賃金の増加にこだわってしまいがちだ。

「すでに低下」しているドイツの輸出競争力

ドイツにおける輸出競争力の低下は、自動車産業への影響も避けられない。

Noushad Thekkayil via Reuters

ストはそもそも、労働者の団体交渉の手段だが、ストを経て勝ち得た賃金の増加が、さらなる物価の上昇を産んでしまう悪循環をもたらす——これが、賃金・物価スパイラルの厄介なところだ。

そもそも、2022年から2023年にかけてドイツを襲った物価の急激な上昇は、ロシア発のエネルギーショックという外生的な要因によって発生した側面が大きい。つまり物価の急上昇の主因はエネルギー価格の上昇にあった。それが経済の高コスト化につながり、さらにドイツ経済を圧迫するという悪い流れになっている。

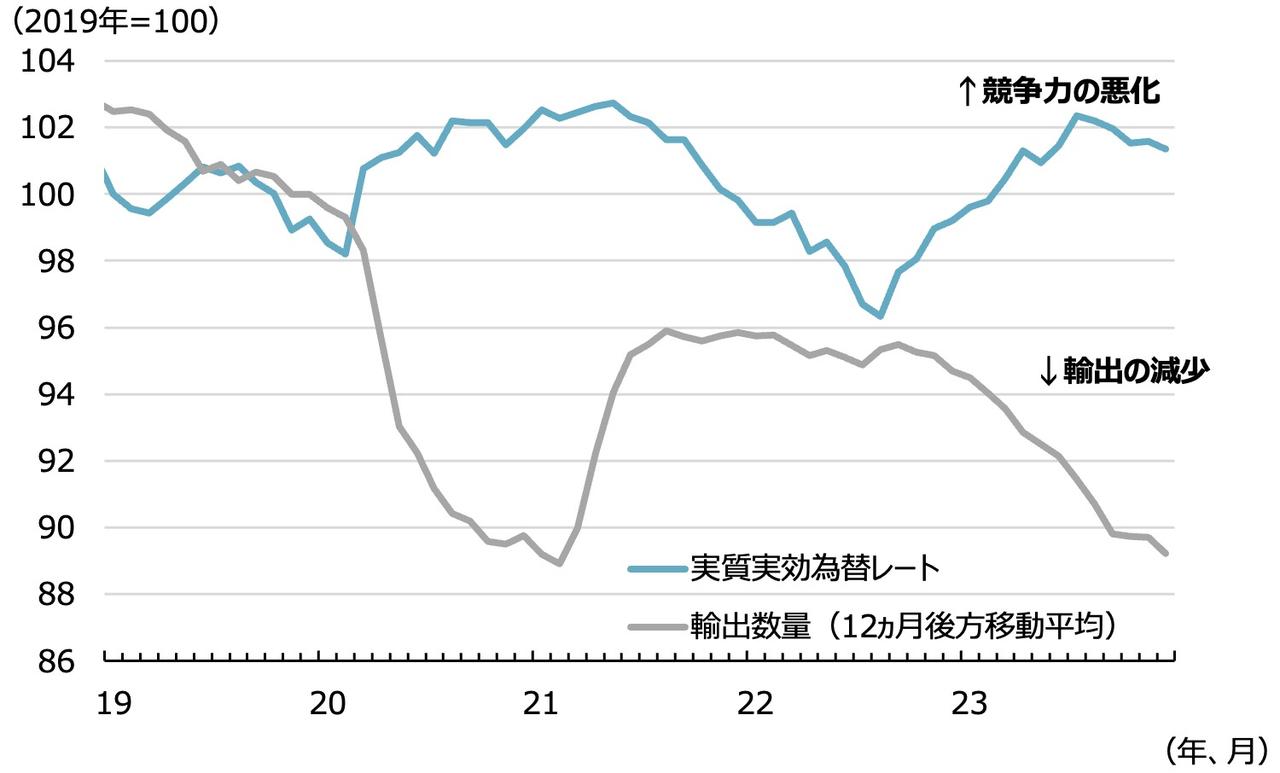

経済の高コスト化が進む過程でユーロ高も進んだため、輸出競争力を意味する実質為替レートは悪化することになった(図表2)。

【図表2】ドイツの実質実効為替レートと輸出数量の関係。

出典:ドイツ統計局、国際決済銀行(BIS)

2023年、ドイツの輸出は、産業の両輪である自動車工業や化学工業を中心に不振を極め、経済成長の重荷となった。原材料価格や人件費の上昇がのしかかったことに加えて、ユーロ高が進んだことが、輸出の逆風となったのだ。

賃金・物価スパイラルを早く抜け出さないと、ドイツの輸出競争力はさらに低下し、それが経済の不振を長期化させることになる。この悪い流れを断ち切ることが今のドイツ経済の最優先課題であり、ショルツ政権としても、スト権を制限せざるを得ないというところだろう。

日本は一段の賃金増がまだ必要

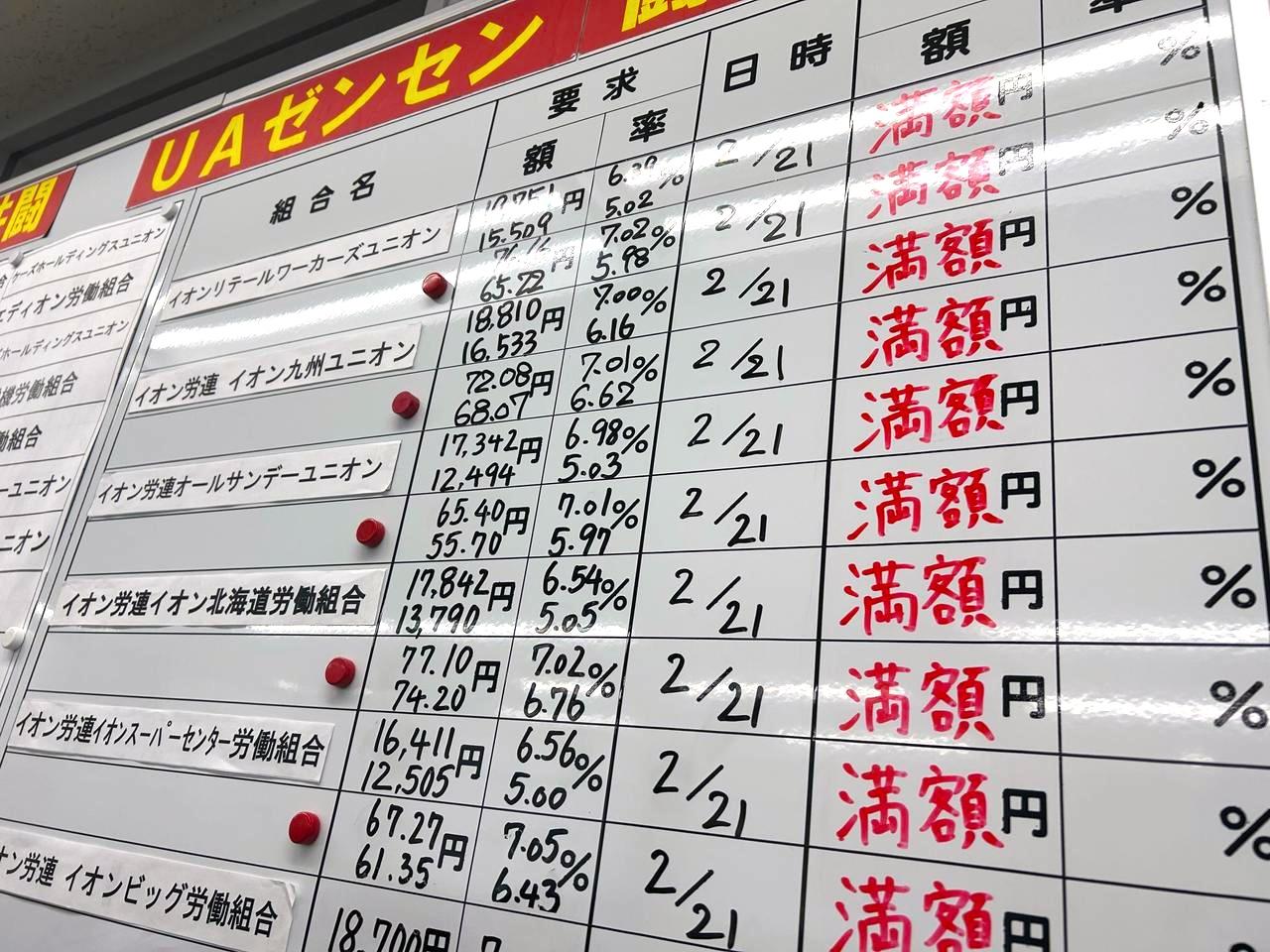

日本最大の産業別労働組合「UAゼンセン」が発表した3月6日時点での賃上げ要求に対する回答状況では、イオングループが満額妥結による賃上げをけん引した。

撮影:土屋咲花

日本はいま、ようやく賃金増の機運が高まってきた。とはいえ、日本もドイツのように賃金・物価スパイラルに突入するかというと、まだまだそのレベル以前といったところだろう。

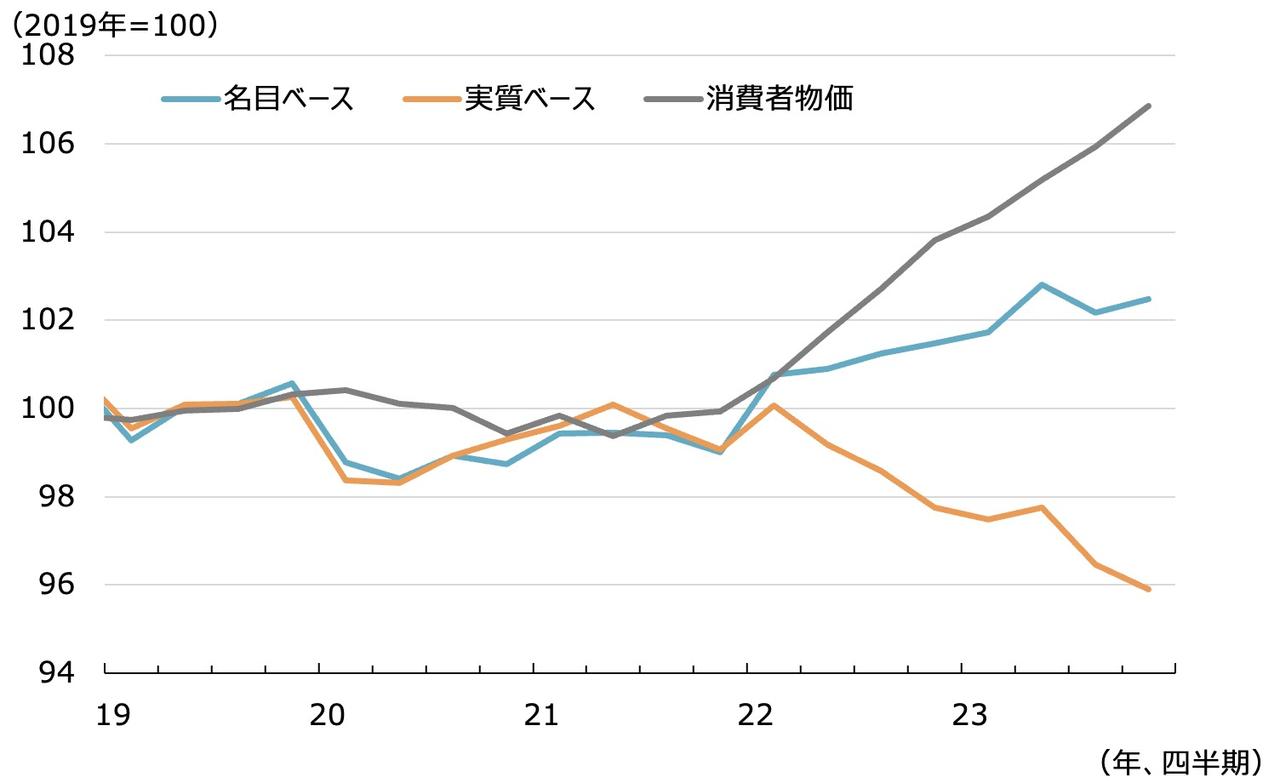

厚労省が発表する「毎月勤労統計調査」における「一人当たり現金給与総額」の推移を見ると、名目ベースでは徐々に増加しているが、物価変動の影響を除いた実質ベースでは減少が顕著であり、物価の上昇に賃金の増加が追い付いていない状況なのが分かる。

【図表3】日本の賃金動向(一人当たり現金給与総額)。季節調整を施している。

出典:厚生労働省

日本の場合は、少なくとも目先の懸念は、賃金・物価スパイラルへの転落というよりも、実質所得の減少に伴う消費の悪化にあると言えそうだ。

ドイツのように賃金が増え過ぎても問題であるが、日本のように賃金が増えなくても、また問題である。好調な企業業績を反映した着実かつ持続的な賃金の増加が、日本では望まれるところだ。

※寄稿は個人的見解であり、所属組織とは無関係です

土田 陽介 [三菱UFJリサーチ&コンサルティング 調査部 副主任研究員

「賃金上がりすぎ」で負のスパイラルに陥り始めたドイツ。「賃上げ」課題の日本との違い | Business Insider Japan