清水建設が有名超高層ビルの解体で新工法、独自のロボットやARシステムを駆使

星野 拓美

日経クロステック/日経アーキテクチュア

清水建設が有名超高層ビルの解体で新工法、独自のロボットやARシステムを駆使 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)

2024年3月末の工事完了に向けて、東京・日比谷公園に隣接する「みずほ銀行内幸町本部ビル(旧第一勧業銀行本店)」の解体が大詰めを迎えている。高さ約140mのこの超高層ビルは芦原建築設計研究所(東京・千代田)の設計で1981年に竣工。日本建設業連合会が表彰する「BCS賞」を82年に受賞した有名建築だ。

内幸町1丁目街区の再開発に伴い解体が決まり、新築時の元施工を担当した清水建設が工事を進めている。同社は今回の解体工事で、新工法「グリーンサイクルデモリッション」を初導入した。同社が2023年12月下旬に発表した新工法の詳細を解説する。

東京都千代田区の「みずほ銀行内幸町本部ビル」解体工事の現場。2024年3月末の工事完了に向けて、作業は大詰めを迎えている(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

「みずほ銀行内幸町本部ビル(旧第一勧業銀行本店)」は1981年に竣工した。新築時の元施工を担当した清水建設が解体工事を手掛ける(写真:三島 叡)

[画像のクリックで拡大表示]

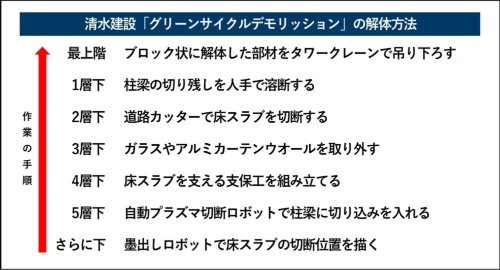

新工法のベースにしたのはブロック解体工法だ。躯体(くたい)をブロック状に切断し、タワークレーンで吊(つ)り下ろしてから地上で破砕することで、騒音の拡散や粉じんの飛散を抑える。超高層ビルの解体で実績がある工法だ。新工法ではブロック解体工法の各プロセスに自社開発のロボットやAR(拡張現実)システムなどを組み込み、省人化や工期短縮を図った。

最大の特徴は、鉄骨の柱梁(はり)を溶断する前に切り込みを入れておくことだ。溶断する階の4層下のフロアで、清水建設が今回開発したプラズマ切断ロボット「シミズプラズマカッター」を用いて自動で作業を進める。

解体材の吊り下ろし直前に柱梁を人手で溶断する際、切り離す部分をタワークレーンで吊り込む必要がある。溶断する間、タワークレーンは拘束される。「この拘束時間を短縮すれば、解体サイクルの効率を上げられる。そこで、あらかじめ躯体を『首の皮1枚』の状態になるまで切っておき、溶断にかかる時間を減らす方法を考えた」。同社生産技術本部生産技術開発センター機械開発グループの西村淳グループ長はこう説明する。

清水建設の解体工法「グリーンサイクルデモリッション」の手順。最上階と下層階の作業を同時並行で進める。各フロアの作業を下層階へ順に受け渡しながら次から次へと解体していく(出所:取材を基に日経クロステックが作成)

[画像のクリックで拡大表示]

「プラズマ切断ロボットによる切り込みの深さは柱の断面寸法や梁せいの3分の2くらい。作業員によるガスバーナーを使った切断作業を従来工法の3分の1程度に抑えられる」(西村グループ長)。プラズマ切断ロボットは切断スピードが速く、従来のガス切断に比べて作業時間を約3割削減できる。また二酸化炭素(CO2)排出量が少ないため、環境負荷を低減する。

切り込みの寸法は、切り込み後の柱梁が上層5フロア分の重量を支え、なおかつ万が一、解体中に地震が起こっても倒壊しないよう計算して決める。これにより躯体に切り込みを入れる段階では支保工を不要とし、障害物が少ない空間で自由にプラズマ切断ロボットを動かせるようにした。

プラズマ切断ロボットで鉄骨梁に切り込みを入れる。ロボットは搭載したレーザーセンサーによる位置情報を使って制御する。切り込み作業中は人手が不要だ(写真:清水建設)

[画像のクリックで拡大表示]

プラズマ切断ロボットによる鉄骨梁の切断作業の様子。ガスを使用しないため二酸化炭素の排出量が少ない(写真:清水建設