東日本大震災にはなかった問題、「海岸線隆起」でどうなる漁港復興

筒井 爽人

日経クロステック/日経コンストラクション

東日本大震災にはなかった問題、「海岸線隆起」でどうなる漁港復興 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)

能登半島地震で生じた海岸線隆起は漁港の機能を奪った。能登半島北西部にある鹿磯(かいそ)漁港(石川県輪島市)では、隆起が最大約4mに及んだ。どう復興すべきか。2011年の東日本大震災にはなかった新たな困難が立ち塞がる。

地盤が約4m隆起した鹿磯漁港(写真:青木 賢人)

[画像のクリックで拡大表示]

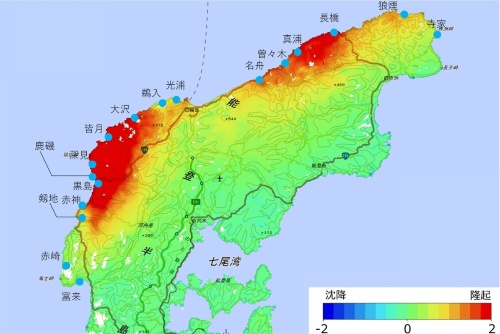

能登半島を襲った地震によって石川県志賀町から珠洲市にかけて北側海域の地盤が大きく隆起した。地震で能登半島北部沿岸の北東―南西方向に延びる約150kmの逆断層がずれたためだ。国土地理院の解析によると、輪島市西部では変動高さが最大約4m、珠洲市北部では最大約2m。能登半島は隆起を繰り返して形成され、今回の隆起は数千年に1度の規模だという。

能登半島の隆起量と漁港の位置図。陸域観測技術衛星「だいち2号」の観測データを解析した(出所:国土地理院の地図に日経クロステックが加筆)

[画像のクリックで拡大表示]

能登半島西部から北西部にかけて現地調査に訪れた金沢大学人間社会研究域地域創造学系の青木賢人准教授は「漁港の被害にはグラデーションがある」と話す。鹿磯のように海底が露出するほど隆起した漁港もあれば、剱地(つるぎぢ)のように隆起が1.3m程度で露出していない漁港もある。ただし露出していないからといっても、喫水が足りなければ、漁港として機能しなくなる。

さらに漁港だけでなく付近の海底全体が隆起しているので、航路だった箇所に岩礁がある可能性も否定できない。その点では奥能登に位置する多くの漁港が機能停止に追い込まれている。

2011年の東日本大震災では岩手、宮城、福島の3県で260の漁港が被害を受けた。津波が港湾施設を破壊した他、地殻変動に伴う地盤沈下が生じた。復旧工事では、船が離着岸する係留施設のかさ上げなどで対応した。

能登半島地震からの漁港復旧では、隆起という新たな問題に対処しなければならず、現地復旧ができた震災と状況が全く異なる。

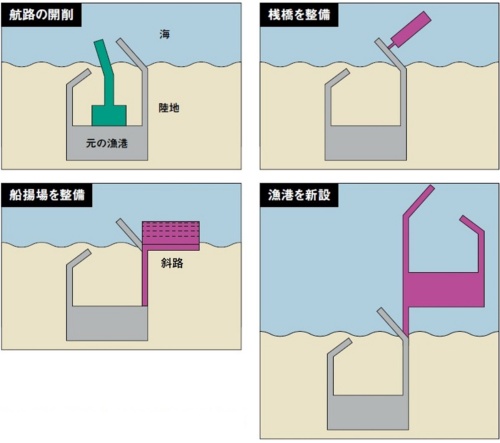

東日本大震災で被害を受けた漁村の復興に携わった漁村計画(東京・世田谷)の富田宏代表は主な復旧案として(1)既存の漁港内に航路部を開削する(2)既存の漁港の沖に桟橋を新設する(3)既存の漁港の沖に船揚場を新設する(4)既存の漁港の沖に漁港を新設する――の4つを候補に挙げる。

桟橋、斜路の新設や航路の最低限の開削は元の漁港に比べて機能が制限される。他方、沖に漁港を新設するのは費用も時間もかかる。漁港の状態に合わせた復旧方法を考えなければならない。

隆起した港の復旧イメージ(出所:取材を基に日経クロステックが作成)

[画像のクリックで拡大表示]

また、隆起した地形が漁港に適しているかを考慮する必要もある。波や風がおだやかな場所に漁港は根付いてきた。隆起によって環境が変化すれば漁港として適さないかもしれない。そうなれば復旧以前に漁港の存続にかかわる問題だ。

場合によっては、良港となりそうな地形を新たに探すか、複数の漁港を集約する手を考えなければならない