「十分な耐震性能を有する」はずなのに倒壊、国重要文化財の旧角海家住宅

小山 航

日経クロステック/日経アーキテクチュア

木村 駿

日経クロステック/日経アーキテクチュア

「十分な耐震性能を有する」はずなのに倒壊、国重要文化財の旧角海家住宅 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)

木造住宅を中心に、甚大な建物被害をもたらした令和6年能登半島地震。石川県を代表する歴史的建造物にもダメージを与えた。2024年1月7日、日経クロステックの取材班が向かったのは能登半島の北西に位置する石川県輪島市門前町。07年に発生したマグニチュード(M)6.9の能登半島地震でも大きな被害を受けたエリアだ。

石川県輪島市門前町の黒島地区。倒壊した建物は、国指定重要文化財の「旧角海家住宅」(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

西に向かって国道249号を進み、海岸沿いを南下すると、約250戸の家屋が肩を寄せ合うように立つ集落が見えてくる。かつて大阪と北海道を結んだ北前船の船主らの拠点として栄え、現在は重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)に選定されている黒島地区。板張りの壁と共に地区の景観を形づくってきた黒い瓦が落ちている様子は、遠目にも痛々しい。

黒島地区に到着するや否や、

大きな被害を受けた

国指定重要文化財の

「旧角海(かどみ)家住宅」

が目に飛び込んできた。

旧角海家住宅の「主屋」部分は

北側の一部を残して倒壊。

「塩物蔵」は倒壊こそ免れたものの、大きく傾いていた。

国道249号側から旧角海家住宅(写真左手)を見る。手前から奥に向かって米蔵、小豆蔵、塩物蔵、主屋が連なる。写真中央に見えるのが倒壊した主屋の一部。塩物蔵は大きく傾いている(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

倒壊した主屋を南側から見る。写真右手奥に見える一部を残して崩れ落ちている。緑色のシートは屋根防水のためのアスファルトルーフィングと見られる(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

被災前の主屋。瓦ぶきの切り妻屋根で、壁面はしっくいと板張りによる。主屋は1872年(明治5年)に再建されたものと伝えられる(出所:輪島市)

[画像のクリックで拡大表示]

倒壊した主屋を西側から見る。左手は塩物蔵(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

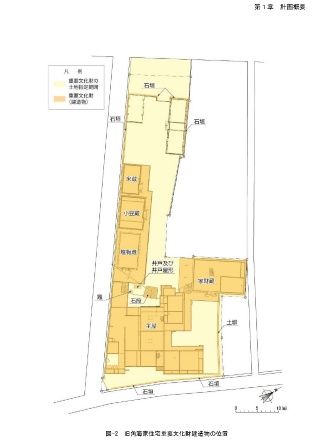

旧角海家住宅の構成。図の下側が主屋(出所:輪島市)

[画像のクリックで拡大表示]

黒島地区の代表的な廻船問屋住宅である旧角海家住宅は、

重伝建地区に指定されている

黒島地区の歴史や文化を今に伝える

シンボル的な建物だ。

主屋を含めた5棟が

1972年に県指定有形文化財となり、

2016年には国の重要文化財に指定された。

主屋は

一部地下1階、

一部地上2階建ての

木造建築で、

建築面積は約330m2だ。

主屋のうち、倒壊を免れた部分(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

露出した主屋の小屋組み。比較的新しい材料を使っている様子がうかがえる(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

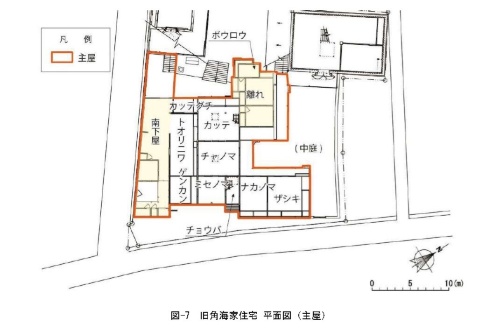

主屋の平面図。図右下のナカノマ、ザシキに当たる建物の一部が倒壊せずに立っていた(出所:輪島市)

[画像のクリックで拡大表示]

主屋のうち、

北側の一部は倒壊を免れた。

平面図と照らし合わせると、

ナカノマ、

ザシキに当たる部分だ。

小屋組みを見ると、

梁(はり)材や野地板など

一部の材料は比較的新しいもののように見える。

輪島市が24年3月の取りまとめを目指していた

「重要文化財(建造物)旧角海家住宅保存活用計画(案)」によると、

市内で最大震度6強を観測した07年の

能登半島地震で

旧角海家住宅は半壊。

土地・建物は市に寄贈された。

その後、

約4年をかけて、

耐震補強を含めた保存修理工事を実施し、

11年には工事が完了している。

保存修理工事では腐朽材を取り換え、

壁量の増加などで耐震性能を確保したという。

同保存活用計画(案)の内容を審議する

輪島市伝統的建造物群保存地区保存審議会で

建築分野を担当する

金沢美術工芸大学の坂本英之名誉教授は、

被災状況に驚きを隠さない。

「修理を経て、

やっと活用を進めていくという段階だった。

可能な限り使える材料を回収、

再利用して、

震災復興のシンボルとして修復してほしい」

(坂本名誉教授

「十分な耐震性能を有する」はずなのに倒壊、国重要文化財の旧角海家住宅 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)