トンネル覆工3cmに衝撃の理由、“エース社員”が完成図書に虚偽報告

坂本 曜平日経クロステック/日経コンストラクション

和歌山県内のトンネル工事で、覆工コンクリートの厚さが大幅に不足していた問題。県の技術検討委員会は「勘や経験に頼った、ずさんな工法が原因だ」と、施工者の品質管理体制を痛烈に批判した。

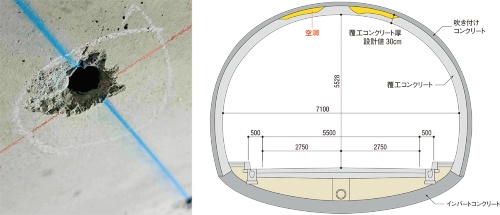

和歌山県が県道長井古座線の一部として整備する八郎山トンネル(仮称)。供用開始を約半年後に控えた2023年7月27日、覆工コンクリートの厚さ不足が発覚した。設計値は30cmだったが、実際にはトンネル全長の大半で不足。わずか3cmの箇所もあった(資料1)。

資料1■ 覆工コンクリートの厚さがわずか3cm

左は照明設置のために削孔したトンネル天井。右は調査を基に作成した八郎山トンネルの断面図(写真・出所:和歌山県)

[画像のクリックで拡大表示]

施工JVの代表企業である浅川組(和歌山市)の作業所長や現場担当者は、施工不良に気づいていたにもかかわらず、本社や発注者の県に報告せず、強引に工事を進めた。さらに、作業所長は施工不良を隠蔽するため、出来形調書などに「設計通りに施工した」とする虚偽の内容を記載し、竣工検査を合格させていた。

県は施工不良の発覚で、トンネルの供用開始時期を延期した。浅川組の品質管理体制のずさんさに、県関係者からは「あまりにもひどい」「大変遺憾だ」といった声が上がる。

八郎山トンネルは、紀伊半島南部の那智勝浦町と串本町にまたがる延長711mのトンネルだ。浅川組・堀組JVが20年9月~22年9月の工期で、NATMによって施工した。工費は約20億3800万円。

問題が発覚したのは、トンネル躯体の完成後だ。22年12月に照明設置工事の施工者が天井を削孔したところ、覆工コンクリートを貫通し、背後に空洞があると判明した。

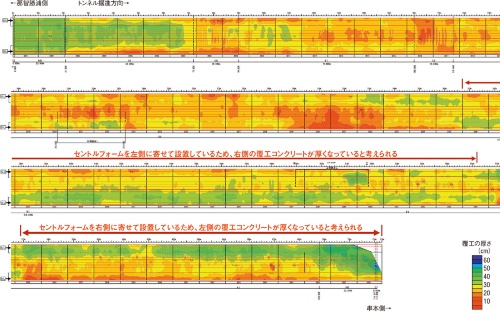

事態を受けて浅川組は、建設コンサルタント会社に地中レーダー探査を依頼。調査の結果、空洞や覆工コンクリートの厚さ不足がある部分は、トンネル全体の約7割に及ぶと分かった(資料2)。さらに、覆工コンクリートの厚さ不足は天井だけでなく、側壁にも生じていた。

資料2■ 全体の約7割で厚さ不足・空洞が判明

地中レーダー探査による覆工コンクリート厚の分布図(出所:和歌山県)

[画像のクリックで拡大表示]

和歌山県県土整備部道路局道路建設課の森本春樹主任は、「設計通りに施工できていたのは工事の序盤だけ。以降はミスを隠そうとして無理に工事を進めたのだろう」と話す

トンネル覆工3cmに衝撃の理由、“エース社員”が完成図書に虚偽報告 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)