地盤沈下で堤防高が88cm不足、経年変化を見過ごし越水被害

佐藤 斗夢

日経クロステック/日経コンストラクション

2023年6月の台風2号に伴う大雨で茨城県の牛久沼が越水したのは、地盤沈下に伴う堤防高不足が原因だと分かった。管理者の県は、定期点検時に堤防高を測量しておらず、異変に気づかなかった。23年11月2日に開いた有識者による対策検討委員会で明らかにした。

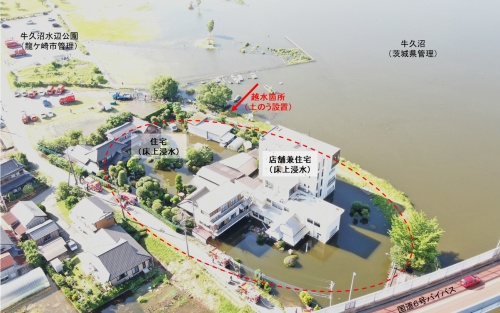

床上浸水した2棟周辺の被害状況(写真:茨城県)

[画像のクリックで拡大表示]

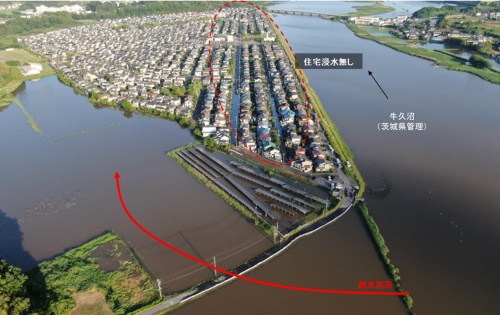

牛久沼では6月2日から3日にかけて、近くにあるつくば観測所で24時間雨量254mmを記録するなど戦後最大級の大雨に見舞われた。上流の谷田川から流れ込んだ水が牛久沼に滞留し、水位が上昇。沼を囲む堤防の複数箇所で越水し、周辺の住宅2棟が床上浸水、20棟が床下浸水した。農地も広範囲で水没した。

床下浸水した20棟周辺の被害状況(写真:茨城県)

[画像のクリックで拡大表示]

農地と道路が広範囲に冠水した様子(写真:茨城県)

[画像のクリックで拡大表示]

1971から79年度にかけて整備した牛久沼の宅地部の堤防は、越水した3カ所を含めて計6カ所で沈下していた。被災後の2023年7月に実施した航空レーザー測量で、堤防高が整備時と比べて最大68cm沈下していることが判明。最大水位に対して、越水箇所では高さが17~34cm不足していた。

宅地部で越水した3カ所の堤防高。いずれも、江戸川工事基準面(YP)からの高さ(出所:茨城県の資料を基に日経クロステックが作成)

[画像のクリックで拡大表示]

農地部の堤防でも、沈下に伴う越水が複数箇所で起こっていた。越水した堤防では、最大水位よりも高さが88cm足りなかった。

県はこれまで、牛久沼を含め、予算の制約などから堤防高を定期的に測量してこなかった。越水した箇所の堤防高については、一切の測量記録が無かった。

牛久沼では周辺の地盤が軟弱なため、経年的な沈下が進んでいる。県環境対策課は牛久沼南部の龍ケ崎市小通幸谷町で、地盤の高さを定期的に計測している。1980~2023年の沈下量は累計で約83cmに達する。

しかし、牛久沼を管理する県河川課では、堤防が沈下している可能性まで思いが至らなかったという。環境対策課による定期計測の結果を積極的に活用していなかった。河川課の担当者は、「局部的な沈下と違い、堤防が広範囲にわたって経年的に沈下していたので、気づかなかった」と釈明する

地盤沈下で堤防高が88cm不足、経年変化を見過ごし越水被害 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)