Sさま邸|福岡県

中学時代からオーディオに興味を持ち、高校生の頃にはアンプを自作されたこともあるSさま。

しかし当時、そうした機器を置いていたのは防音設備もない普通の部屋。そんな中で影響を受けたのが、音響的に優れた空間を追求する「石井式リスニングルーム」という考え方。新築検討時にはオーディオルームをつくる基準にされました。

その基準にあっていたのが「奏でる家」だったそうです。「総合技術研究所で実際に体験し、オーディオチューンの性能はもちろん、石井式で最も大切な天井高を確保できる点にも惹かれました」。さらに決め手となったのが、蓄電池をオーディオ専用の電源にできる提案。「クリアな音を楽しむには電源が本当に重要。”奏でる家”なら、そこまで対応できるんだと嬉しくなりました」。

完成したオーディオルームは、目の前でバンドが演奏しているような臨場感あふれる響きをもたらします。また、「木の質感に包まれ、自然光がたっぷり入るので本当に居心地がいいです」と空間の心地よさも気に入られているようです。

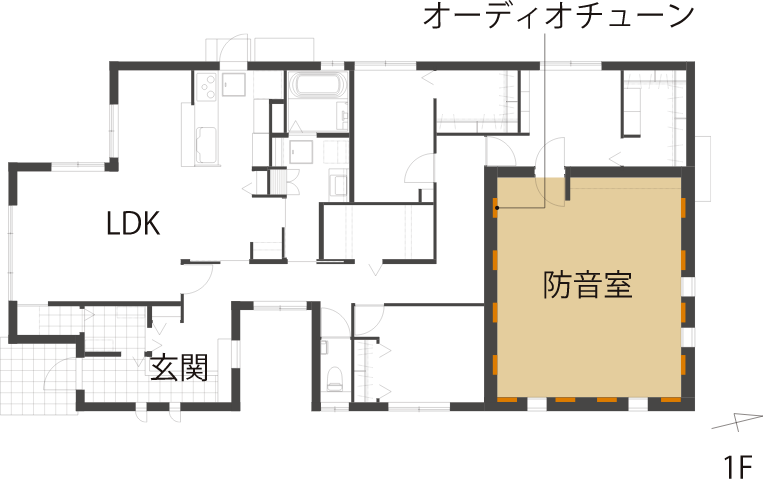

防音室「奏でる家」事例情報

ゆとりある平屋のSさま邸。音楽室のほかにも、愛犬が玄関からすぐに専用スペースに行ける工夫や、間接照明をあしらった居心地のよいLDKなど、随所にこだわりが見られます。

防音室「奏でる家」事例詳細

| 防音室 | 21帖 |

|---|---|

| 音響アイテム | オーディオチューン |

防音室「奏でる家」建築実例 至福の音が響くオーディオルーム|音の自由区|注文住宅|ダイワハウス (daiwahouse.co.jp)

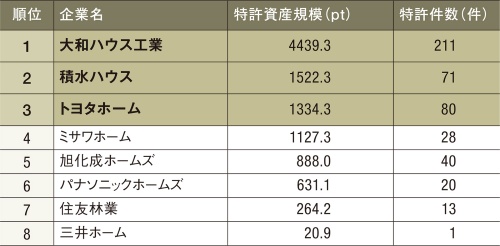

量と質の双方から主要8社の特許を比較

特許資産規模の高い順に並べた(資料:パテント・リザルト

============================================================================

他社がまねできない特許で守られた住宅「奏でる家」、大和ハウスの防音・静音室

川又 英紀

日経クロステック

大和ハウス工業のR&D(研究開発)拠点「総合技術研究所」の一角に、同社の技術を紹介したショールーム「テクノギャラリー」がある。その中に防音と静音を体験できる部屋が用意されている。ピアノやホームシアターなどが設置され、室内に音が響く。その際の音漏れの少なさなどを直感的に理解できるようにしている。

総合技術研究所内にあるショールーム「テクノギャラリー」。開発した技術を紹介している。防音室なので扉が分厚い(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

白を基調とした内装の小部屋で、

一見すると住宅の居室を再現しただけの普通の部屋に思える。

防音や静音のためと思われる仕掛けは見当たらない。

壁が非常に分厚く、

壁厚にして音漏れを防ぐことをアピールする部屋ではなさそうだ。

白を基調とした部屋の内部(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

案内してくれた総合技術研究所住宅技術研究部環境設備グループの

玄晴夫主任研究員と、

室内で立ち話をする。

変わった様子はない。

本当に防音や静音の部屋なのか。

どこにでもある四角形の平面をした部屋の四隅のうち、

3カ所に扉が付いていることに気づいた。

防音・静音の体験ルームはこの扉の奥にあるのか。

しかし普通、部屋の角に、しかも3つも扉を付けたりするだろうか。

部屋の角の扉は天井までの高さがある。普通、角には扉を設けないが、この先はどうなっているのか(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

玄氏が背の高い扉を開けた。金庫を守るような重厚なドアでもない。

普通の扉だが開けた瞬間、2つの驚きがあった。

室内の音量を変えたわけではないのに、

部屋全体の音の「響き」が明らかに変わった。

これが1つ目の驚き。

もう1つは記者の想像とは違い、

扉の先は行き止まりだったことだ。

総合技術研究所住宅技術研究部環境設備グループの玄晴夫主任研究員。

音響空間を研究している建築設計者だ

(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

「四角い部屋の角に、三角形の平面をした白い吸音材を床から天井まで詰めている。

扉は

吸音材を隠すために取り付けた」。

玄氏が解説してくれた。

扉自体は吸音には直接関係ない。

部屋の角に吸音材をぎっしりと重ねただけ。

端的に言ってしまえば、

そうなるかもしれない。

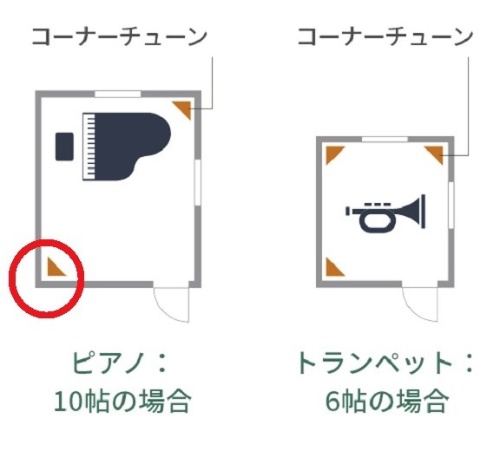

だがこの発想を具現化した三角形の吸音材「コーナーチューン」は、

大和ハウスが取得した防音関連の特許技術を採用した製品である。

だから他社はまねできない。

コーナーチューンの特許は、

第1回で紹介した総合技術研究所の3大研究テーマの1つである

住宅系に含まれる「住環境」の技術に位置付けられる。

快適な生活空間の提供を目指す研究開発だ。

「コーナーチューン」で使用している三角形の吸音材(写真:大和ハウス工業)

[画像のクリックで拡大表示]

コーナーチューンがユニークなのは、

防音室の一番の目的である

外部への音漏れ回避に寄与しながら、

それだけではなく、

部屋の中で楽器を演奏したり歌ったりする人の音や声の響きを良くする効果を兼ね備えていることだ。

周囲に迷惑をかけないという

やや後ろ向きの発想を超え、

自分自身が音の響きを楽しめるようにコーナーチューンは開発された。

「部屋の隅に大きなぬいぐるみを置くと、音の響きが変わることに気づいた。このとき部屋の角に置く三角形の吸音材を思い付いた」と玄氏は明かす。

部屋の角に設置するコーナーチューンの導入イメージ(出所:大和ハウス工業)

[画像のクリックで拡大表示]

三角形をした吸音材の積層方法は、

何度も検証したうえで製品化している。

吸音材を三角形にすることで中心部の厚みは大きくなり、

端側は小さくなる。

その結果、

波長が異なる高音と低音の両方を吸収しやすい。

すると狭い室内でも

音のバランスが整い、

響きが良くなる。

コーナーチューンの素材はペットボトルの再生材を利用しており、環境にも配慮している。

さらに部屋を吸音パネルで囲い、

余計な反響音を減らすと、

より良い音響空間を構築できる。

これらのアイデアを複数の特許でカバーし、

大和ハウスが

「快適防音室」と呼ぶ空間を構成している。

先ほどの角の扉も開け・閉め具合で吸音材表面の露出面積を変えるのに役立ち、

吸音効果を調整できる。

大学時代に音響空間の設計を学んで以来、

一貫して音の研究を続けてきた玄氏は、

今でこそ音の専門家として一目置かれる存在になった。

しかしかつては、社内の変わり者と見られていた時期もあるようだ。

「住宅メーカーに入社し、音の研究ばかりしている人はほとんどいない」

と玄氏は笑う。

だが玄氏が主導して取得した音関連の特許が、

今では大和ハウスの住宅に他社にはないとがった特徴をもたらした。

良い音のためには投資を惜しまないこだわり派の顧客からは、熱狂的な評価を得ている

他社がまねできない特許で守られた住宅「奏でる家」、大和ハウスの防音・静音室 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)