奥村組などが低コストの下水管観測システム開発、不明水を広域で把握

筒井 爽人

日経クロステック/日経コンストラクション

奥村組とコアシステムジャパン(東京都八王子市)は共同で、従来よりもランニングコストを抑えた下水管の水位モニタリングシステムを開発した。耐久性を高めた水位計を使い、消費電力を約50分の1に抑える通信方式を採用。設置しやすい治具も開発した。これまで水位計を設置していない箇所への導入を促す。2023年9月19日に発表した。

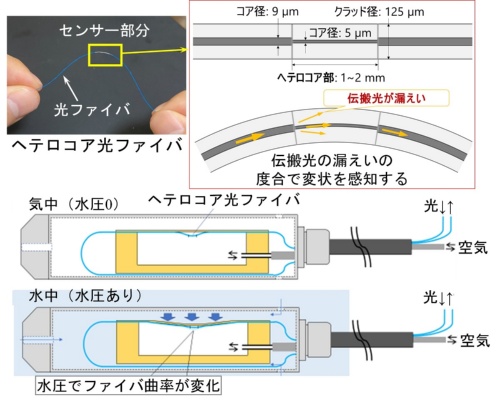

開発した水位モニタリングシステムで使う「ヘテロコア光ファイバ水位計」のイメージ(出所:奥村組)

[画像のクリックで拡大表示]

奥村組などの水位モニタリングシステムで肝となるのは、創価大学が開発した「ヘテロコア光ファイバセンサ技術」による「ヘテロコア光ファイバ水位計」だ。光ファイバーの一部にコア径を小さくした「ヘテロコア」と呼ぶセンサー部分を設け、そこで意図的に光を損失させるようにする。水圧がかかるとヘテロコアが変形し、光の損失量が変化。その変化に応じた水位を算出する。従来の水位計と同等のコストだが、生産体制が整えば今後下がる見込みだ。

水位測定には従来、電気式棒状水位計を使用するのが一般的だった。電気式棒状水位計は下水中に含まれる硫化水素などにより腐食したり、落雷により損傷したりすることがあった。光ファイバーならば、腐食に強く電気の耐性を持つ。

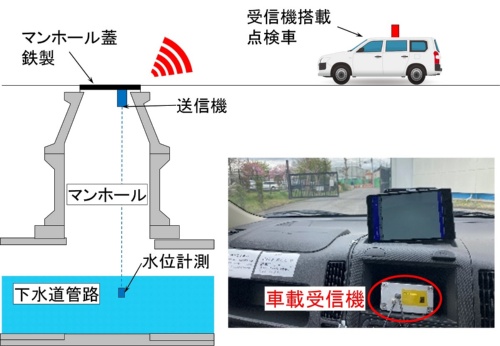

通信方法は、下水道の管路で一般的に使うLTE通信ではなく、LoRa通信を採用した。LoRa通信はクラウドへデータを転送せず、マンホール下に設置した送信機に転送することで消費電力を抑える無線通信方式だ。受信機を搭載した点検車がマンホール付近を走行することで計測データを取得する。

LTE通信はリアルタイムで計測データを取得できるが、消費電力が大きくバッテリーの定期的な交換や通信事業者への通信料が必要となる。LoRa通信は消費電力が小さいうえ、市販の乾電池で動く。通信料も不要だ。ランニングコストが下がるので導入のハードルが低い。

計測データの送信と受信の方法(出所:奥村組

奥村組などが低コストの下水管観測システム開発、不明水を広域で把握 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)