鉄筋コンクリートの“印刷”に挑む、3Dプリンターで先導するポリウス

坂本 曜平日経クロステック/日経コンストラクション

筒井 爽人日経クロステック/日経コンストラクション建設3Dプリンターを“文化”として業界に普及させること目指すPolyuse(ポリウス)(東京・港区)。これまでは埋設型枠など非構造部材の印刷が中心だったが、2023年度にはいよいよ「構造部材」の印刷に挑む。

23年8月24日、気温35度の猛暑のなか、山形県酒田市で進む国道7号道路拡張工事の現場に国土交通省や県の職員、建設会社社員など計約100人が集まった。目的は建設3Dプリンターを活用した防雪柵の基礎型枠の造形の見学だ。

見学会当日は基礎型枠を3基印刷。現場に設置された3Dプリンターが、中央に埋め込まれたH形鋼を囲むように型枠を造形。ノズルから吐出した高さ約1cm、幅約3cmのセメント系材料を積み重ね、約1時間で縦、横、高さ約70cmの基礎型枠が完成した(資料1)。

資料1■ 防雪柵の印刷を実施

山形県酒田市で取り組んでいる防雪柵基礎の印刷。2023年8月に実施した見学会には約100人が集まった(写真:2点ともポリウス)

[画像のクリックで拡大表示]

同工事は国交省東北地方整備局酒田河川国道事務所が発注し、丸高(山形県酒田市)が受注したもの。丸高の依頼を受けて同社と共同で基礎型枠の印刷に取り組んだのが、建設3Dプリンターの開発を手掛けるスタートアップ企業のポリウスだ。同社の大岡航代表取締役は、「今回実施した防雪柵の基礎型枠の印刷は、今後の3Dプリンターの可能性を大きく広げる」と語る。

建設業界で注目が集まる3Dプリンターだが、これまでに印刷した実績はベンチや埋設型枠など「非構造部材」がほとんどだった。一方、酒田市の案件では3Dプリンターで積層したモルタル(フィラメント)が構造体に含まれている。残存型枠分も有効断面に含めているのだ。

フィラメントの強度や、打設したコンクリートとフィラメントの一体性などの確保に向けて技術開発を進め、22年度には埋設型枠などを中心に全国35件の公共工事で3Dプリンターを実用化したポリウス。これまで積み重ねてきた研究結果や実例などが認められた。

ただし、凍結融解によるひび割れや、経年劣化がもたらすフィラメント部分への影響などについては引き続き検証が必要だ。3Dプリンターで印刷した防雪柵の基礎については、国交省や丸高と共同で事後検証を進めることで、印刷物の性能を確かめていく。

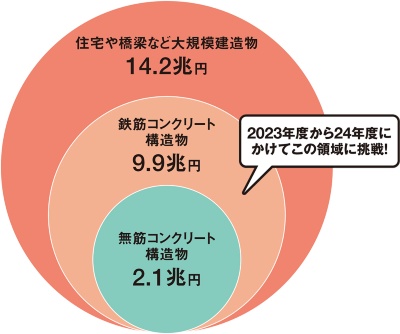

大岡代表取締役は、「3Dプリンターの実用化が進んだ今、非構造部材の印刷から次のステージにステップアップさせたい。法律の観点や品質証明といった課題はあるが、市場の変化を踏まえつつ、23年度からはより難易度の高い『重要構造物』の印刷に挑戦する」と語る(資料2)。重要構造物とは、高さが5m以上の鉄筋コンクリート擁壁や橋梁の上・下部、トンネルなどを指す。

資料2■ 重要構造物の印刷に挑む

ポリウスが算出した2022年度の国内コンクリート構造物の市場規模(出所:ポリウス)

[画像のクリックで拡大表示]

ポリウスの大岡航代表取締役(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

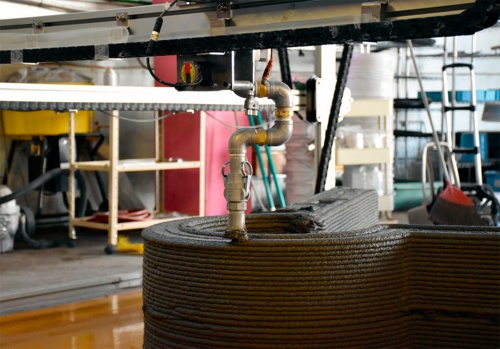

ポリウスは防雪柵の基礎型枠の印刷を足掛かりに、3Dプリンターや素材の改良を進める(資料3)。鉄筋コンクリートと同等以上の品質のものを印刷できるようにして、23年内に大規模な橋脚のフーチングを3Dプリンターで印刷するプロジェクトをスタートさせる計画だ。

資料3■ ポリウスの3Dプリンターの一例。プロジェクトごとに性能をアップデートしている(写真:日経クロステック

鉄筋コンクリートの“印刷”に挑む、3Dプリンターで先導するポリウス | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)