タイの事故とごっちゃにせず、

徹底的に、原因究明しなさい!

=================================

「一刻も早く原因究明」、静岡の橋桁落下で調査委初会合

筒井 爽人

日経クロステック/日経コンストラクション

静岡市の静清バイパスの橋桁落下事故を受け、国土交通省静岡国道事務所は2023年7月11日、専門家による事故調査委員会(委員長:舘石和雄・名古屋大学大学院工学研究科教授)の初会合を開いた。舘石委員長は会合の冒頭で、「2度とこのような事故が起こらないように、原因の解明と再発防止策の確立について議論を進めていく」と語った。

「国道1号清水立体尾羽第2高架橋事故調査委員会」の初会合に出席した委員。中央が名古屋大学大学院工学研究科の舘石和雄教授、左は国土交通省国土技術政策総合研究所橋梁研究室の白戸真大室長。右のモニターにはオンラインで参加した大阪大学社会基盤工学講座構造工学領域の廣畑幹人准教授が映っている(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

落下した橋桁は、長さ約63m、高さと幅各約2.5m、重さは約140トン。この現場では、橋桁を橋脚上でスライドさせた後、所定の位置で下ろす横取り架設工法を採用。油圧ジャッキとサンドル(受け台)で支えていた橋桁を降下させる途中で約9m下の国道上に落下した。

警察の取り調べが終わらないと調査に必要な情報が得られないため、静岡国道事務所では落下時の詳しい状況に関しては「分からない」とする。今後、架設の施工方法や当日の作業内容、安全対策などについて調査を進める。

会合の前に、委員2人と国交省の職員10人が事故現場を視察した。現地を見た舘石委員長は「横取り架設工法は一般的な工法だと認識している。一刻も早く原因究明と再発防止に努める」と強調した。

事故を受け、国交省はこの現場を含む「清水立体工事」を全て休止した。再開時期は未定だ。

現地調査の後にコメントする舘石委員長(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

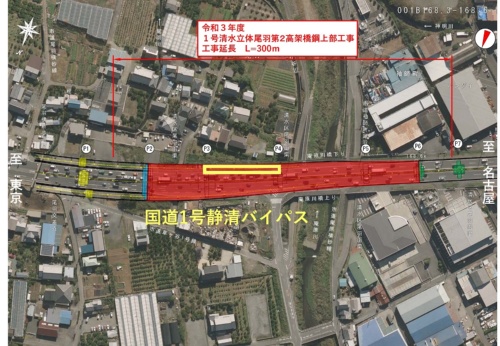

事故が起こった橋桁の位置(出所:国土交通省中部地方整備局