耐酸性に優れたセメントゼロのコンクリート、CO2排出量を8割減

奥山 晃平

日経クロステック/日経コンストラクション

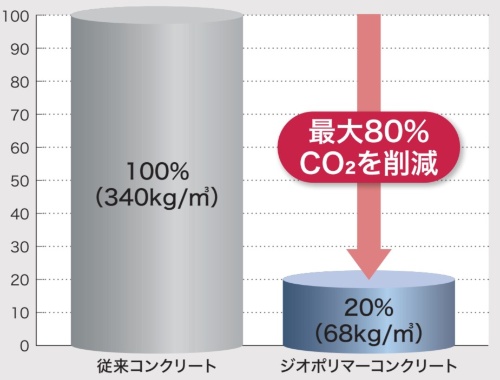

IHIとIHI建材工業(東京・墨田)、横浜国立大学、アドバンエンジ(新潟市)は共同で、耐酸性を高めたセメント不使用のジオポリマーコンクリート「セメノン」を開発した。セメントを使用する通常のコンクリートと比べ、製造時に排出する二酸化炭素(CO2)の量を最大で約8割削減できる。

練り上がったセメノン(写真:IHI、IHI建材工業、横浜国立大学、アドバンエンジ)

[画像のクリックで拡大表示]

ジオポリマーコンクリートは、フライアッシュや高炉スラグ微粉末といったアルミナシリカ粉末と、水ガラスなどのアルカリシリカ溶液、骨材などから成る資材だ。ジオポリマーはセメントを使わず、アルミナシリカ粉末とアルカリシリカ溶液との反応でコンクリートのように硬化する。

セメノンは、アルミナシリカ粉末として、粘土鉱物の一種であるカオリナイトを焼成して生成する「メタカオリン」を使う。メタカオリンによって、セメントを使ったコンクリートの約15倍の耐酸性を持つ点が特徴だ。酸性環境下の下水道施設や温泉施設にも適用できる。

耐酸性が高いのは、メタカオリンがカルシウム成分をほとんど含まないからだ。セメントコンクリートでは、含有するカルシウム成分が硫酸イオンや塩化物イオンと反応することで侵食が進む。セメノンだと、その反応が生じない。

5%硫酸水溶液に112日間浸漬したコンクリート試験体。左はセメノン、右はセメントコンクリートでそれぞれ造った(写真:IHI、IHI建材工業、横浜国立大学、アドバンエンジ)

[画像のクリックで拡大表示]

セメノンは、他のジオポリマーコンクリートと同様に、セメントを使わないので製造時のCO2排出量も抑えられる。一般に、セメントコンクリートの製造過程でのCO2排出量は1m3当たり340kgほど。セメノンは同68kgと最大8割削減できる。

セメントを使用する通常のコンクリートとジオポリマーコンクリートの製造過程におけるCO2排出量の比較(出所:IHI、IHI建材工業、横浜国立大学、アドバンエンジ

副産物を使わないので性能が安定

セメノンの圧縮強度は、セメントコンクリートと同等だ。強アルカリ性を有しており、鉄筋コンクリート構造物でも問題なく使える。水密性にも優れ、セメントコンクリートの約5倍の透水性抵抗を持つ。桟橋や消波ブロックといった港湾構造物の他、橋梁の床版や壁高欄などへの展開が見込める。

放射線を扱う施設での活用も期待できる。

セメノンは、骨材として中性子線を吸収するホウ素を含む鉱石「コレマナイト」を使える。セメントコンクリートだと、コレマナイトの成分がセメントの水和反応を阻害して十分に固まらなかった。セメノンは水和反応と異なるメカニズムで固まるため問題ない。

放射線の遮蔽性が求められる医療関係施設や原子力関係施設のコンクリート壁などは、これまで遮蔽性を高めるために十分な厚さが必要だった。コレマナイトを採用したセメノンであれば壁厚が従来よりも薄くてよい。その分、敷地面積を有効に活用できる。

IHI建材工業技術本部の倉田幸宏開発部長は「(メタカオリン以外のアルミナシリカ粉末である)フライアッシュや高炉スラグ微粉末などの再利用は、環境負荷の低減につながる。しかし副産物である以上、成分は必ずしも一定ではない。対してセメノンは、副産物ではないメタカオリンを使うため、安定した性能が見込める」と説明する。環境意識の高まりなどで副産物の生成量が減る可能性もあると言う。

IHIとIHI建材工業は、セメノンで製作したプレキャスト製品の載荷試験を実施し、製品として提供できる性能だと確認済みだ。2025年度までにセメノンを使った製品の販売を開始し、30年度までに年間売り上げで30億円を目指す。

セメノンで製造したプレキャスト製品(写真:IHI、IHI建材工業、横浜国立大学、アドバンエンジ

耐酸性に優れたセメントゼロのコンクリート、CO2排出量を8割減(2ページ目) | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)

===========================================

セメントに供給したCO2の9割超を固定、太平洋セメントが開発

奥山 晃平

日経クロステック/日経コンストラクション

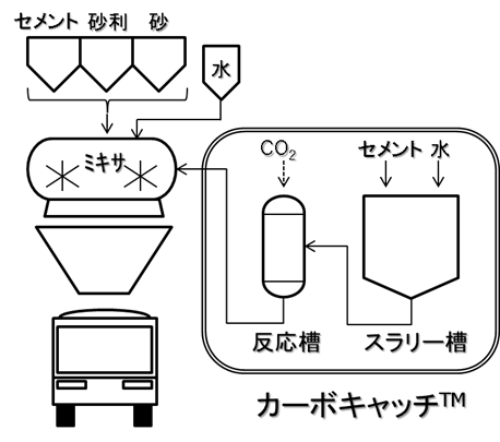

太平洋セメントは、フレッシュコンクリートに二酸化炭素(CO2)を効率よく固定するシステム「カーボキャッチ」を開発した。セメントと水を混ぜてスラリー状にしたセメントスラリーにCO2を供給し、炭酸カルシウムとして固定する。

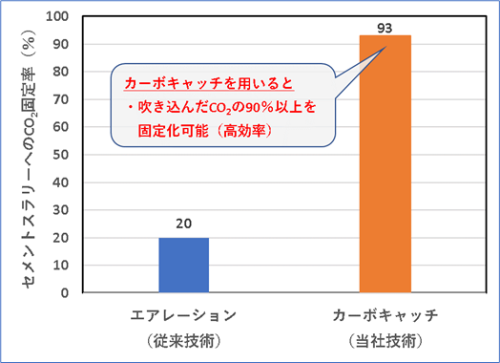

カーボキャッチでは、CO2を満たした密閉容器内に、セメントスラリーを投入して循環させる。密閉容器は、セメントとの反応で消費したCO2と同量のCO2を随時供給する仕組みを持つ。水セメント比300%のセメントスラリーに、セメント1t当たり360kgのCO2を供給すると、そのうち93%を固定できる。セメントスラリーにCO2を直接吹き込む従来の技術「エアレーション」では固定率が20%ほどだった。

カーボキャッチのイメージ(出所:太平洋セメント)

[画像のクリックで拡大表示]

太平洋セメント中央研究所のセメント・コンクリート研究部固化・不溶化技術チームの早川隆之リーダーは、「カーボキャッチでは、できるだけCO2を無駄にしないシステムの開発を進めてきた」と話す。排ガスから回収したCO2などを使う。

セメントスラリーへのCO2の固定率(出所:太平洋セメント)

[画像のクリックで拡大表示]

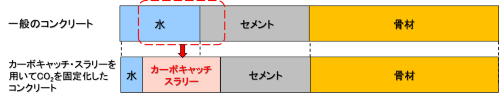

CO2を吸収して炭酸化した「カーボキャッチ・スラリー」をコンクリートの材料の一部に置き換えることで、フレッシュコンクリート中にCO2を固定する。

コンクリートの構成材料の一部を、カーボキャッチ・スラリーに置き換える(出所:太平洋セメント)

[画像のクリックで拡大表示]

カーボキャッチ・スラリーを使うと、炭酸カルシウムの影響でコンクリートの粘性が高まり、流動性の低下が想定される。そこで、AE減水剤の代わりに高性能AE減水剤を使ったり、練り混ぜ手順を工夫したりすることで、流動性の低下を防ぐ。一般的なコンクリートと比べ、スランプや空気量、圧縮強度などは同等の値だ。加えて、凝結時間の短縮やブリーディング量の抑制などの効果が確認できた。

製造手順は以下の通り。まずセメントと骨材を空練りする。それにカーボキャッチ・スラリーを投入して練り混ぜる。その後、水と混和剤を入れてさらに練り混ぜれば完成だ。分割して練り混ぜる方法は、一般的なコンクリートのように全ての材料を一度に練り混ぜるよりも、粘性が低くなるという

RC構造物にも使用可能

試作した消波ブロックでは、コンクリートの製造に使うセメントの十数%をカーボキャッチ・スラリーに置き換え、コンクリート1m3当たり約8kgのCO2を固定できた。セメント1t当たり23kgの吸収量だ。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が目標に掲げるセメント1t当たり10kgを上回る。

カーボキャッチ・スラリーを使って製造したコンクリート構造物(写真:太平洋セメント)

[画像のクリックで拡大表示]

これまでCO2を固定したコンクリートは、中性化が進んで鉄筋が腐食する恐れがあり、鉄筋コンクリート(RC)構造物に使いにくかった。太平洋セメントの早川リーダーは「製造するコンクリートに占めるカーボキャッチ・スラリーの割合は少ない。そのため、コンクリートのアルカリ性に大きく影響せず、RC構造物にも使用できる」と説明する。

太平洋セメントはカーボキャッチの実用化に向け、ガードレール用の連続基礎ブロックといったプレキャストコンクリート製品を試作。太平洋プレコン工業(東京・新宿)が製造した。一般的なコンクリートと同等以上の品質だという。

カーボキャッチを使って製造したガードレール用の連続基礎ブロック(写真:太平洋セメント)

[画像のクリックで拡大表示]

他にも、太平洋セメントの熊谷工場(埼玉県熊谷市)で、カーボキャッチ・スラリーを使った舗装用コンクリートの試験施工を実施し、性能評価を進めている。2023年度は、試験施工の実績を増やしていく方針だ。

カーボキャッチ・スラリーを使った舗装用コンクリートを試験施工している様子(写真:太平洋セメント

セメントに供給したCO2の9割超を固定、太平洋セメントが開発(2ページ目) | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)