電動キックボードのLuupが45億調達。「近距離密集型」モデルで見えた、黒字化の道筋

土屋咲花 [編集部]

Apr. 25, 2022

電動キックボードのLuupが45億調達。「近距離密集型」モデルで見えた、黒字化の道筋 | Business Insider Japan

ループの岡井大輝CEO。

撮影:土屋咲花

「一番は利用者がちゃんと使い始めてくれて、リピートして売り上げが上がっている。このまま成長していけば黒字化できそうだと判断いただけたことだと思います」

電動キックボードと自転車のシェアリングサービスを手掛けるLuup(ループ)が、

第三者割当増資と銀行借入・リースを合わせて総額約45億円の調達した。

引受先となるのは

既存投資家の

Spiral Capitalや

ANRI、

SMBCベンチャーキャピタルなどのほか、

新規投資家として

三井不動産のCVCである31venturesなども加わった。

Luupの累計調達額はこれで約91億円となる。

ループの岡井大輝CEOは、

スタートアップ不況とも言われる環境の中でもこれだけの資金を調達できた理由を冒頭のように説明する。

2023年7月には道路交通法の改正によって、

電動キックボードを対象とした新たな車両区分が登場。

これに伴い、

新保安基準を満たした機体であれば、

運転免許を持たなくても16歳以上であれば運転できるようになる。

新たな成長フェーズを間近に控えたいま、ループが描く成長戦略を岡井CEOに聞いた。

サービス開始から2年も「天井が見えない」

ループの岡井大輝CEO。

撮影:土屋咲花

ループが電動キックボードのシェアリングサービスをスタートしたのは、2021年4月。

岡井CEOは、この2年間のサービス拡大の進捗について「まだ天井が見えていない状態」と話す。

「ポートは増えてきたとはいえ、都内でもまだ少ないエリアは多いんです。そこはもう(ポートを)置けば置くほど入れ食いで売り上げが上がるので。他のエリアに比べて特にポートが密集している渋谷ですら、新たに増やすとユーザーのリピート率が上がります。まだまだ供給が追いついてないと思っています」(岡井CEO)

現在、

ポートと呼ばれる

専用駐車場の数は

都内を中心に

東京、

大阪、

京都を中心に

約3000カ所。

アプリのダウンロード数は100万を超える。

利用者の多くは、「通勤」や「通学」でループを使っている

「冬場も通勤通学で利用される分は減っていません。特殊性の高い乗り物ではなく、普遍的で持続性がある形の刺さり方をしているのを、数値でご判断いただけるようになりました」(岡井CEO)

ユーザーはキックボードの利用から始めることが多いというが、リピートユーザーに人気なのは自転車だという。

「交通ルールの分かりやすさやスピードの早さ、電動キックボードに比べて慣れている乗り物であるという意味で、リピートユーザーは自転車の比率が高くなっています。ただ、今回の法改正でキックボードの最高速度が時速20キロになると、両者の平均時速はほぼ同じぐらいになります。1年後くらいには使われ方が変わっている可能性が高いです」(岡井CEO)

ループのポート。電動キックボードのイメージが強いものの、コンパクトな自転車のシェアリングサービスも展開している。

撮影:土屋咲花

ループは、2021年8月にも20億円の資金調達を実施している。

ただ、その段階ではまだ電動キックボードに関連する道路交通法の改正も決まっておらず、投資家サイドからもサービスが本当に世の中に定着するかどうか懐疑的にみられていた状態だったと岡井CEOは話す。

「今回はそうした前回の調達時に危なかった部分をクリアできた点が評価されました。このまま成長したら黒字化できそうだよね、とご判断いただけたことも大きい」(岡井CEO)

最近はスタートアップの資金調達の難易度が高まっていると言われているが、今回のLuupの資金調達では「苦戦したということはなく、バリュエーションも上げる決定をしていただきました」(向山哲史・Luup CFO)という。

近距離密集型で短距離移動に特化。オペレーションも効率的に

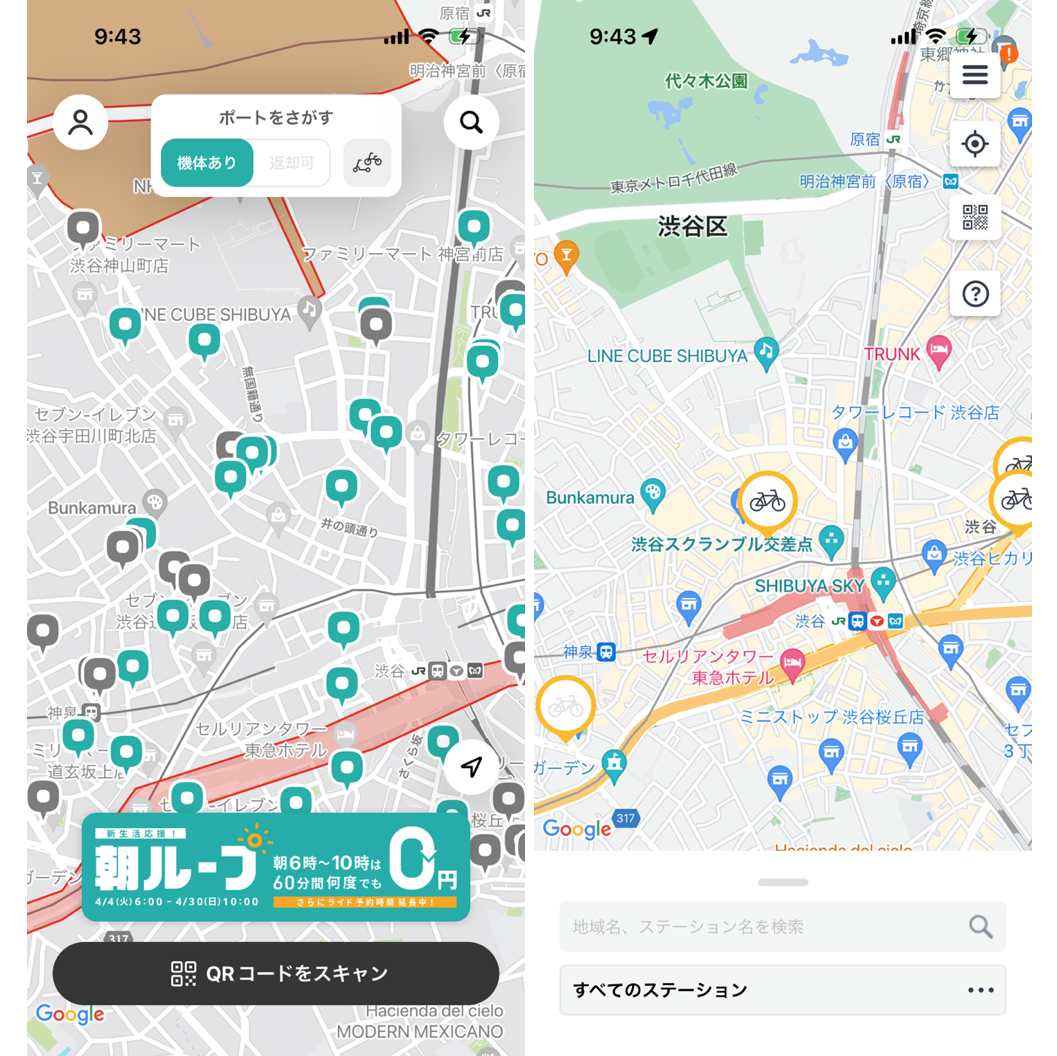

渋谷近辺のポート数の比較。左がループで、右がハローサイクリング。密度の違いが鮮明だ。

アプリのスクリーンショット

ループが他のシェアリングサービスを運用する事業者と決定的に異なっているのが、「ポートの密度」だ。

例えば、

シェアサイクル大手・OpenStreetが運営するHELLO CYCLINGは、

「都内全域」にステーションを1958カ所設置している。

対して、ループは「東京23区内」(一部区を除く)にほぼ同数の1950ポートを設置。

この違いが影響してか、

ループの利用時間は平均7分程度で、

1〜2キロの移動に使われているケースが多いという。

自転車産業振興協会の「シェアサイクル利用実態調査報告書」によると、

シェアサイクルで最も多い利用時間は15分以上30分未満で、

ループの使われ方が近距離に特化していることがよく分かる

「7分で1〜2キロ移動する方は、ループのポートまで1〜2分しか歩きません。つまり半径約80メートルほどに1個ポートがないと短距離移動には耐えられない。国内で事実上、唯一短距離に最適化したプロダクトができているのが弊社だと思っています」(岡井CEO)

高密度にポートを設置していることは、実はコスト競争力の強化にもつながっている。

ループはライドを開始する時に、アプリ上で返却するポートを決める。

特定のポートに返却が集中して車両があふれるのを避けるためだ。ポートの密度が低いと、行きたい先に返却枠がない可能性も高まり、移動手段の選択肢になりにくい。

「車両の滞留はどうしてもするのですが、近隣ポートの増減調整によって解決できます。本当はどこにポートがあれば最適なのかということが、高密度に配置していると分かりやすい。理想像に近づきやすいんです」(岡井CEO)

充電が切れた際のバッテリー交換も、ポートを高密度に展開することで効率化できる。

「密度が高いほどユニットコストが下がります。車両のバッテリー交換はそれ自体はすぐに済む仕事で、ポート間の移動に人件費を払っているようなものです。それが近ければ効率も上がります」

シェアモビリティ事業は採算性の確保が課題とされてきた。

国土交通省の調査によると、

シェアサイクル事業者の6割はマイナス収支という。

車両の再配置費用がランニングコストの3〜4割を占める事業者もいる。

こうした中、ループは管理コストを抑え、

利便性を高めた近距離密集型のポートモデルによって

「本社コストも含めた会社全体として黒字を十分出せているかというとまだそうではないですが、ビジネスそのものとしては実質的に成り立っている」(岡井CEO)

という