日本トイレ協会の小林純子会長デザイン「笹塚緑道公衆トイレ」、高架下にさびた外壁

川又 英紀

日経クロステック

日本トイレ協会の小林純子会長デザイン「笹塚緑道公衆トイレ」、高架下にさびた外壁 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)

日本財団が2020年から推進しているプロジェクト「THE TOKYO TOILET(ザ・トウキョウ・トイレット)」は、東京・渋谷の公共トイレを合計17カ所、建て替えるものだ。著名な建築家やデザイナーが参加しており、供用開始のたびに話題になってきた。

2023年3月に、最後の2カ所が完成する予定だ。その1つとして同月10日、笹塚1丁目で「笹塚緑道公衆トイレ」が供用を開始した。デザインしたのは、日本トイレ協会の会長で、設計事務所ゴンドラ(東京・文京)の代表を務める小林純子氏だ。小林氏はこれまでに約250件もの公共トイレプロジェクトに関わってきた実績がある。まさに日本の公共トイレ設計の第一人者だ。

東京都渋谷区笹塚1丁目で供用を開始した「笹塚緑道公衆トイレ」。京王線笹塚駅に隣接する緑道に立つ。駅のトイレと勘違いする人が多そうなくらい、駅に近い(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

日本トイレ協会の会長で、設計事務所ゴンドラの代表を務める小林純子氏。公共トイレ設計のスペシャリストだ(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

国内のトイレ業界でその名を知られる小林氏に割り当てられた敷地は、

非常に難易度が高い場所だった。

京王線笹塚駅の改札口を出てすぐの駅前トイレともいえる立地でありながら、真上を京王線の電車が走る高架下の変形地だ(住所は渋谷区笹塚1-29)。

高架の橋脚が1本、敷地に食い込むように立っている。そんないびつな場所に、小林氏は建物をうまく分割して公共トイレを設けた。建物正面に広さが6.6m2のユニバーサルブース、左に約18m2の男子トイレ、右に同じく約18m2の女子トイレがある。

建物正面のユニバーサルブースは円筒形をしている。外壁の一部をくりぬいた円窓にはうさぎが描かれている(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

向かって左手が男子トイレ(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

向かって右手が女子トイレ(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

それらとは別に円筒形をした、2つの独立したこどもトイレを、女子トイレの手前に設けた。奇をてらった点がなく、通路も広いので使い勝手はいいだろう。

円筒形のこどもトイレ。大便器と小便器で分けた。伊東豊雄氏がデザインしたキノコ形のトイレに形状が似ているが、外観の素材は全く違う(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

地面から生えた3本のキノコ、伊東豊雄氏の代々木八幡公衆トイレは山手通り沿い

日本財団は、誰でも快適に利用できる公共トイレを東京都渋谷区に設置するプロジェクト「THE TOKYO TOILET」を2020年から展開している。2021年7月16日には建築家の伊東豊雄氏がデザイン...

2021/07/19

ただし、賛否両論ありそうなのは建物の外観である。

金属がさびた茶色のパネルで外壁ができている。

溶接の跡もそのままだ。

一般の通行人からすると、

このトイレは「さびだらけ」で新築に見えないのではないか。

よく言えば、「昔からこの場所にあったかのように街に溶け込んだ公共トイレ」となるが、悪く言えば、「せっかく建て替えたのに古く見えるトイレ」となりそうだ。

金属がさびた茶色のパネルで覆われた公共トイレは、新築には見えないかもしれない(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

今回、小林氏が採用した建物は総重量が軽く、

しかも丈夫な耐候性鋼板パネル構造を採用している。

耐候性鋼板とはさびさせた鋼板のことで、

さびの膜で耐候性が増す素材だ。

「さびでさびから建物を守る」という特性を持つ耐候性鋼板は、長持ちしやすい。

塗装などの仕上げをせず、金属の素材感をそのまま出せるのも特徴だ。

現在はさびた茶色をしているが、時間の経過とともに黒ずんでいく。

汚れは目立ちにくくなる。

小林氏は「公共トイレは街の宝として、地元で長く愛されてほしい。そこで老朽化しにくい耐候性鋼板を外壁に選んだ。溶接も現場で行い、その跡まで素材の風合いとして残している」。

耐候性鋼板は、玄人好みの素材であるといえる。

説明されると良さは分かるが、何も知らずに通りかかった人がどう感じるかは分からない。

一つ言えることは、1980年代から公共トイレに関わってきた小林氏は完成直後の美しさではなく、何十年も先を見据えて使い続けられる公共トイレを設計している。

それには、腐食や汚れなどに強い素材を選ぶのは妥当だ。

外観で唯一、目立つ色使いをしているのが黄色い楕円形の大ひさしである。トイレ上部と高架天井の間に浮かせるように取り付けた。大ひさしはアプローチの日よけや雨よけになっている

高架下には埋設物が多く重量をかけられない

小林氏が最初に今回の敷地を調べたとき、非常に制約が多い土地であることを知った。地上からは見えないが、電車の高架下には地中の浅い部分にさまざまな埋設物がある。おまけに水道管も通っていた。

「この敷地には重い素材を使った公共トイレは建てられない」(小林氏)。設計・施工を手掛ける大和ハウス工業と協議し、軽くて丈夫な耐候性鋼板の利用を決めた。

高架下は建物の施工も難しい。高架の天井や橋脚には一切触れてはいけない。建物はおのずと不思議な形になる。橋脚を避けるため隙間を設けなければならないし、建設中も足場や機材を高架にぶつけるわけにもいかない。

橋脚が建物に食い込んでいるように見える。実際は橋脚に触れないように隙間を設けている(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

建物を裏側から見ると、トイレには見えない(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

さまざまな制約を乗り越え、

それでもトイレの中はかなり広々としていて使いやすそうなのは、

さすがである

トイレのブース配置を性別で分けるべきか

最後に小林氏のトイレとは別の話だが、偶然タイミングが重なった最近の問題に触れておく。

2023年2月22日、笹塚に近い渋谷区幡ヶ谷3丁目に、同じくTHE TOKYO TOILETの「幡ヶ谷公衆トイレ」が完成し、一足先に供用を開始した。このトイレを訪問した渋谷区議会議員が同年3月6日に、「渋谷区としては女性トイレをなくす方向性」とツイッターでつぶやいたことをきっかけに、ネットを中心に騒ぎになった。そのさなかに、小林氏の笹塚緑道公衆トイレがお披露目となった。

幡ヶ谷公衆トイレには個室の共用トイレが2ブースあり、他に男性用の小便器トイレがある。この配置を見た渋谷区議会議員は、「女性用トイレがない」と判断したようだ。

渋谷区幡ヶ谷3丁目で23年2月に供用を開始した「幡ヶ谷公衆トイレ」の施設配置(出所:渋谷区)

[画像のクリックで拡大表示]

渋谷区は「今後のトイレ整備について女性トイレをなくす方向性など全くございません」とすぐさま表明。

誤解であることを明言した。

公共トイレのブース配置を性別で分けるべきかは、これからも議論が続くだろう。いずれは大多数の人が納得する落としどころが見つかるかもしれない。

現時点で言えることは、これまでは臭い、暗い、怖い、汚いといった理由から公共トイレに近づこうともしなかった人たちの一部が、THE TOKYO TOILETの取り組みをきっかけに公共トイレに関心を持つようになったことだ。そもそも全く関心がなければ、ネットで騒ぎにすらならない。

どういうつくりであれば、公共トイレを利用してみたくなるのか。いくつかの公共トイレを実際に巡りながら、自分なりに考えてみるのもいいだろう。

公共トイレに対して広く議論を生み出したこと自体が、THE TOKYO TOILETの大きな成果といえるのかもしれない。この先、幡ヶ谷公衆トイレの利用が思うように進まなかったり、悪用されたりするようであれば、それこそ失敗から学んで次に生かしてほしいものだ。

最後に、日経アーキテクチュアが過去に小林純子氏にインタビューしたときの記事を紹介しておく。示唆に富んでおり、参考にしてみるのもいいだろう

==============================

トイレ設計の達人に聞く

慎重さが必要な機能分散とトランスジェンダー配慮

小林 純子氏 設計事務所ゴンドラ代表

桑原 豊

日経クロステック/日経アーキテクチュア

荒川 尚美

日経クロステック/日経アーキテクチュア

川又 英紀

日経クロステック

大菅 力

ライター

松浦 隆幸

ライター

渡辺 圭彦

ライター

トイレを誰にとっても快適で使いやすい場所に変える設計に長年取り組んできた小林純子氏。同氏には、大事にしている4つのテーマがある。トランスジェンダーへの配慮という、新たな課題への考え方も聞いた。

小林純子氏。日本女子大学住居学科卒業、田中・西野設計事務所などを経て、1989年に設計事務所ゴンドラを設立。工学博士。2020年から日本トイレ協会会長(写真:日経アーキテクチュア)

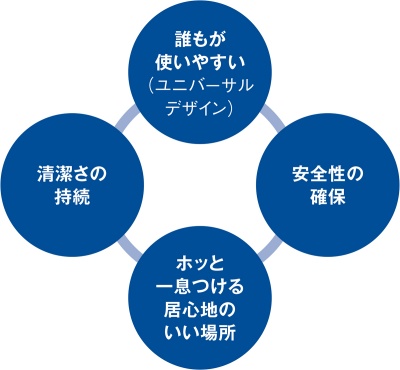

私がトイレ設計で大事にしている1つ目は、誰もが使いやすいこと。「ユニバーサルデザイン」〔図1〕だ。トイレの使い方は年齢、性別、障害、その時の状況(大きな荷物、体調不良など)によって多種多様だ。

〔図1〕誰もが使いやすい、清潔、安全、居心地の良さを重視

小林純子氏がトイレ設計で重視している4つのテーマを図に示した(資料:日経アーキテクチュア)

[画像のクリックで拡大表示]

私どもが改修設計を手掛けて2017年12月に利用開始した小田急電鉄新宿駅西口地下改札内のトイレ(小田急新宿駅トイレ)では、面積を改修前の2倍に広げ、便房の種類と数を増やして多様なニーズに対応した。車椅子利用者の右勝手用と左勝手用トイレ、子どもトイレ、ベビーカーごと入れる大きめの便房、授乳室などを用意した〔図2、写真1〕。

〔図2〕一般トイレ内に機能を分散

トイレの配置図。一般トイレ内にベビーカーごと入れる大きめの便房やベビーチェア付きの便房などを配置して、機能を分散した。このトイレは国際ユニヴァーサルデザイン協議会の国際デザイン賞2020で金賞を受賞した(資料:設計事務所ゴンドラ)

[画像のクリックで拡大表示]

〔写真1〕子どもが楽しくなるトイレ

小田急新宿駅トイレでは円形の子ども用トイレを用意して、幼児が楽しく安心して利用できるようにした。見守り用の小窓が付いている(写真:日経アーキテクチュア)

[画像のクリックで拡大表示]

21年に「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」が改正され、多機能トイレに集中していた機能を分散する方針が出された 「誰もが使いやすいトイレへ 利用者ニーズの把握が重要に」参照 。広い個室を必要とする車椅子利用者のトイレ待ちが起きていることが理由だ。それは解消したいが、果たしてそれだけでよいのか少し不安になった。

私は長年公共トイレの設計に携わり、様々な現場に遭遇してきた。ハートビル法ができて20余年。それ以前の建築の多くはトイレの面積そのものが狭い。一方で一般便房数も多く必要で、そこにおむつ交換台などの機能を配置すると滞在時間も長くなる。設計者としては、誰一人トイレ待ちをさせたくない。兼用のほうが利用者の多様な機能を切り捨てなくて済むのも事実だ。

機能分散による多様性の実現にはトイレ全体の面積拡大が必要だ。そして、設計当初から必要便器数を決め、多様化による便房増加も想定する。改修などで1フロアでの多様化が難しい場合は全フロアでの実現を図り、利用者の求めるトイレの位置をサインで明確に示すことが重要だ。

大事にしている2つ目は、清潔さの持続だ。それには、トイレの産みの親である設計者と育ての親である清掃員の連携が欠かせない。私どもは清掃員へのヒアリングを設計段階で必ず行い、困りごとを踏まえてディテールを決める。例えば小田急新宿駅トイレでは、床を水洗いするので排水口を個室内などに設けた。タイルには目地汚れを抑えるはっ水性塗装を施した〔写真2〕。

〔写真2〕タイルに目地汚れ防止を施す

小田急新宿駅トイレの便房内。居心地をよくするため、華やかで意匠的なタイルを張った。はっ水性のある塗装を目地に施すことで、タイルの目地汚れを防ぎ、掃除を容易にしている(写真:吉見 謙次郎/スタジオバウハウス)

[画像のクリックで拡大表示]

設計者にとって、清掃員はトイレの先生だ。よかれと思って設計したことが、清掃上では大きなあだにもなる。引き渡し後も維持管理について両者が情報交換することが、清潔さの持続と設計の向上につながる。その仕組みをどうつくり出すかが、私の今後の大きな課題だ