「ゴミのように扱われた」異例の敗走、ロシア兵が抱く不信感 データが示すプーチン氏の思惑とは #ウクライナ侵攻1年

侵攻から1年、ウクライナの反転攻勢によって戦闘は長期化している。「私たちを置いて全員が退却していった。ゴミのように扱われた」。捕虜となったロシア側の兵士は不信感をあらわにした。SNS上の動画やプーチン大統領の発言記録など膨大な公開情報を分析すると、「ナチス」という言葉で兵士や国民を鼓舞し、「祖国のため」という大義のもと、ウクライナ・ロシアの双方におびただしい犠牲を出しながら暴走する「プーチンの軍隊」の実態が見えてきた。(取材・文・写真:NHKスペシャル「調査報告・ロシア軍~"プーチンの軍隊”で何が~」取材班/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部)

「もうじきおしまいだ」包囲された兵士の悲痛な叫び

2022年9月以降、ウクライナ軍の反転攻勢を前にロシア軍は東部戦線で相次いで撤退を余儀なくされていた。ドネツク州リマンではロシア軍が致命的な敗北を喫した。 専門家は「これだけの規模の部隊が完全に包囲せん滅されたのは初めてのケースではないか。その他の現代の戦争でもあまり見たことがない」と話す。 プーチン氏はなぜ撤退を許さなかったのか。撤退までの1カ月間にSNSやメディアで伝えられた現地の映像80本余りを分析すると、リマンを守るロシア軍が追い込まれていく経緯が見えてきた。

撮影された映像の場所を特定し、分析を進めた(写真提供:NHK)

ウクライナ軍がリマンに向けて進軍を開始していた頃、ロシアメディアはロシア軍の守備は盤石だと伝えていた。しかし2週間後の9月下旬には、ロシア軍部隊の将校がすでに反撃するすべがないと訴える動画が投稿されていた。 「状況は深刻、大変深刻です。備蓄、装備、人、大砲(が足りない)」(ロシア軍将校・9月27日公開のロシアメディアによる前線取材映像より) 同じ頃、リマンの市街地でたてこもるロシア側の兵士がSNSにあげた自撮り動画も見つかった。 「どこから味方の援護がやってくるかもわからない。ここにはライフルが1つ。俺はうそをついていない。本当に空っぽだ」(ロシア側兵士のSNS映像より) リマン郊外から攻勢をかけたウクライナ軍の動きを分析すると、2週間で北と南からロシア軍を追い詰めていたことがわかった。9月30日には5000人ともいわれるロシア軍の部隊が、撤退しないままウクライナ軍に包囲されていた

ウクライナ側が傍受したとするロシア軍の音声では、ロシア兵とみられる男性が妻に最期の別れを告げていた。 「(男)俺たちは包囲されているんだ。もうじきおしまいだ(女)持ちこたえているって言ってたのに。あなたたちには死ねっていう命令が出ているのね?(男)俺はただ、さよならを言おうと思って電話したんだ(女)いやよ、いやよ、そんな!」(10月1日ウクライナ国防省公開の音声より) 音声が公開された10月1日、ロシア国防省は「包囲される危険性があることから、軍隊はより有利な場所に撤退した」と公式に発表、リマンはウクライナ軍によって奪還された。ウクライナ側が公開した映像には、リマン市街地の路上に放置された兵士たちの無残な姿が映し出されていた。 この直前、ドネツク州を含む4州ではロシアへの一方的な併合を進めるための「住民投票」が行われ、9月30日にはプーチン大統領が4州の併合を宣言した。 東京大学先端科学技術研究センターの小泉悠専任講師は、リマンの部隊が撤退を許されなかった背景にプーチン大統領の思惑があったとみている。

小泉悠・東京大学先端科学技術研究センター専任講師(写真提供:NHK)

「ウクライナ4州併合に関する声明を出すまで、ロシア軍がリマンから撤退というニュースを流したくなかったのかなと。完全にプーチン大統領のメンツのために死守を命じられたのではないかと思います」

使える戦車を残したまま敗走 無計画な作戦の果てに

さらに動画や写真を調べると、ロシア軍が撤退したあとに多くの兵器がほぼ無傷で放棄されていたこともわかった。

これは何を意味するのか。ロシア軍の兵器の損失を調査してきた国際調査チーム「オリックス」によると、2022年8月からの3カ月間にロシア軍が東部戦線で失った戦車と歩兵戦闘車は合計813両に上った。このうち、ウクライナ軍がそのまま使用できる状態で回収されたのは、半数以上の445両だった。 通常、戦車などは敵に利用させないよう退却する前に破壊するが、その余力さえないまま撤退したとオリックスのヤクブ・ヤノフスキ氏は分析している

「回収した装備は敵が使えるようになるため、ロシアにとっては破壊されるよりも痛い損失です。ロシア軍最高司令部と指揮官が無計画な作戦を進めた何よりの証拠といえるでしょう」

「指揮官が誰か知らない」「ゴミのような扱い」捕虜が語る不信感

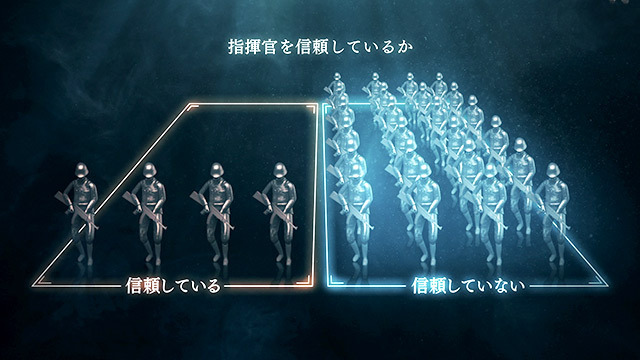

こうしたロシア軍の「無計画」な実態は、ウクライナの捕虜となったロシア側の兵士たちの言葉からも浮かび上がってきた。 ウクライナ当局の管理下で取材が許された捕虜たちは、部隊内で指揮命令系統の乱れが混乱を招いた実態について次のように語った。 「私の大隊長は前進せよと命じたが、(ほかの部隊では)すでに後退が始まっていました。私たちを置いて全員が退却していったことは、犬やゴミのように扱われたようで、とても嫌でした」(19歳・機関銃手) 「銃弾がいつも足りていませんでした。『なんとかしろ、ナイフでもスコップでも持っていけ』というありさまでした。それでは戦えません」(27歳・機関銃手) 「陣地や配置計画は一切説明されませんでした。私たちの部隊は48人中4人しか生き残りませんでした」(27歳・機関銃手) 「私たちには何の任務もありませんでした。自分の指揮官が誰なのかすら知りませんでした」(44歳・偵察兵) 捕虜たち28人が話した言葉を詳しく分析すると、28人中24人が「指揮官を信頼していない」と発言していたことが分かった。明確な説明もないまま攻撃のさなかに送り込まれ、多くの兵士が軍に「不信感」を抱いていた。

現役およそ90万人といわれるロシア軍の兵士は「職業軍人」「契約軍人」「徴集兵」で構成されるが、将校として部隊を指揮する「職業軍人」のなかにも不信感を強め、軍を脱出する人も出ている。 部下を引き連れて軍を離反したロシア軍元上級中尉のコンスタンチン・エフレーモフ氏は、「何のために戦うのか分かりませんでした。ウクライナ国民に対する強い羞恥心と罪悪感があります」と語った。

「長期戦」を意識か? プーチン大統領の頭の中に迫る

イギリス国防省は、ロシア軍の兵士や民間軍事会社の戦闘員の死傷者数は1年で17万5000人から20万人に上り、このうち死者数は4万人から6万人とみられるという見方を示している。 多大な犠牲を払いながら、なぜ戦争を続けるのか。プーチン大統領の言葉からそのヒントを探ることにした。 ロシア大統領府のサイトで公開されている、会議や外交の場などでのプーチン大統領の発言記録を収集。2022年1月から2023年2月半ばまでの895本、45万単語に上る発言部分のテキストを、AI(機械学習)を使った「トピックモデル」と呼ばれる手法で分析した。 発言を構成する単語と単語の関係から、プーチン大統領が「国際経済」「国内経済」「国際政治」「国内政治」「国民生活」「軍事」の大きく6つのテーマ(関心)を持って話していることが浮かび上がった

このうち「軍事」のテーマに着目すると、2022年の9月より前と以降で大きな変化が見られた。 9月より前は「ウクライナ」「NATO」「安全」という言葉が目立ったのに対し、それ以降は「国民」「歴史」「歴史的な」といった、一見、軍事のテーマらしくない単語が目立つ。

「軍事」に関するテーマの重要語 左が9月より前、右が9月以降(写真提供:NHK)

こうしたデータをロシア政治が専門の静岡県立大学の浜由樹子准教授に見てもらった。浜さんは、プーチン大統領がこの時期から軍事侵攻の「長期化」を意識するようになったのではないかと考察する。 「9月より前はウクライナと戦うとか、NATO(北大西洋条約機構)と戦うとか、具体的な言葉で構成されています。一方、9月以降は歴史や文化、『われわれ国民』といった、比較的抽象度の高い言葉が入り始めていて、国民に対してのメッセージに力を入れてきているという印象を受けます。軍事侵攻の長期化を視野に入れて、対外的な発信よりも、国民、特に自分たちの支持層が離れていかないようにエネルギーを割いて話しているという印象を受けます」

「ナチス」にまつわる言葉の使い方にも注目すべき変化が見られた。 軍事侵攻開始直後、プーチン大統領はウクライナのゼレンスキー政権を「ネオナチ」などと一方的に非難し、ウクライナの「非軍事化」「非ナチ化」を軍事侵攻の目標に掲げていた。ところが2022年9月、戦況が膠着(こうちゃく)して以降、プーチン大統領が発する「ナチス」「ナチズム」は、独ソ戦での勝利の記憶を呼び起こし兵士や国民たちを鼓舞する文脈での使用が目立つようになった。

「ナチス」と共に使われた単語 左が9月より前、右が9月以降(写真提供:NHK)

外国からたびたび侵略を受けたロシアの歴史において、約80年前、ナチス・ドイツ軍と戦った独ソ戦は「大祖国戦争」と呼ばれ、特別な意味を持つ。国家存亡の危機から必死の反撃で勝利した歴史は、“先人が命がけで守った祖国”という国民意識のよりどころとなってきた。 「長期戦になっていくという覚悟をするなかで、第2次世界大戦の記憶、独ソ戦の記憶に今回の戦いをオーバーラップさせて、自分たちの文化や価値観を守る戦いという位置づけに少しずつ変えてきているのではないでしょうか。あのとき一丸となってナチズムを退けたのだから、今回も同じような犠牲が出るかもしれないけれど、頑張りましょうと国民に呼びかけていると感じます」 浜さんは、こう述べたうえで、「ナチズム」という言葉は「西側から来る脅威すべてに対して実は適用可能」であると指摘する。 「今後もこうした第2次世界大戦、独ソ戦に関する言葉を使っていくと思います。というか、『これしかない』。国民を統合できるような、そういうイデオロギー的ツールが他にないのです」

いつまで続く“プーチンの戦争”

2月21日、プーチン大統領は軍事侵攻開始後初めてとなる年次教書演説に臨み、「ウクライナのネオナチ政権からの脅威を排除するため特別軍事作戦を一歩一歩、慎重に進め、直面している課題を着実に解決していく」と発言し、長期化する軍事侵攻を改めて正当化、国民に理解を求めた。ただ、戦況についてはほぼ触れず、目立った戦果を上げられていないこともにじみ出た。 浜准教授は今後、プーチン大統領が国民の精神性や感情に訴えかける場面がより増えていくと推測したうえで、ロシア社会に与える不可逆的な負の影響を危惧する。 「感情的な内面の動員は、一度やってしまうと終われない。例えばここで和平交渉に合意して戦闘が終わっても、発動されてしまった国民の感情はスイッチを切るようには切れない。そのときに、戦争に賛意を示した人たちと反対した人たちとの分断や、出国した人たちと国内で地道に反戦運動をした人たちとの間の亀裂によって、ロシア社会全体がバラバラになっていくというのは、あり得るシナリオで、たいへん危惧されます」

分析したデータから見えてきたのは、過酷な戦闘を強いられるロシア兵たちの「リアル」と、その現実を無視するように繰り返されるプーチン大統領が掲げる大義の「空虚さ」だった。 プーチン大統領の戦争はいったいいつまで続くのか。終わりはまだ見えない

「ゴミのように扱われた」異例の敗走、ロシア兵が抱く不信感 データが示すプーチン氏の思惑とは #ウクライナ侵攻1年(Yahoo!ニュース オリジナル 特集)