アメリカの2つの主力(世界でも、一、二番に有名ですし、権力があります)

オーディオ雑誌で、

「エヤータイト」さんの製品だけが、

コンスタントに、毎年、

「一番上のランク」に、格付けされている、

唯一の日本のブランドです。

一、二回とか、数回とか、たまに、というブランドは、結構ありますが、

ほぼ常に、しかも、最高ランクというのは、「エアータイト」さんだけです。

まあ、他の会社は、海外輸出販売

(輸入代理店と販売業者、そして、サンプル、そして、メディアなどへの貸し出し、展示会、発表会などなど、プラスこういう費用を見越しての、、値段付けをしないといけませんので、たいてい、日本の2倍になりますので、競争力が、完全に、落ちますしーーーー???)

というのは、お金がかかりますので、

大会社や、10年越しと、金銭的な余力と、

(オーディオ評論家は、世界一、色々な評論家の中でも、カテゴリーの中でも、生意気、不公平、ずるさなどがありますので???)

メディアに、”忖度”、

”招待(この中には、ビジネスクラスの航空券と、4つ星か5つ星クラスのホテルなどや、送迎、などなどもーーー) ”、

”優遇”、

”優待”、

”お弁当”

”ディナーをご一緒”

”ディスカウント”、---????

”(ある人から見たら?)賄賂的と、思われます、なものまで”などなど含めて、

l

l

l

l

言語の不自由さや、現地での配達や、輸送関連、税金、法律、修理や保証など、

はもちろんのこと、なども含め、

大変な、企業としての、プロジェクトですし、

我慢や辛抱強さが、ないとできません。

まして、スピーカーのように、大きく、かさばり、配送代の方が大きくかかり、

日本の会社では、海外へのスピーカー輸出は、不適当/不利なので、

98%、ほぼ、衰えてしましまして、

その相乗効果で、日本のスピーカーも、利益やうまみが減少し、

衰えてしまいましたのも、

日本のスピーカー製造販売会社の、

一つの”言い訳・原因説明”にもなりますがーーーー????

ところで、

「A&M, エアータイト」さん、

良くも、まあ、ここまで、頑張りました。

大尊敬と、

日本人として、大感謝です。

今後も、唯一の日本ブランドとして、

永遠に、毎年、コンスタントに、

最高クラスの格付けを、受賞し続けて、下さい。

=================================

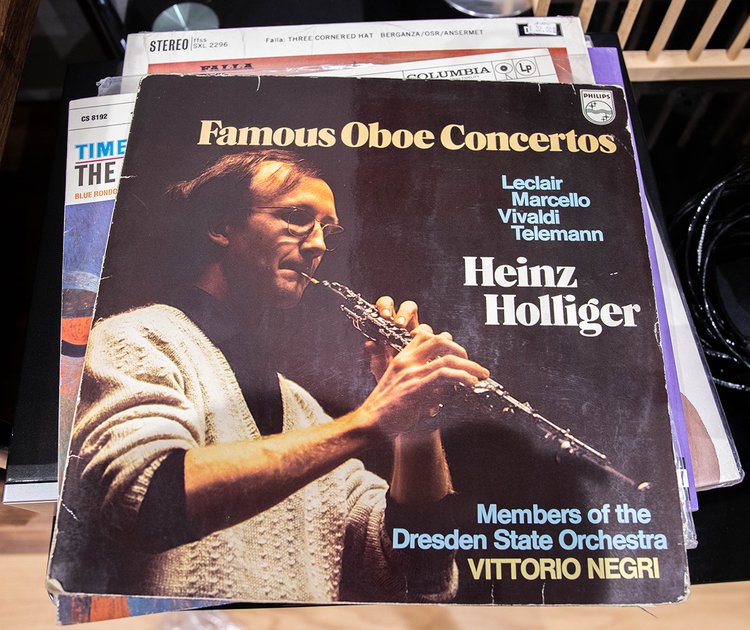

記事の中で、試聴されていた、

オーボエの名手、ハインツ・ホルガ―と、

ドレスデンの主力抜粋メンバーによります、

マルチェロ「オーボエ協奏曲二短調]

YouTubeでは、”イ・ムジチ”などとのは、アップされておりますが、

これと同じ、録音のものは、

偶然にも、日本人のこの方のだけですが、

ご覧のように、アメブロの中では、見れませんので、

字幕通り、YouTubeで、ご覧ください。

マルチェロ「オーボエ協奏曲二短調] ホリガー

tarogogo

マルチェロ オーボエ協奏曲 D Minor

第一 0:02

第二 3:31

第三 8:30

ハインツ・ホリガー

ヴィットリオ・ネグリ / ドレスデン国立管弦楽団員

1972年5月

=============================================

ワンチームで生み出されるエアータイト製品のこだわり

世界に誇る真空管ブランド「エアータイト」の新オフィスを訪問。メイド・イン・ジャパンの真髄をみる

2022/12/07 山之内 正

世界各国から注文が殺到。世界に誇る国産ブランド、エアータイトの新オフィス

真空管アンプの名門ブランド「エアータイト」が2022年5月に新たな拠点を構え、開発・生産体制を強化した。国内だけでなく海外の熱心なファンからの注文が相次ぎ、フル稼働で生産に取り組んでいる時期ではあったが、新社屋見学の希望に快く応じていただき、同ブランドの母体である高槻市の(株)エイ・アンド・エムを訪れる機会を得た。11月初旬のことである。

大阪府高槻市にあるAIR TIGHTの新オフィス。1Fが事務所と試聴室、2Fが製造、3Fが開発と倉庫となっている

大阪府高槻市にあるAIR TIGHTの新オフィス。1Fが事務所と試聴室、2Fが製造、3Fが開発と倉庫となっている

同じ高槻市内にあった旧社屋は2年前に訪問していて、ハンドメイドで一品一品ていねいに仕上げるモノ作りの真摯な姿勢に感銘を受けたことをはっきりと憶えている。容れ物は新しくなり、さらに立派になったが、品質にこだわって優れた製品を生み出すことへの熱意は相変わらずで、出迎えてくれた三浦裕社長の表情には一点の曇りもない。部品供給や流通の課題に頭を悩ますメーカーが多いなか、モノ作りの基盤が揺らぐ懸念はないのだろうか?

左からエアータイト営業担当の須田幸男さん、開発担当の林口佳弘さん、山之内 正氏、二代目社長の三浦“Jack”裕さん。現在のスタッフは社長を入れて5人。「性格も生い立ちも違うけれど、社員一丸でエアータイトを盛り上げます!」と須田さん

「真空管をはじめ、部品を十分に確保しているので大丈夫です。いまは海外も含めて注文いただいた製品を少しでも早くお手元に届けることに専念しています」(三浦氏)とのことだが、この発言、2年前に創業者の故三浦 篤氏から聞いた話とまったく同じだ。

コロナ禍とはいえ、あるいはそんな時代だからこそなのか、良い音を求める音楽ファンの情熱はとどまるところを知らないのだという。受注票を掲示したボードには世界五大陸すべての地域からの注文が並んでいるし、組み立て作業を待つ基板や部品の数は半端ではない。エアータイト製アンプの人気が以前に増して加速していることは間違いないようだ。

オフィスには創業者の三浦 篤氏の写真やこれまで受賞した数々のアワード、当時の手書きデザイン画などが飾られ、エアータイトのたどってきた歴史を垣間見ることができる

オフィスには創業者の三浦 篤氏の写真やこれまで受賞した数々のアワード、当時の手書きデザイン画などが飾られ、エアータイトのたどってきた歴史を垣間見ることができる

オフィスを拡大し3フロア構成に。すべて手作業で行われる製造現場も見学

新社屋のフロア構成は一階にオフィスと試聴室を配置し、生産とメンテナンスのためのスペースは広々とした二階に設けている。以前とは上下が入れ替わっているのだが、それぞれのフロア面積は拡大し、余裕が生まれた。さらに三階には部品倉庫と開発部門を確保するなど、とても使い勝手が良さそうだ。増えたスペースの用途については、「組み立てを担当するスタッフを増やして、増産に取り組んでいます」と心強い答えが返ってきた。

熟練スタッフによる製造現場。前のオフィスよりも製造スペースを広く取り、スタッフが作業しやすい配置にしている。1人のスタッフが最初から最後まで組み立てを行うこともこれまで通りで、一度におおよそ5台ずつまとめて生産を行う

熟練スタッフによる製造現場。前のオフィスよりも製造スペースを広く取り、スタッフが作業しやすい配置にしている。1人のスタッフが最初から最後まで組み立てを行うこともこれまで通りで、一度におおよそ5台ずつまとめて生産を行う

とはいえエアータイトのアンプは手配線が基本である。ラインが動いてマシンが部品を並べるような自動化された工場とは対極の、完全なハンドメイドの世界。スタッフには熟練が要求され、複数の工程をこなす柔軟かつ精度の高い作業が不可欠だ。「私より経験豊富なベテランの方が若手へのノウハウの伝授も含めて活躍されています。配線や部品の取り付けはつながっていれば良いというわけではなく、見た目の美しさにもこだわってます」という三浦社長の説明も、やはり以前聞いた記憶が……。生産が追いつかないほど注文が増えても、ていねいなモノ作りの姿勢は少しも揺らいでいないのだ。

コンデンサーの取り付けからケーブル配線まですべて手作業で行う。はんだ付けにも熟練の技が光る

コンデンサーの取り付けからケーブル配線まですべて手作業で行う。はんだ付けにも熟練の技が光る

製造途中のプリアンプ「ATC-7」。コンデンサーなどのパーツ類も、音質はもとより色合いにもこだわって選定されている

製造途中のプリアンプ「ATC-7」。コンデンサーなどのパーツ類も、音質はもとより色合いにもこだわって選定されている

組み立て中のフォノイコライザーアンプの内部を少しだけ見せていただいたが、大型のコンデンサーや抵抗が整然と並ぶ基板の美しさに息を呑む。パーツから伸びるリード線の長さの調整やハンダ処理の無駄の無さは別格で、形容の言葉が出てこないほど。こんなにていねいに仕上げたアンプが手元に届いたらどんなに嬉しいことだろう。

モダンな雰囲気の新試聴室。棚いっぱいのレコードも溢れる

名残惜しい気持ちを抑えつつ製造現場を離れて一階に移動し、完成してまだ日が浅い新試聴室を見学する。B&Wのスピーカーの間に鎮座する2組のアンプは、211を出力管に用いたプッシュプルの「ATM-3211」とシングルの「ATM-2211J」、いずれもエアータイトを代表するモノラルパワーアンプである。

1Fの試聴室でサウンドをチェック。スピーカーには「802 D3」、アンプはフラグシップとなる「ATM-3211」(後ろ)と「ATM-2211J」(手前)を聴き比べ

1Fの試聴室でサウンドをチェック。スピーカーには「802 D3」、アンプはフラグシップとなる「ATM-3211」(後ろ)と「ATM-2211J」(手前)を聴き比べ

この風景も、スピーカーが新調されていることを除けば2年前に訪れた旧社屋の試聴室とよく似た配置で、壁一面に膨大な数のレコードが並ぶ様子も以前の記憶と共通点が多い。インテリアはモダンな雰囲気に生まれ変わっているが、部屋を満たす密度の高い空気感は以前とまったく変わらない。むやみに変わらないのもいいことだなと、この部屋に入ってようやく気付いた。

試聴室には三浦社長の愛聴盤のロックのLPがずらり。ここ以外にもクラシック関連のレコードがぎっしり詰まった棚も

試聴室には三浦社長の愛聴盤のロックのLPがずらり。ここ以外にもクラシック関連のレコードがぎっしり詰まった棚も

ソースコンポーネントの中核はエイ・アンド・エムが取り扱うトランスローターのターンテーブルで、エアータイトのフラグシップに位置するフォノイコライザーアンプ「ATE-3011」に接続されていた。

アナログプレーヤーはトランスローターの「ALTO TMD」に新トーンアーム「TRA9」を装備

アナログプレーヤーはトランスローターの「ALTO TMD」に新トーンアーム「TRA9」を装備

その横には発売されたばかりの新製品、真空管プリアンプの「ATC-7」が見える。上下2段に並ぶ操作ノブには、プレゼンスコントロール、バスコンペンセータ、ゲイントリムなど、音色や音量を微調整するプリアンプらしい機能が割り当てられていて、最近では珍しいほどの充実した機能を誇る注目の製品だ。このフロントパネルの個性的なデザインを見た途端、ミュンヘンのHighEndでATC-7の艷やかな再生音に接した記憶が蘇ってきた。

PRESENCE、BASSコントロールなど微妙な音調の変化を楽しむことができるプリアンプ「ATC-7」。左はフォノイコライザーの「ATE-3011」

PRESENCE、BASSコントロールなど微妙な音調の変化を楽しむことができるプリアンプ「ATC-7」。左はフォノイコライザーの「ATE-3011」

時間を忘れてのレコード試聴会。クラシックからロックの名盤まで鳴らし切る

三浦社長が次々とラックから取り出したLPレコードを再生し、じっくり音を聴かせていただく。マルチェッロの協奏曲を聴くと、浸透力の強い独特の音色でオーボエソロが歌っている。フィリップスが1972年に録音したハインツ・ホリガーの名盤だ。シュターツカペレ・ドレスデンの瑞々しい弦楽器と浸透力の強いオーボエソロの対比が鮮やかで、CDでは体験できないような鮮度の高いサウンドが飛び出してくる。

ハインツ・ホリガーのオーボエ作品集。エアータイトのアンプから引き出される華やかなオーボエの音色は極上

ハインツ・ホリガーのオーボエ作品集。エアータイトのアンプから引き出される華やかなオーボエの音色は極上

ATM-3211とATM-2211Jは微妙に音調が異なり、前者は躍動感とテンションの高さが際立つ一方、後者は声や独奏楽器のなめらかな質感と豊かな表情を引き出す良さがある。今回はシングルの2211Jを選んで試聴を続ける。

エアータイトの新試聴室の音響は定在波が気にならず、開放的な低音が心地よい。レコードラックとオーディオ機器以外には家具などはほぼ見当たらないシンプルな内装だが、壁面での中高域の反射も最小限で、機器の音の違いを聴き取りやすい環境を実現している。その自然な鳴り方もまた旧社屋の試聴室とよく似ていると感じた。

アンプの試聴を続けていたはずなのに、いつのまにかレコードの試聴会になだれ込むのも前回と同じ流れだ。ただし今回は1970年代のロックが中心。ストーンズやリトル・フィートを聴きたいという筆者のリクエストに瞬時に応えてくれるだけでなく、BS&Tやザ・フーなど懐かしいLPが次々にターンテーブルに載り、ギターとベースそれぞれのアンプの銘柄が分かるほど説得力のある音を堪能した。

応接スペースには、三浦 篤氏が所有していたピカソの絵画やテープレコーダーが来客を和ませる

応接スペースには、三浦 篤氏が所有していたピカソの絵画やテープレコーダーが来客を和ませる

ATE-3011、ATC-7、ATM-2211Jの組み合わせは、クラシックでもロックでもジャンルを問わずミュージシャンの個性と演奏の聴かせどころを的確に再現する。それはエアータイトのアンプに共通する美点であり、音楽とオーディオへの愛情の深さ、パッションの強さの賜物だ。

(提供:エイ・アンド・エム

世界に誇る真空管ブランド「エアータイト」の新オフィスを訪問。メイド・イン・ジャパンの真髄をみる - PHILE WEB