まさに、2022年、その通りです、

50年前の、日本の企業の、会議が多くて、会議のための会議、

事務のための事務(これはいまだにそうですが)(誰も見もしないペイパーの多さも大問題ですし)

などとは、違った、問題が、発生し得おります

50年間で、大企業や国際的な企業は、

改善されたとはいえ、

常に、新しい問題が発生しております。

この下の記事のようないくつかの企業は、

「わかった、発見した」

だけでも、良かった、わけですが、

多くの年より経営者、

視野の狭い、多くのことが目に見えていないトップ

まして、IT関連、WEB関連ともなりますと、

まかせっきりの、年寄、能天気、遅れたCEOなどは、

「日常の業務のみならず、

すべての部門における、

効率の悪さや、

IT関連の多くの欠点や、脆弱性、

そのほか、セキュリティー関連など」

全然見えていない経営陣や、そのトップの資質が

日本の企業の”癌”です。

l

l

l

l

こういう、”できない社長”

l

l

l

と、自分が、理解でき始めたら、

改善策は、

理想は、自分は退いて、

l

l

l

l

”できるCEO"を、雇うことですが、

今日からの現実論としまして、暫定的でありますが、

l

l

l

社長に閉じこもっていないで、

例えば、10部門あり、10フロアーあるとします、------。。。。。

全フロアーの真ん中に、仮の社長デスクを置き、

毎日、曜日ごとに、フロアーを移動し、

それぞれの部門の副社長やそのトップと、緊密に、話し合っていくことです。

l

l

l

l

日々の、欠点や

効率の悪さ、

コミュニケーしょんの遅さ悪さ、

上司の決定や判断を、決まるまで待っている時間や期間

l

l

l

l

全て、その場、その場、その日に決めていくことです。

l

l

l

l

暫定的ですが、

CEOに、才能がない場合、

そういうやり方(もちろんイメージですが)

で、

日々の遅さや効率の悪さ、連結の欠点を、補える手立てになるはずです。

=================================

思い出しましたが、

つい数年前、

一例ですが、非常にわかりやすい、子供でも分かる幼稚な参考例です。

l

l

l

l

一番、末端の、営業職の先端部隊、新人部隊の、

そして、その部門の上司が、

全然、わかっていないのです。

学生スポーツでいうのなら、

コーチがひどいから、

効率の悪い、良いとは言えない、指導方法で、

管理しているわけです。無駄が多いのです。

若い新人は、、会社から回ってきた、、

リストの上から、こきゃくに、電話をする場合、

一度電話して、4回だけ、リングして、

アンサーがない場合、リストに、不在、とチェックすだけです。

こんなバカな話が、一例です。

新人営業は、電話を、一日に、約、60本かけたから、

今日は仕事したと思い、(ノルマの数だけ、かけた、----仕事した?)

上司は、その電話のリストの、チェックした数を数えて、

まあまあ、一応は、、時間内に、数をこなしているな。仕事をやっているな!

で、終わりです。

l

l

l

l

バカげた、素人の悪い例です。バカにもほどがあります。

「馬鹿な既存の、先入観もたくさん邪魔をしています」

(電話を鳴らすのも、4回までならよくて、、10回は、鳴らし過ぎ、とか、

メッセージを残すと、何度もうるせえな!と、思われるとか、

(複数のメッセージはそうですが、一回だけならよいのです)

午前中の10時と、昼間の3時にかけていなかったから、これは在宅していないんだという錯覚、。

トイレ、シャワー、物干し場、ドライヤーをかけていて、電話が聞こえなかったなどなど、近所への買い物、沢山あります)

改善するべき例は、

1) 電話のリングは、(予備だしリングの回数)10回まで鳴らすべきです。

2) リストが固定電話の場合、アンサリング・マシーン機能がついておりますから、絶対に、

何月何日、時間、会社名、部門名、自分の名前、電話番号、など、”メッセージ”を、のこすべきなのです。

3) 自分のリストにも、アンサリングマシーンに、記録を残したことにもチェックを入れ、そのかけた時間も記録しておくべきです

要は、おなじ日でも、違う時間なら、ご在宅の場合もあるわけですし、

先ほどは、お風呂に入っていて、電話に出れなかったかもしれないのです。

人は、しかも、9時から6時くらいの間、家にずっといるわけがないのです。

4) 上記の(3)の場合もありますので、マーク(印)などをつけておいて、1時間後、2時間後にかけてみるべきで、明日や違う日まで待つ必要もありません。

5) これらの部門の上司が、細かい現実を理解していないので、

あまりにも、無駄が多いわけです。指導もできないのです

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今日の記事のような、”IT部門”

になりますと、

その担当の”トップ”以外、

たぶん、ほかの部門のトップたちは、突っ込みを入れられないことが、多分にあります。

これでは、コミュニケーションになりません。

部門が違っても、わからないこと、理屈の合わないこと、

素人的な質問、

どんどん、やるべきです。

IT部門といいますのは、

あまりにも、今だに、初期段階みたいなもので、

成長期や、

熟成期

等とは、程遠いからで、

各、ほかの部門が、要求や要望を入れないと、

よりよいIT部門は、できていきません。

世界中、全ての企業で、いくら、何万人、部門にいようとも、

今だに、初期段階といえるでしょう。

それだけ、ITや、AIなどは、50年後、100年後に、

2022年を振り返れば、

如何に、未熟だったか?

如何に、幼稚だったか?

笑われるくらいでしょう。

技術者の技術のレヴェルや数は、もちろん重要ですが、

そのトップが、わかっていないと、

二重三重に、スピードも、質も、弱さも、落ちます。

日本政府や地方自治も、今は、

幼稚園いかの、保育園レヴェルでしょう。

=========================================

相次ぐ「呼び戻し」 IT部隊を一気に増強

[Part 2]

鈴木 慶太、国司 理紗子

日経コンピュータ

日本を代表する大企業が続々とシステム子会社の吸収合併に乗り出している。各社は吸収する理由について「コミュニケーションコスト」の課題解決を挙げる。IT人材を本体に集約することで、迅速で柔軟なIT・デジタル施策を実行できる環境を整える。

大手事業会社を中心に、システム子会社を吸収合併する流れが活発化している。クボタは2022年7月20日、システム子会社を吸収合併すると発表した。SUBARUも2022年2月に、システム子会社の吸収合併を発表している。住友化学は2021年7月、デンソーとコスモエネルギーホールディングスは2020年にそれぞれシステム子会社を吸収合併している。

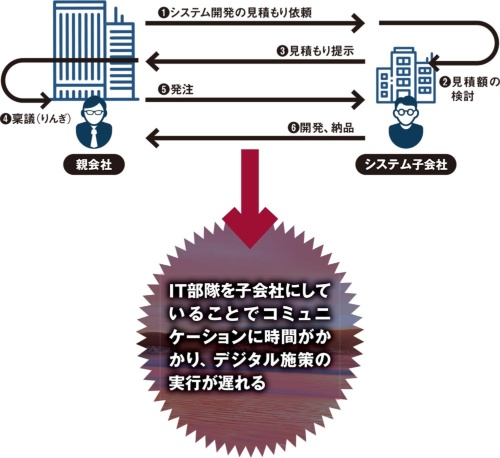

親が子を「呼び戻す」吸収合併の背景にあるのが「コミュニケーションコスト」の問題だ。たとえグループであっても会社が異なれば、システム開発のたびに見積もりや稟議(りんぎ)、検収などの作業が必要となる。

企業のIT・デジタル施策には市場の変化に応じて柔軟さや機敏さが求められる。だが、システム子会社を抱えていると会社間のコミュニケーションに時間を割く必要があるわけだ。2021年に子会社を吸収合併した住友化学の猪野善弘執行役員IT推進部担当IT推進部長は「デジタル施策の重要度や求められるスピードが増すにつれて、(IT部隊が)子会社であることのメリットを見いだせずにいた」と振り返る。

図 システム子会社との開発フロー

デジタル施策の展開速度が課題に

相次ぐ「呼び戻し」 IT部隊を一気に増強 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)