これは、徹底的に、

ステップ1、2,3、

全て、見直さないと、

近い将来、大雨の時、災害が、起こります。

見たところ、斜面の角度も、相当急ですし、

地質も、崩れやすそうですし、

すべての面で、、1.8倍くらいにしませんと、

”無駄金”を使ったことになり、

しかも、大災害が起こります。

一つの救いは、

開通前で、人に被害がなかったことです。

l

l

l

重く、この”失敗”を、受け止めないと、問題です。

第三者の調査が必要です。

=================================

全面開通の前日に道路崩落、災害復旧の完了直後に再び

青野 昌行

日経クロステック/日経コンストラクション

災害復旧工事を終えて翌日に全面開通を控えていた山岳道路「乗鞍スカイライン」(岐阜県高山市丹生川町)が2022年9月9日、再び崩落した。現地では前日の夜から雨が降っていたものの、気象庁のデータによると、付近の観測地点における降り始めから事故発生時までの総雨量は30mm弱にとどまる。復旧工事の設計や施工に問題があった可能性がある。

全面開通の前日に崩落した乗鞍スカイライン。2022年9月9日午前に撮影。山側の1車線を使って片側交互通行を続けていたが、巻き込まれた車はなかった(写真:岐阜県)

[画像のクリックで拡大表示]

9月9日午前8時30分ごろ、工事関係者から道路を管理する岐阜県に崩落の通報があった。入り口の平湯峠ゲートから約1kmの場所で、道路の谷側が延長約38m、幅約10m、高さ約15mにわたって崩れていた。

乗鞍スカイラインの崩落箇所(出所:岐阜県の資料を基に日経クロステックが作成)

[画像のクリックで拡大表示]

現場は、20年7月の豪雨で崩落した箇所だ。仮復旧の状態で21年7月から山側の1車線を使って片側交互通行を続けていた。その後、本復旧が終わり、22年9月10日から対面通行に移行する予定だった。岐阜県が、崩落の原因を調査している。

復旧工事の設計者はテイコク(岐阜市)、

施工者は大山土木(高山市)。

工費は約4億円だ。

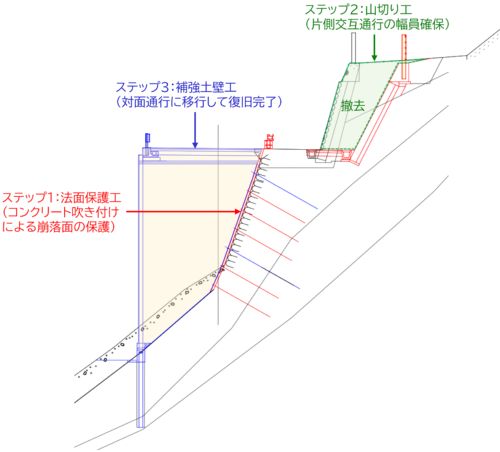

復旧工事は大きく3つのステップに分けて進めた。

ステップ1として、

崩落した法面にコンクリートを吹き付け、鉄筋を挿入して保護。

ステップ2では、

1車線分の幅を確保するため、山側の法面を切り土した。

ここまで終わった段階で、片側交互通行を開始した。

災害復旧工事の工程イメージ(出所:岐阜県の資料を基に日経クロステックが加筆)

[画像のクリックで拡大表示]

ステップ3では、

2車線分の幅を確保できるよう、「テールアルメ工法」で補強土壁を構築した。

谷側にコンクリートパネルで鉛直の壁を立て、

その背面に補強材として帯状の鋼材を複数の層で水平に敷設しながら盛り土を造成した。

今回の崩落範囲には、片側交互通行の車線の一部が含まれる。

ステップ3の補強土壁だけでなく、

ステップ1で実施した法面保護工の一部も崩れているとみられる

全面開通の前日に道路崩落、災害復旧の完了直後に再び | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)