淡路島の山間地に全長約100mの木造「空中座禅道場」、細部に宿る坂茂氏の狙い

星野 拓美日経クロステック/日経アーキテクチュア

兵庫県淡路島の山間地に立つ全長約100mの木の建築。南側約45mは傾斜地から張り出しており、2つの鉄骨格子フレーム柱脚によって支えられている。力強い造形だが、周辺の木々よりも高いレベルにある2階の屋外デッキを歩いてみると、強かったはずの建築の存在感が消えて宙に浮いているような不思議な感覚を受ける──。

禅体験などができる宿泊施設「禅坊 靖寧(ぜんぼう せいねい)」。発注者はパソナグループだ。同社はオーシャンビューを楽しめるホテル「望楼 青海波」やアニメの世界を体感できるテーマパーク「ニジゲンノモリ」など、兵庫県淡路島に宿泊施設や観光施設を次々展開している(写真:生田 将人)

[画像のクリックで拡大表示]

2階の屋外デッキからは広大な森林を一望できる。実際に建物の中を歩いてみると、宙に浮いているような不思議な感覚を受ける(写真:生田 将人)

[画像のクリックで拡大表示]

パソナグループが手掛ける「禅坊 靖寧(ぜんぼう せいねい)」は禅体験ができる宿泊施設。同社の南部靖之代表がおよそ7年前から構想していた肝煎りのプロジェクトだ。設計を坂茂建築設計、施工を前田建設工業が担当した。2022年4月末のオープン以降、予約が後を絶たない。「住宅会社やIT(情報技術)系企業、医療法人などが団体で利用するケースも出てきている」とパソナグループ関西・淡路広報部の佐藤晃部長は話す。

建物は木造と鉄骨造のハイブリッド構造。木材使用量は仕上げを含めて約420m3に上る。地下1階・地上2階建てで、延べ面積は約980m2だ。地上1階に18室の宿坊やラウンジ、キッチン、シャワー室など宿泊機能を集約。2階は屋外デッキで、利用者は傾斜地から張り出した南側で禅を体験する。このほか別棟として地下1階に鉄筋コンクリート造の機械室がある。

宿坊は18室ある。最大利用人数は宿泊プランで23人、日帰りプランで27人だ。宿泊プランの利用者の約3割が会社役員と経営者だという(写真:生田 将人)

[画像のクリックで拡大表示]

設計に当たり、敷地に案内された坂茂氏はパソナグループの南部代表から「『空中座禅道場』をつくってほしい」と言われた。この風変わりな要望に対して坂氏は、「空中で座禅を組むとはどういうことか、それを建築に落とし込むにはどうすればよいか自問した」と振り返る。出した答えは、「自然に囲まれて、中に入ると建物の存在を忘れてしまうような建築」(坂氏)だ。

周辺の広大な森林と利用者との距離を近づけるため、建物を7.2m幅のまま山間に向かって水平に伸ばした。敷地の南側は傾斜地になっているが、21mのスパンを飛ばし、さらに先端を12mのキャンチレバーとすることで、建物を山の奥地まで入り込ませた。

木造では異例となる21mのスパンは、客室がある地上1階部分を丸ごとフィーレンディール(はしご状)トラスにすることで実現した。坂氏は建物の1フロア全体をトラス梁(はり)として扱い大きなスパンを飛ばすこの手法を、「ピクチャーウインドウの家」(02年竣工)で実践している。

南端を12mのキャンチレバーとすることで、21mスパンを支える鉄骨格子フレーム柱脚にかかる応力を軽減する。2つの鉄骨格子フレーム柱脚で支える重量は、構造体だけで約210トンに上る(写真:生田 将人)

[画像のクリックで拡大表示]

中に入ると建築の存在感が消えるという不思議な感覚は、2階の屋外デッキにちりばめたディテールの工夫によって生み出した

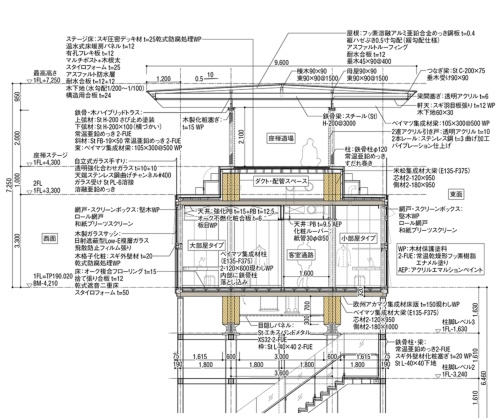

詳細図で見る建築の存在感を消すディテール

利用者が座禅を組む2階屋外デッキの中央部分は、東西の手すりからそれぞれ1.8mずつ離して、床レベルを1m上げている。これにより座禅を組んだときに手すりが視界に入らないようにした。屋根を支える直径12cmの鉄骨丸柱は階下からのキャンチレバーにし、視線を遮るブレースをなくしている。天井高が2.1mと低く、水平に遠くを見るよう視線が誘導される。これらの工夫によって利用者は建物に視界を遮られることなく、無意識に辺り一面の木々を上空から見渡すことになる。

2階屋外デッキの中央部分は床レベルを1m上げた。そのため中央部分からは高さ1.3mの手すりが視界に入らない(写真:生田 将人)

[画像のクリックで拡大表示]

短手方向の部分詳細図。105mm×300mmベイマツ集成材が屋根梁とスチール製トラスの束材の役割を兼ねる(資料:坂茂建築設計)

[画像のクリックで拡大表示]

工夫はもう1つ。「大梁がない屋根架構も重要なディテールだ。これは言われないと気が付かないのではないか」と坂氏は話す。屋根には、3mピッチの鉄骨丸柱と直交するように、105mm×300mmの集成材小梁が500mmピッチで並ぶ。通常は小梁を受ける大梁が必要だが、集成材小梁にスチール製トラスの束材としての役割も担わせることで、木とスチールのハイブリッド構造による大梁不要の屋根架構を実現した。

「大梁があると構造のヒエラルキーが生じて、視覚的に空間が分節されてしまう」と坂氏は説明する。建物の構造によって空間が分節されていると感じるとき、利用者は建築の存在を意識する。これに対して大梁がないこの建物では空間が連続して見えるため、利用者の意識が建物の構造に奪われにくい。“言われないと気が付かない”ディテールだからこそ、建築の存在感を消すことにつながる。

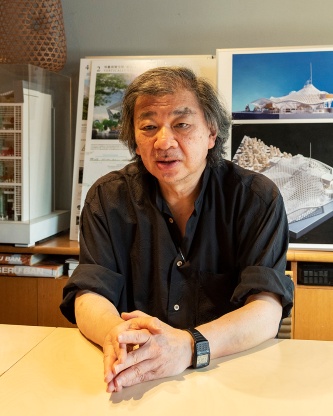

坂茂建築設計の坂茂代表取締役。1957年生まれ。82年磯崎新アトリエ。84年米クーパー・ユニオン大学建築学部卒業。85年坂茂建築設計設立。95年災害支援活動団体VAN設立。2014年プリツカー建築賞。現在、慶応義塾大学環境情報学部教授(写真:日経クロステッ

淡路島の山間地に全長約100mの木造「空中座禅道場」、細部に宿る坂茂氏の狙い(2ページ目) | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)