ーーーーーーーーーーーーーーーーー

==============================

富士通が人事リストラ、早期退職募集の背景に「営業利益率10%」の公約

北川 賢一

日経クロステック/日経コンピュータ

富士通が人事リストラ、早期退職募集の背景に「営業利益率10%」の公約 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)

富士通の時田隆仁社長が大がかりな人事リストラクチャリングに踏み切ることが明らかになった。早期退職プログラムを富士通と富士通Japanで始めており、追ってグループ全体に広げる。対象者は2022年2月末までに態度を決め、退社は3月末になるという。

狙いは2つ。第1は主力のテクノロジーソリューション(テクソリ)事業の営業利益率10%を達成するために人件費を圧縮すること。第2は顧客企業の情報システム部門を相手にしてきた中高年を出し、顧客の事業部門とDX(デジタルトランスフォーメーション)の商談ができる人材を増やすことだ。

大手コンサルティング会社の老練なIT業界ウオッチャーは「富士通の2022年度テクソリ売上高は3兆2000億円程度。公約の3兆5000億円には届かない。となると繰り返し強調してきた営業利益率10%は必達。それには3200億円前後の営業利益がいる。奥の手として人件費削減がある」と読む。

2021年度営業利益の予想は2200億円であり3200億円にするには伸び率で45%、1000億円の上積みが求められる。このうち300億円前後を人件費削減でひねり出せるとこのウオッチャーは見る。「富士通の平均年収865万円に法定福利費をプラスするとざっと年間1000万円。今回3000人前後が早期退職に応じる可能性がある

3000人は3年前に実施された早期退職に応じた2850人を上回る。増える理由をウオッチャーは「子会社の吸収・合併を繰り返しつつ幹部ポストを増やさず、シニアディレクターやエキスパートと呼ぶ役職を量産した。この幹部群を一挙に整理する。さらに中高年や再雇用(雇用延長)の一般社員も対象に加えている」と解説する。

富士通で役員を務めたあるOBも「脱メーカーの途上にあるため研究開発費や設備投資は控えめだ。資金は潤沢にあり早期退職プログラムに充てられる」と指摘する。2020年度の売上高に対する研究開発費率を見ると富士通は国内電機大手7社中6位、設備投資率は最下位。逆に富士通の自己資本比率は52%で2位だった。

幹部や中高年を減らす一方、時田社長はジョブ型雇用をいち早く導入。DX事業に備えた新ポストを相次いで創設し、外部から登用するほか若手の引き上げも急がせているという。先のウオッチャーは期待する。「従来型ビジネスに慣れた幹部や中高年の職種転換やスキルチェンジは難しい。中途採用や柔軟な若手の再配置・再教育のほうが早い。今回の人事リストラクチャリングで時田社長は従業員の平均年齢を現状の44歳から一挙に30歳代へ引き下げようとしている。成功すれば富士通は生まれ変わるのではないか」。

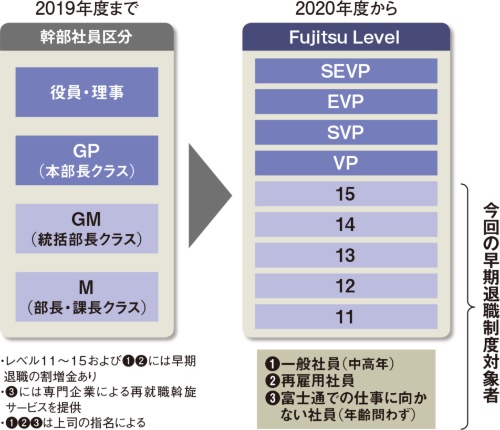

図 富士通の新旧幹部組織と早期退職プログラム対象者

幹部約1万5000人と中高年・再雇用が対象

[画像のクリックで拡大表示]

北川 賢一(きたがわ・けんいち)

新聞社・出版社を経て、1983年から日経コンピュータ記者。日経ウォッチャーIBM版と日経情報ストラテジーの2誌を創刊し、編集長を務める。現在は日経クロステック兼日経コンピュータ編集

新聞社・出版社を経て、1983年から日経コンピュータ記者。日経ウォッチャーIBM版と日経情報ストラテジーの2誌を創刊し、編集長を務める。現在は日経クロステック兼日経コンピュータ編集

====================================================================

富士通リストラは経営者の保身か改革か、「犠牲」を恐れてDXなどできないぞ

木村 岳史

日経クロステック/日経コンピュータ

富士通リストラは経営者の保身か改革か、「犠牲」を恐れてDXなどできないぞ | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)

やはり変革っていうのは難しい。リーダーとしての覚悟が問われるよな――。何を当たり前のことを言っているのかと笑われそうだが、最近そんな感想を抱いた出来事があった。レジ袋を製造販売していた企業が「経営環境が厳しくなった」として希望退職の募集に踏み切ったとのニュースを受け、2020年7月のレジ袋有料義務化を推進した政治家に対してTwitterなどSNS(交流サイト)でバッシングが集中したのだ。まったくもっていやはや、である。

そりゃ、レジ袋の有料化が義務付けられれば、レジ袋をつくっていた企業の売り上げは落ち込むに決まっている。不本意な形で会社を去らねばならない人は気の毒だが、業績が悪化すれば企業がリストラに踏み切るのは当然だ。では、経営環境を悪化させたレジ袋有料義務化はどうだったかというと、これもまた、いずれやらなければならなかった政策だ。地球規模の環境問題への対応は喫緊の課題であるからだ。

念のために断っておくが、今ごろになって「あれは前任の大臣が決めたこと」などと“ネタばらし”をするような政治家の肩を持つ気はないからな。それと「プラスチックゴミの削減や脱炭素に向けて、他にやるべきもっと大きな課題があるだろ」という批判もよく分かる。確かにプラスチック廃棄量に占めるレジ袋の割合は少ないからね。ただし、誰もが取り組める課題から始めることで、皆の環境意識を高めていってこそ、脱炭素などに向けて大きな課題に取り組めるようになると思うぞ。

そういえば、この「極言暴論」を読んでいるIT関係者の中には「企業をリストラに追い込むような政策はけしからん」などと怒った人はいないはずだ。もしそんな人がいるのなら聞きたいが、例の「脱はんこ法」の影響で、印鑑を扱う印章業界が苦境に陥りリストラに乗り出したら、今度は脱はんこを推進したあの政治家を非難するのだろうか。そんな訳はないよね。DX(デジタルトランスフォーメーション)やGX(グリーントランスフォーメーション)などの変革では、そうした「犠牲」は付きものだと覚悟を決めるしかない。

なかなかITの話に行かなくて恐縮だが、もう1つ前置きを付け加えておく。「100年に一度の大変革の時代」を迎えたという自動車業界では、まもなく電気自動車(EV)が市場の中心となり、その先に自動運転車の時代が来る。EVはガソリン車に比べて部品点数が大幅に少ないので、自動車部品メーカーを中心に多くの雇用が失われるのは確実だ。だからといってEVへの転換をちゅうちょしていたら、日本の最も重要な基幹産業の未来は失われ、大量失業という最悪の結果となる。

DXにしろ、GXにしろ、自動車業界の100年に一度の大変革にしろ、それに取り組まなければ企業も、そして日本自体も崖から転げ落ちる。とにかく経営者なり政治家なりがリーダーシップを発揮して、早めに手を打たなければ駄目である。早めに手を打てば犠牲を最小限にできる。今の職を失う人にも手厚いサポートが可能になるからだ。逆にリーダーが非難を恐れるあまり、リストラなど何らかの犠牲を伴う変革に尻込みしていると、近い将来に奈落が待っている。さて、本題。我らがIT業界やITベンダーはいかがであろうか

自動車業界以上に人月商売のIT業界は崖っぷち

IT業界では今、富士通のリストラが注目を集めている。言うまでもなく、富士通がドンとして君臨するIT業界の人月商売も崖っぷちだ。世はデジタルの時代なのに残念だが、IT業界は自動車業界とは違って、日本を支える基幹産業でも何でもない。それに世界のIT産業と異なり、労働集約型の人月商売に明け暮れるというガラパゴス状態なので、超ローカルな存在だ。だから、自動車業界の崖っぷちと比べて全く注目されないが、人月商売のIT業界は自動車業界以上に崖っぷちと言ってよい。

どれくらい崖っぷちかというと、崖から転げ落ちるまでよくてあと5年ほどだ。ユーザー企業がDXの重要性を理解したことで、ITへのニーズが変わりつつある。莫大なお金をかけて、基幹系システムを自分たちの業務に合わせてつくるといった愚かな所業をやめて、デジタルサービスの構築やデジタルによる既存ビジネスの変革に投資する方向に向かいつつある。基幹系システムなど既存のITには、ERP(統合基幹業務システム)などのパッケージ製品やクラウドサービスを可能な限りそのまま利用し、余計なお金は使わなくなるはずだ。

こうして人月商売のITベンダーの金城湯池は干上がっていく。もちろんデジタルの時代だから、ユーザー企業がITに費やすお金はこれから先も膨らむが、そのお金の大半は外資系ITベンダー、そして日本企業なら独自のクラウドサービスを提供するITベンチャーに回る。SIerと称する人月商売の元締や、それに連なる下請けITベンダーはお呼びじゃなくなるのだ。しかも、デジタルサービスの構築などに向けてシステムの内製化を進めるユーザー企業が増えるから、ITベンダーの優秀な技術者はどんどん引っこ抜かれていくだろう。

関連記事改訂「SIerは5年で死滅する」、下請けからユーザー企業への技術者大移動が始まる

そんな訳なので、SIerをはじめとする人月商売のITベンダーの死滅は近い。断っておくが「死滅」とは言葉のあやだからな。よく「人月商売はなくならない」と力む人がいるが、そりゃ当たり前だ。過去の遺物に近いメインフレームと同様に、将来にわたって多少の需要はあるだろう。だけど、どんな産業でも市場が大幅にシュリンクすると、死滅したのも同然の阿鼻叫喚(あびきょうかん)の修羅場となる。人月商売は「人が全て」のビジネスだけに、ITベンダーの泥船から逃げ損なった技術者の未来も悲惨だ。

「人月商売を続けていては先がない」。この当たり前の理屈を、これまでITベンダーはかたくなに拒絶してきた。「人月商売はもう駄目だという話は20年も前から言われてきた」と話す経営者を、今まで何人見たか分からない。そうした経営者による洗脳のせいか、現場の技術者までそんな気になってしまっている。特にSIerでは、技術者としての基本であるプログラミングもマスターせず、将来のキャリアも考えずに何となく中間管理職になってしまった人が大勢いる始末だ。

だが、さすがに人月商売のITベンダーの経営者や技術者も、このままじゃまずいと気づき始めた。絶滅した恐竜の脊髄反射のような反応の遅さだが、まあ気づかないよりはましだろう。で、人月商売のIT業界のドンである富士通も当然気がついて、いろいろと手を打ち始めている。社長の名を冠した「時田改革」というやつだ。時田改革については今まで散々報道されているから、いちいち論評しない。ただ、この年始に明らかになったリストラについては、今回の極言暴論の主要テーマなのでちょっと見てみたい。

この件については、私にとっても大先輩記者である北川賢一さんが興味深い記事を書いている。北川さんは富士通の内部情報にやたらめったら詳しく、今ではすっかり「富士通ウオッチャー」の感がある。その北川さんの記事によると、今回のリストラでは、既に早期退職プログラムを富士通と富士通Japanで始めており、追ってグループ全体に広げ、最終的には3000人前後が早期退職に応じる可能性があるとのことだ

富士通のリストラをどう評価すべきか

北川さんの記事によると、富士通がリストラに踏み切ったのは次のような狙いがあったからだという。

狙いは2つ。第1は主力のテクノロジーソリューション事業の営業利益率10%を達成するために人件費を圧縮すること。第2は顧客企業の情報システム部門を相手にしてきた中高年を出し、顧客の事業部門とDXの商談ができる人材を増やすことだ。

関連記事富士通が人事リストラ、早期退職募集の背景に「営業利益率10%」の公約

富士通のリストラの狙いがこの2つだとして、どちらが主な狙いなのかによって、その評価は大きく変わりそうだ。「テクノロジーソリューション事業の営業利益率10%を達成する」は、時田隆仁社長が繰り返し強調してきたことなので、いわば株主や投資家に対する公約。2022年度にそれを達成するという短期的目標のために、コスト削減目当てにリストラに踏み切るのだとすれば、時田社長をはじめとする経営陣の保身のための策と見られても仕方がない。

一方、「客のIT部門を相手にしてきた中高年を出し、客の事業部門とDXの商談ができる人材を増やす」のが主たる狙い、つまり人月商売という不名誉で崖っぷちのビジネスから脱却するための策というならば、当然可及的速やかに実施しなければいけないリストラだ。何せ人月商売なら、技術者の基本スキルや提案力もないまま何となく中高年になってしまった人でも、プロジェクトの中にはめ込むことは可能だが、コンサルティング力や高度な技術力などが求められるDX支援ビジネスでは活躍できる場所がないからな。

第2の狙いが主な狙いというならば、「営業利益率10%の達成」という狙いもその文脈で理解できる。客のご用を聞いてシステムをつくるといった人月商売が主たるビジネスでは、客に値切り倒されたり、プロジェクトが炎上したりで営業利益率は5%程度がいいところだ。だから、営業利益率10%はめちゃくちゃ高い目標だ。その高い目標を株主や投資家に対する公約とすることで、富士通としてのDXを進めるうえでの「強制力」とするのは、なかなかうまい戦術とさえ言える。

実際のところはどっちなのかが見えないので、今回のリストラについての経営陣に対する評価は留保だ。どちらにせよ、変革の成否によって経営陣の最終評価は定まるしな。それでは、リストラ対象となり不本意な形で会社を去ることになる人はどうかといえば、申し訳ないが、あまり気の毒とは思えない。これまで書いてきた通りで、人月商売には先がないと私も何度も言ってきた。ボーっとしていれば当然こうなる。それに早期退職制度は手厚いとのことなので、もらうものをもらって、とっとと別の道を探すのも悪くない。

経営陣に対する評価は留保と書いたばかりだが、1つだけ評価っぽいことを書いておく。富士通をはじめ過去に「栄光のコンピューターメーカー」だった企業のこれまでのリストラは、不採算化したハードウエア部門を切り捨て、人月商売にリソースを集中する枠組みだった。今回のリストラがあくまでも人月商売から脱却するためのものだとして言うと、タイミングとしてはあまりに遅すぎる。だが崖から転がり落ちる前に、黒字経営の状態のときに手を打ったという意味において、ほんの少し評価してよいだろう。

はっきり言うと、富士通には多少期待している。時田改革なるものが富士通自身のDXとして、その変革が成功するかどうかで日本のIT業界の将来を占えるからだ。何せ人月商売のドンだからな。もし失敗するならば、ハイテク産業ならぬ前近代的な労働集約型産業に落ちぶれたまま、崖から転がり落ちるしかない。富士通など人月商売のITベンダーは客にシステムのモダナイゼーション(近代化)を提案しているが、あれと同じだ。人月商売のITベンダーに必要な変革はビジネスのモダナイゼーションだ。犠牲を恐れず頑張ってくれ

「冷酷非情にくびを切れ」と言っているわけじゃないぞ

もちろん崖っぷちなのは、富士通だけの話じゃないぞ。「栄光のコンピューターメーカー」から落ちぶれた他のITベンダーを含め、人月商売の全てのITベンダーに言えることだからな。自らもDXを推進し、ビジネスのモダナイゼーションを図って非近代的な人月商売から脱却しなきゃ、本当に先がない。ちなみに目指すべき近代的なビジネスとは、クラウドベースのサービスや、客のDXを支援するコンサルティングサービスなどだ。最新技術に精通した技術者による高額の技術支援サービスでもOKだ。

で、DXの本質はビジネス構造の変革なのだから、何らかの犠牲が伴うことを経営者が理解し腹をくくる必要がある。だって、人月商売といった既存のビジネスをやめてしまうか、大幅に縮小するのだからな。もともと仕事をしない人もいるし、どんなにリスキリング(学び直し)しようとしても近代的なITビジネスに対応できない人が一定数出てくるのは避けられない。日本企業全般に言えることだが、どうも経営者はその辺りが「脳内お花畑」だ。DXをやれば皆で幸せの国に行けるかのように思いたがるが、そんなことはあり得ない。

先ほども書いた通り、犠牲と言っても「冷酷非情に社員のくびを切れ」と暴言(暴論じゃなく暴言)しているわけではないぞ。業績が順調なときにDXの一環としてリストラに踏み切れば、犠牲を最小限にできる。リストラ対象者を限定できるし、退職金の割り増しも手厚くできるし、再就職支援も充実できる。にもかかわらず、「悪者」になりたくないのか黒字リストラに踏み切れない。で、崖から転がり落ち始めて、ようやくリストラに手を付ける。そうなってからでは、経営者は単なる「くび切り人」でしかない。

うーん、ようやく我に返った。ここまでの文章は「ホワイトな経営者」向けの話だな。つまり、どこの日本企業にでもいるような気弱なサラリーマン経営者に対するメッセージだ。しかし、IT業界の多重下請け構造の中には、社員である技術者を単なる商品としか思っていないブラック企業がごまんとある。いわゆる人売りベンダーというやつだ。そんなITベンダーの経営者には何を言っても無駄である。とっとと崖から転げ落ちて消えてくれと言うしかない。

そんな訳なので技術者も、所属する企業やその経営者がブラックかホワイトかを問わず、あと5年もすれば人月商売は崖から転がり落ちることを前提に、自分の将来のキャリアを真剣に考えたほうがよいぞ。特に中年になって何となく管理職をやっている人は要注意だ。ITベンダーがブラックかホワイトかを問わず、数年以内にリストラのターゲットになる恐れがある。「よーし、こうなったら会社にしがみつくぞ」といった昭和的発想で乗り切ろうとしても無理だからな。

崖から転がり落ちると言っても、ITベンダーによって落ちるタイミングにばらつきがあるだろうが、転がり始めたら一直線に奈落の底だ。「他社はともかく、うちは大丈夫」と高をくくっていては悲惨なことになるぞ。ホワイトなITベンダーにいたところで、経営が悪化すればリストラの際の手厚い支援も期待できなくなる。すずめの涙に等しい退職金のみで、売り物になるような技術やスキルもない状態で放り出される危険性があることを、よくよく考えるべし。

とにかく自分が今持っている技術やスキル、強みは何かを自覚して、そのうえでデジタルの世に必要なものは何かを見極める必要がある。そこまでしたうえで今いるITベンダーが本気で人月商売からの脱却に取り組もうとしているならば、その企てに参画してみるとよいだろう。もちろんリスキリングにも励まなければならない。もしブラックなITベンダーにいるのなら……。そりゃ考える必要はない。この極言暴論を読み終わった今から転職活動に着手しよう。悪いことは言わない。早ければ早いほどよいぞ

富士通リストラは経営者の保身か改革か、「犠牲」を恐れてDXなどできないぞ(4ページ目) | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)