===================

空港だけじゃない、地方に広がる「スモールコンセッション」

福島 隆則

三井住友トラスト基礎研究所PPP・インフラ投資調査部長

空港など大規模インフラを対象とするイメージが強いコンセッションだが、その活用分野が広がっている。

人口10万人に満たない自治体が主導するコンセッション事業も増えてきた。

例えば、

北海道石狩市では今春、再生可能エネルギーによる地産地消の電力供給事業が始まる。

滋賀県米原市や

福岡県宮若市のように、

既存の公共施設を再生し、地元企業が運営を担う事例も出てきた。

地方発の「スモールコンセッション」で地域経済を持続的に発展させる試みが相次いでいる。

人口約5万8000人の北海道石狩市は2022年1月、

コンセッション方式(公共施設等運営方式)を導入する「石狩市厚田マイクログリッドシステム運営事業」の優先交渉権者に高砂熱学工業を選定した。

同社は市と契約締結後、22年4月から運営を開始する。

同事業は市内の厚田地区に

マイクログリッド(小規模電力網)を形成し、

地産地消の新たな電力供給モデルを構築、運営するものだ。

太陽光発電設備、

水素エネルギーシステム、

蓄電池システム、

一括受変電設備、

エネルギーマネジメントシステムを活用し、

周辺にある道の駅や学校、消防署、給食センターなど複数の施設に電気を供給する。

各施設から受け取る電気料金が民間事業者の収入となる。

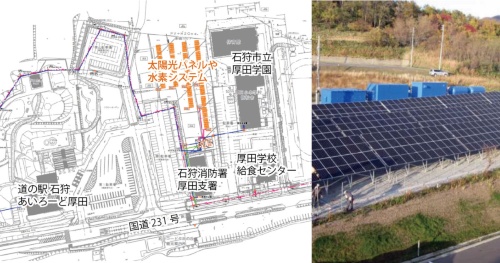

石狩市厚田マイクログリッドシステム。

平常時は太陽光パネルで発電した電気を周辺施設へ供給するとともに、

水を電気分解して水素を作り、タンクに蓄える。

非常時は太陽光発電に加え、

水素を使った燃料電池や蓄電池から放電して、周辺施設へ供給する。

写真は設置した太陽光パネル。

奥に見える青い装置が水素システムや蓄電池

(資料・写真:石狩市)

[画像のクリックで拡大表示]

マイクログリッドへのコンセッション方式の活用は日本初だ。災害に強い地域をつくるとともに、地域振興を目指す。

空港以外の重点分野では苦戦するケースも

コンセッション方式とは、利用料金を伴う公共施設を対象に、

施設の所有権は公共側が保有したまま、

運営権だけを民間事業者に設定するPFI(民間資金を活用した社会資本整備)手法だ。

民間側の自由度が高く、日本では空港を中心に導入が広がってきた。

政府は空港をはじめ、

水道、

下水道、

道路、

文教施設、

公営住宅、

クルーズ船向け旅客ターミナル、

MICE施設(国際会議場や展示場)、

公営水力発電、

工業用水道を

コンセッション事業の重点分野に指定。

それぞれに取組件数の目標を設定するなど、推進に努めてきた。

しかし、空港以外では目標達成に苦労する分野も少なくなかった。

ユニークなコンセッション事業が続々

こうしたなか、最近は冒頭の事例のように、重点分野にこだわらないユニークなコンセッション事業が増えている。さらに、こうした案件は人口10万人に満たない自治体が主導することが多い。

コンセッションには、民間事業者が長期間にわたって携われるメリットがある。

地元企業が関われば、

地方発の「スモールコンセッション」で地域経済が持続的に発展する期待も高まる。

人口約3万8000人の滋賀県米原市は

21年10月、観光・レクリエーション施設を備えた「グリーンパーク山東」と

「近江母の郷文化センター」の2施設を

対象にしたコンセッションの運営権者に、

奥伊吹観光(米原市)を代表とするコンソーシアムを選定した。

22年4月から運営を開始する。

グリーンパーク山東には、キャンプ場やアスレチックコース、テニスコート、コテージなどがある。これまで指定管理者を務めていた奥伊吹観光は、自主事業としてグランピング施設を整備。利用者数や収益の増加に貢献している(写真:奥伊吹観光)

[画像のクリックで拡大表示]

人口約2万7000人の福岡県宮若市は、

廃校となった吉川小学校跡地・校舎の利用にコンセッション方式を導入する条例を20年に制定した。

地元のIT・小売企業であるトライアルホールディングス(福岡市)からの申し出を受けての対応だ。

人工知能(AI)の研究開発施設や

農業観光振興センター、

産直レストランなどを開設する