三角だらけの緑地をコンピュテーショナルデザインで計画、ミチノテラス豊洲のホテル棟

川又 英紀

日経クロステック

三角だらけの緑地をコンピュテーショナルデザインで計画、ミチノテラス豊洲のホテル棟 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)

清水建設自身が事業者になり、約600億円を投じて整備している東京・江東の新街区「ミチノテラス豊洲」は、自社物件だけに同社の技術的なチャレンジが幾つも盛り込まれている。若手の設計者もプロジェクトに多く参加しており、2022年4月にいよいよ街区全体がオープンする見通しになった。

前回はこのコラムで、街区の中核となるオフィス棟「メブクス豊洲(MEBKS TOYOSU)」の中央を貫く巨大な吹き抜けで、「コンピュテーショナルデザイン」を利用した光のシミュレーションによる屋根形状の検証を取り上げた。担当したのは、実施した19年当時は入社3年目だった女性社員である。

コンピュテーショナルデザインで60mの「渓谷吹き抜け」実現、平均照度最大に

清水建設が東京湾岸に建てたオフィスビル「メブクス豊洲」には、屋根からロビーまで貫通する、高さ60mの渓谷のような吹き抜けがある。階下に光を届けるため、コンピュテーショナルデザインで照度を検証して完成...

2022/02/03

そして今回紹介するのも同じく当時入社3年目だった男性社員による、別のコンピュテーショナルデザイン事例だ。彼はミチノテラス豊洲の海沿いに立つホテル棟「ラビスタ東京ベイ」の水際緑地と建物の外装デザインを担当した。その成果物が、もうすぐお披露目になる。

ホテルの外構部に当たるランドスケープの設計にコンピュテーショナルデザインを用いるのは、まだそれほど多くないだろう。担当した、設計本部プロジェクト設計部の竹中祐人氏に話を聞いた。

設計本部プロジェクト設計部の竹中祐人氏。ホテル棟の水際緑地や建物の外装デザインを担当した。私は2019年以来の再会になった(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

私は竹中氏にも19年に一度、このコラムの第1回記事の取材で会っている。約2年半ぶりに再会を果たした。今回取材した22年1月時点ではまだホテル棟には立ち入ることができず、私は水際緑地を自分の足で歩けていない。それでも面白さは十分伝わってきた。

入社3年目が数万プランから方向定め「のこぎり屋根」を回避、清水建設のデジタルデザイン革命

清水建設が建築の業務プロセスを大改革している。「コンピュテーショナルデザイン」を全社導入し、設計をデジタル化する。まずは試金石として奮闘する2人の若手社員に会いに行った。

2019/09/04

1000人の設計者がコンピュテーショナルデザイン、清水建設の3Dモデル教育現場に潜入

清水建設が1000人規模で「コンピュテーショナルデザイン」を導入し始めた。それには利用するソフトの教育と支援が不可欠。巣立った人材が設計した建物が早くも竣工している。

2019/09/11

それでは水際緑地を詳しく見ていこう。場所はホテル棟の北西側。東京湾の晴海運河沿いだ。運河とホテル緑地の間には、豊洲エリアをぐるっとつなぐ「豊洲ぐるり公園」という遊歩道や憩いの場が整備される。

海側から見たホテル棟の外観イメージ。手前のホテル足元が水際緑地(資料:清水建設)

[画像のクリックで拡大表示]

水際緑地から豊洲ぐるり公園に抜ける階段もできる。この階段は、オフィス棟の地上2階にあるエントランスロビー前の通路を抜け、広場状デッキを歩いてホテル棟に入ると、そのまま真っすぐ緑地から公園まで一直線に通り抜けられるように設計されている。突き当たりの運河には新しい船着場ができ、豊洲や竹芝を船で行き来できるようになる。

豊洲に日本初の「都市型道の駅」、スマートシティー構想の都市デジタルツイン構築

清水建設は、東京都江東区で進めている開発街区に、日本初の都市型道の駅「豊洲MiCHiの駅」を整備する。「豊洲スマートシティ」構想に基づき、都市デジタルツインも構築する。

2020/04/08

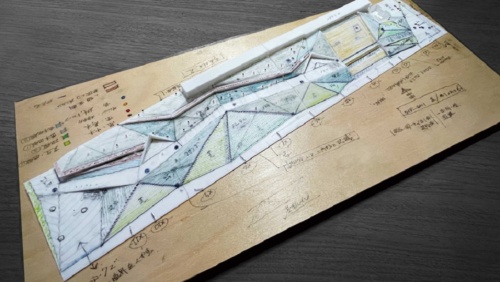

それにしてもなぜ竹中氏は、コンピュテーショナルデザインで水際緑地の形状を検証したのか。それは「街区に求められる緑化量や地盤に載る土の重さ、そして歩いて楽しい適度な傾斜や散歩道のルートを何通りも考えるため」だった。模型にすると、下の写真のようになる。緑地は決して広くないが、かなり起伏に富んだ設計になっているのが見て取れる。

水際緑地の模型。三角形の組み合わせで設計されているのが分かる(写真:清水建設)

[画像のクリックで拡大表示]

植えたい樹木によって、必要な土の量や深さ、対応できる傾斜の角度が異なる。さらに地盤の上に運び込める土の重さには制限がある。土中には配管を通す必要もあり、設備設計の計画も欠かせない。竹中氏は表面からは見えない土の中まで、コンピュテーショナルデザインで検証していた。

最終的な緑地形状に至るまで、無数のプランをコンピュテーショナルデザインで確認している。コンピューターで実施する利点は、限られた時間の中で何万通りものシミュレーションが可能なことだ。加えて、今回の場合は「三角形を組み合わせた幾何学形状の緑地をデザインするのに適していた」という理由もある。

三角形を組み合わせて水際緑地をデザインした(資料:清水建設)

[画像のクリックで拡大表示]

ランドスケープを三角形の組み合わせで設計したのは、ミチノテラス豊洲では至る所で三角形をデザインに取り入れているからだ。緑地もその1つである。

ミチノテラス豊洲は至る所で、三角形のデザインを取り入れている。写真は街区の北東にあるオフィス棟前の広場。様々な三角形が目に入る(写真:日経クロステック

独自の3Dプリンターで緑地のベンチを施工

ただし、緑地に設置したコンクリート製のベンチは三角形にこだわらなかった。むしろ、人間工学に基づく座り心地の良さを追求。そのデザインを清水建設独自の3Dプリンター(3Dコンクリートプリンティング)技術向けの繊維補強モルタル「ラクツム(LACTM)」で形にした。

緑地に設置したベンチは、清水建設独自の3Dプリンターで製作した。竹中氏が人間工学に基づく座りやすさを検証して形をデザインした(写真:清水建設)

[画像のクリックで拡大表示]

人間工学に基づいて、座り心地のいいベンチをデザインした(資料:清水建設)

[画像のクリックで拡大表示]

清水建設の3Dプリンティング技術「ラクツム」。使っている素材は繊維補強モルタル(写真:清水建設)

[画像のクリックで拡大表示]

ロボットアームで3Dプリントする(写真:清水建設)

[画像のクリックで拡大表示]

オフィス棟とホテル棟をつなぐ広場状デッキを支える4本の柱の曲線仕上げの型枠作成にも、ラクツムを利用した(写真:日経クロステック

波をイメージした外装デザインも検証

一方、ホテル棟の外装デザインは、オフィス棟とホテル棟をつなぐ広場状デッキから観察できた。外壁をよく見ると、横長の切れ込みが何本も刻まれていることが分かる。

ミチノテラス豊洲のホテル棟。外壁に横長の切れ込みがたくさん入っているのが分かる。ホテルの開業は22年4月の予定(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

運河の波をイメージした横線状の模様パターンと製作コストを、竹中氏はコンピュテーショナルデザインで検証した。季節や時間帯ごとの光の当たり方や影の出来具合で、溝が波のようにはっきり見えたり、逆にほとんど見えなくなったりする。わずかな違いではあるが、ホテルの顔つきは刻々と変わっていくのだ。

ホテル棟の外壁に刻む細かな切れ込みのパターンを、コンピューター上ならパラメーターを変えるだけで何通りも表示できる(資料:清水建設)

[画像のクリックで拡大表示]

外壁の切れ込みイメージ。運河の波を連想させる(資料:清水建設)

[画像のクリックで拡大表示]

清水建設が「デジタルゼネコン」宣言、オートデスクと豊洲で都市デジタルツイン実装

清水建設とオートデスクは「都市デジタルツイン」の実装に向けて、データプラットフォームの整備で協業する。国内で初めて、オートデスクのクラウドサービスを利用する。