湘南・房総の戸建て価格が上がった理由、ポストコロナの住宅新事情

https://diamond.jp/articles/-/247143?page=3

ダイヤモンド編集部 大根田康介:記者

Photo:y-studio/gettyimages

コロナ禍で住宅に対する価値観が大きく変化した。テレワークの普及で仕事部屋を確保できる一戸建ての人気が高まっている。そんな中、特に神奈川県の湘南エリアと千葉県の房総半島エリアの一戸建て価格が上昇した。その理由はなぜか。特集『列島明暗 都市・地方財界・名門企業』(全15回)の#14では、具体的な住宅価格のデータを基にコロナ後の住宅市場の動向を分析する。

(ダイヤモンド編集部 大根田康介)

都心から1時間弱の「ガレージハウス」

湘南の人気が高い理由

「緊急事態宣言が明けた後、神奈川県の湘南エリアの一戸建てを購入したいという問い合わせの件数が、宣言前と比べて3倍になった」――。

不動産サービスのリストグループ(神奈川県横浜市)の広報担当者は、コロナ後の住宅購入者の動向についてそう話す。特に、駐車場が広く子どもの遊び場としても使える「ガレージハウス」が人気だという。

複数の不動産会社に聞いたところ、都心・駅近の住宅が好まれる傾向に大きな変化はない。だが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一部の購入者の住宅に対する価値観が変化し、選択肢が多様化している。

都心の人家が密集している街の狭い住宅ではなく、郊外のゆったりした街の広い住宅で日常を過ごしたい――。そんな選択肢の一つが湘南エリアのガレージハウスというわけだ。

湘南エリアで住宅を購入する理由として「開放感」「海が近い」「湘南というブランド力」「通勤のしやすさ」などが挙げられている。

湘南エリアはしばしばドラマや音楽の舞台となり、知名度は抜群だ。中でも高層マンションが比較的少なく空が開けており、鵠沼海岸に近い藤沢が人気だ。東海道本線、小田急線などの鉄道を使えば、藤沢駅から1時間弱で東京駅や新宿駅まで行ける。交通の利便性だけでいえば戸塚や大船の方が優れているが、こちらは湘南に比べて街が雑多で、湘南でも辻堂や茅ケ崎までいくと利便性で劣ってしまう。

また箱根などのリゾートにも出やすい。新型コロナウイルス感染拡大の影響で県外ナンバーの車が疎まれる傾向にあるが、箱根であれば同じ神奈川県内なのでハードルが下がる。葉山や逗子まで足を延ばせばおしゃれなカフェも多く、周辺に休日のお出掛けスポットが多い。さらに電車で横浜駅まで30分ほどで行けるため、買い物にも不自由しない。

以上のような理由で湘南エリアを選ぶ人が増えた。

こうした購入層は、もともと都心ないし埼玉県の大宮エリアや千葉県の船橋市などで購入を考えていたため、予算が比較的多めにある。リストが扱う物件では、コロナ前は湘南では5000万円前後が売れ筋だったが、コロナ後は6000万円前後で探す人が増えたという。

湘南エリアの人気が高まっているという点では、分譲マンションにも変化があった。住友不動産の「シティテラス藤沢鵠沼エアーズコート・ブリーズコート」(2019年4月入居開始)はエアーズコート145戸、ブリーズコート87戸の全232戸で、価格は3LDKが4200万円台から。9割弱が契約済みだという。

これまでの契約者属性は地元の人が8割を占め、その中心が20代、30代の1次取得層と50代以上の2次取得層だった。また、コロナ前のモデルルーム見学の来場者比率は、地元の人の6割に対し県外の人は4割。ところがコロナ後、オンライン見学を導入したことなどから県外が6割となり、地元を上回った。購入契約も順調で残りわずかとなっている。

新築一戸建ての価格が上昇中

千葉と神奈川の郊外で顕著

購入者層の心境の変化は、千葉県の房総半島エリアにも表れている。

リストでは、特に南房総の海沿いエリアで高級中古住宅を探す客が急増した。問い合わせ数はコロナ前と比べて5倍になり、南房総市を筆頭に、富津市、館山市、勝浦市、いすみ市の物件でも問い合わせが増えた。

房総半島は昨年の台風の被害が大きかった地域。その様子が連日テレビで放送されていたため、コロナ前は房総半島エリアの問い合わせは皆無だった。だが、東京湾アクアラインを利用すれば都心にも出やすいため、コロナ後は都心と田舎の2拠点での生活を考えるような富裕層の間で注目された。

リストに問い合わせてくる客からは、コロナの感染が落ち着くまでの避難用として購入し、その後は従業員の保養施設として使いたいという要望が増えた。そのため物件価格は1億円を超える。移住とまではいえないが、湘南のようなおしゃれな人気スポットよりも、同じ海に近い場所ならプライベート感のある静かな土地を好む。そんな富裕層が房総半島エリアを選択している

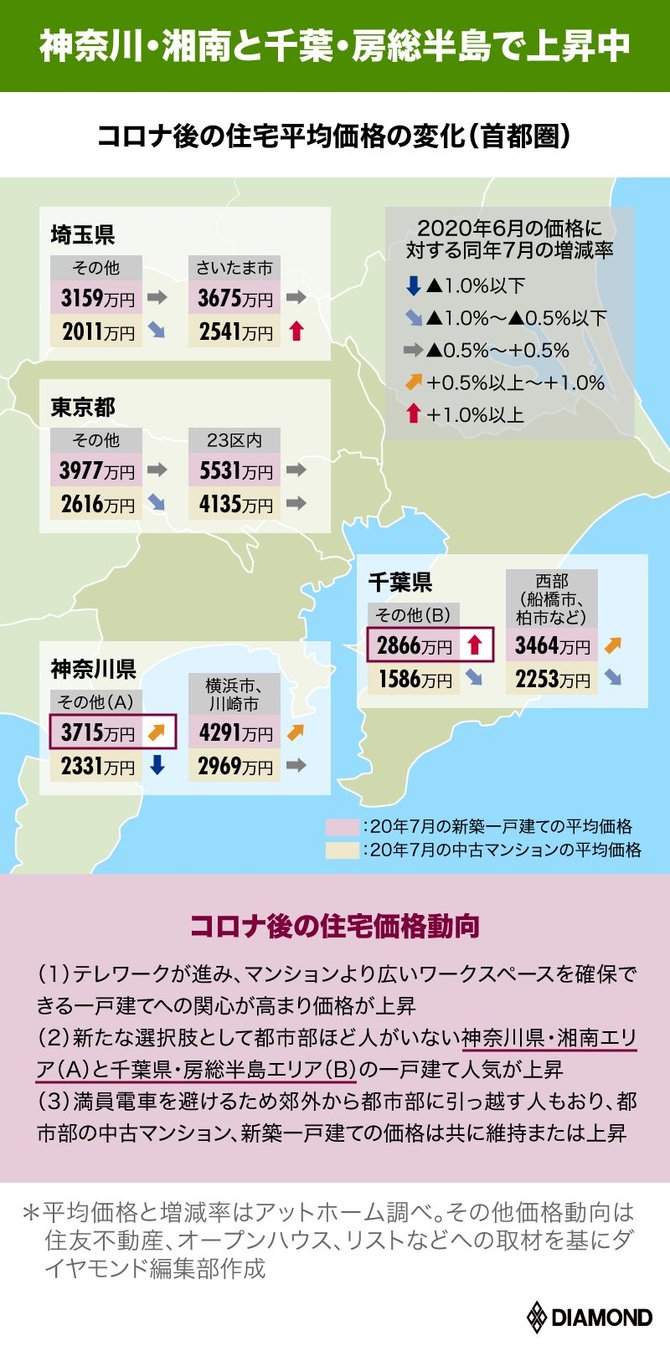

高級一戸建てだけではなく、一般的な一戸建てでも房総半島エリアの人気が高まっている。その様子が物件の価格動向からもうかがえる。不動産情報大手のアットホームが8月、下図のような、住宅の平均価格動向のマップを発表した。

特に千葉県と神奈川県を見ると、中古マンションの平均価格が下落しているのとは対照的に、新築一戸建ての平均価格が上昇しているのが分かる。

7月時点における東京23区の新築一戸建ての

平均価格は5531万円、

その他のエリアでも

平均価格は3977万円だ。

一方で、千葉県西部(柏市、松戸市、流山市、我孫子市、市川市、浦安市、習志野市、船橋市)の新築一戸建ての

平均価格は3464万円で、

前月比0.8%増と2カ月連続で上昇した。

2000万円台、3000万円台が全体の70%超を占めている。

西部を除くその他のエリアの

平均価格は2866万円で、

前月比1.5%増と5カ月連続で上昇。

2017年1月(2600万円)以降の最高額を更新し続けている。

また神奈川県では、横浜市と川崎市の新築一戸建ての平均価格が4291万円で

前月比0.5%増と上昇。3000万円台、4000万円台の物件が全体の80%近くを占めている。

その他のエリアの

平均価格は3715万円で、

前月比0.7%増と3カ月連続で上昇。3000万円台の物件が最も多く、全体の40%超を占めている。

東京都ほど価格が高くなく、同じ予算の物件なら1部屋増やせるという点が神奈川県湘南エリアと千葉県房総半島エリアの人気を後押しした。それが結果として、両エリアの新築一戸建ての平均価格を押し上げているとみられる。

一方で、満員電車を避けるため郊外から都市部に引っ越す人もおり、都市部の中古マンション、新築一戸建ての価格は共に維持ないし上昇している。

一戸建てが好調のオープンハウス

2~3駅エリアを延ばす傾向も

湘南エリアや房総半島エリアがコロナ後に注目を浴びるようになったのは、住宅への価値観の変化がある。テレワークが普及するにつれて自宅にいる時間が長くなり、特に手狭な賃貸マンションではさまざまな問題が浮き彫りとなった。

例えば騒音問題。ドアの開閉音、スピーカーやテレビの音声、話し声など、会社にいれば普段は気にならないような音に関する相談が管理会社に多数寄せられるようになった。また夫婦共働きなら、これまでは広めの1LDKでもよかったが、自宅で仕事をするようになったときにお互いの仕事部屋を確保できない。こうしたテレワークならではの問題が表面化してきた。

そのため、コロナ禍を機に賃貸住宅から分譲住宅に住み替えを検討する人が増えた。分譲住宅大手のオープンハウスでは、「コロナ後のマーケットは好調で、当社への問い合わせ件数は前年同時期と比べて80%増となった」(同社執行役員の矢頭肇氏)。

一戸建て販売の先行指標となる仲介契約件数は、コロナ禍直後の4月は前年同月比で39.1%減だったが、5月は同43.0%増、6月は同52.3%増、7月は同55.5%増と好調だ。

同社の購入者層はもともと約8割が賃貸物件からの住み替えで、そのうち7割が1LDKに住んでいる若い夫婦だ。共働き世帯も多いため、大半は通勤などを考慮して今住んでいるエリア付近で検討する。

だが、コロナ後は「駅近から郊外への流れは限定的にせよ、検討エリアを2~3駅分ほど広げる人が増えた」(矢頭氏)。同じ予算なら2~3駅ずらして土地が安い場所で、1部屋増やした物件を選び、仕事部屋を確保したいという理由だ。

具体的には、もともと東京都の世田谷区、大田区、品川区辺りに住んでいた人が、多摩川を渡り神奈川県の川崎市、横浜市まで検討エリアを延ばしている。

東京以外の出身で、今住んでいる場所に執着がないような人たちがエリアを広げる傾向にあるという。

果たして湘南エリアと房総半島エリアの再評価、エリアの拡大が一過性のものなのか、それともマーケットの大きな転換点となるのか。もう少し時間をかけて検証していく必要がある。

Key Visual by Noriyo Shinoda, Graphic:SHIKI DESIGN OFFICE