東京ドーム、換気量5割増や感染者追跡で世界トップの「清潔・安全」目指す

山本 恵久

日経クロステック/日経アーキテクチュア

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00110/00186/?n_cid=nbpnxt_mled_km

読売新聞グループ本社、読売巨人軍、東京ドームの3社は2020年7月20日、読売巨人軍の本拠地である「東京ドーム」(東京都文京区)における新型コロナウイルス感染予防対策などの今後の展開を発表した。

7月28日から開始を予定する「有観客試合」に向け、換気能力向上などのハード、および感染者との接触を通知する「コロナ追跡」システムなどのソフト両面から、新たに進める取り組みを説明した。「世界トップレベルの清潔・安全・快適なスタジアム」を目指すとしている。総額100億円規模の設備投資を見込む。

読売巨人軍代表取締役社長の今村司氏、読売新聞グループ本社代表取締役社長兼読売巨人軍取締役オーナーの山口寿一氏、東京ドーム代表取締役社長執行役員の長岡勤氏、聖マリアンナ医科大学感染症センター長の国島広之氏の4人(写真左より)が会見に臨んだ。感染症や労働衛生分野の専門家として国島氏の他、労働安全衛生総合研究所統括研究員の吉川徹氏が参画。また、空気清浄や換気の面ではダイキン工業がプロジェクトに関わっている(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

東京ドームは、日本初の全天候型多目的スタジアムとして1988年3月に開業。野球以外に、コンサートや展示会など通年で多様なイベントを開催してきた。現在の収容人数は最大約5万5000人、野球の試合開催時は約4万6000人。設計は日建設計、竹中工務店、施工は竹中工務店が手掛けた。膜屋根を浮揚させた状態を保つため、加圧送風機によってドーム内の気圧を屋外よりもわずかに高める設備システムを当初から備えているのが特徴だ。

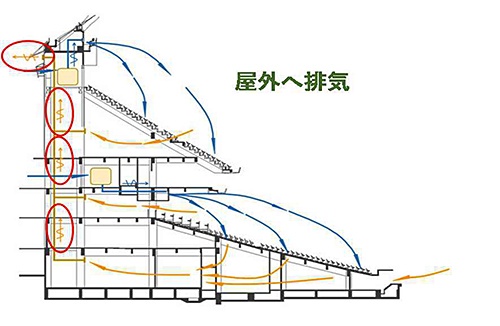

今回、まず第一に、余力のあった加圧送風システムを活用し、換気能力の増強を図る。

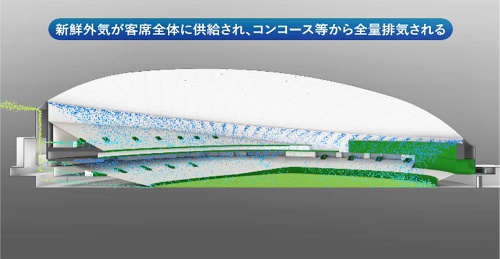

加圧送風システムを活用する換気のイメージ。稼働させる加圧送風機の台数を1.5倍にして、換気量を5割増強する。既存設備で対応できるため、7月28日から運用開始する(資料:東京ドーム)

[画像のクリックで拡大表示]

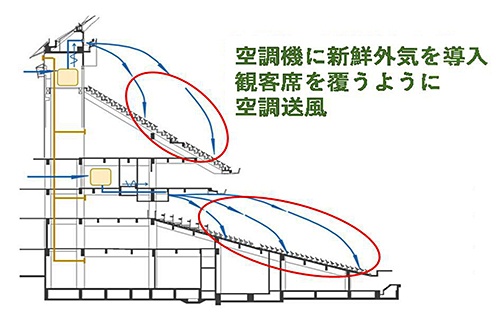

新鮮外気を導入し、観客席に向けて緩やかに風を送る(資料:東京ドーム)

[画像のクリックで拡大表示]

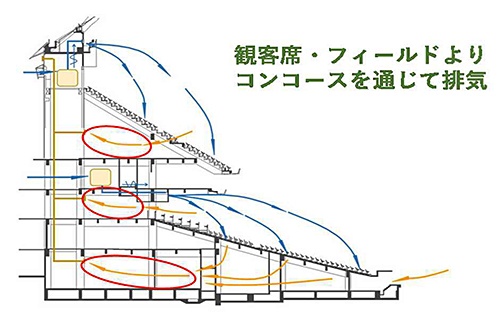

観客席の下部などにある既存の排気ルートよりコンコース側に排出する(資料:東京ドーム)

[画像のクリックで拡大表示]

外壁側上部から屋外に全量を排出する(資料:東京ドーム)

[画像のクリックで拡大表示]

加圧送風機に関しては、冬季の積雪時や、火災避難の際の全扉開放による減圧時にも膜が降下しないよう、余裕のある36台を備えている。通常の試合開催時は12台程度の稼働で間に合っていたものを18台の稼働に増やし、現状の毎時の給気量約120万m3を、1.5倍の180万m3にまで高める。

送風した空気は滞留させず、観客席の下部などにある既存の排気ルートから場外に排出。来場者の利用する1・2階エリア、バルコニー席、およびグラウンドレベルにおける換気量がアップし、観客席付近の空気は1時間当たり3.7回換気される計算になる。

スタジアム内。給気口が観客席上方に並んでいる。換気量のアップなどによっても室温を快適に保てるよう、来季には冷房能力増強工事を実施する(写真:東京ドーム)

[画像のクリックで拡大表示]

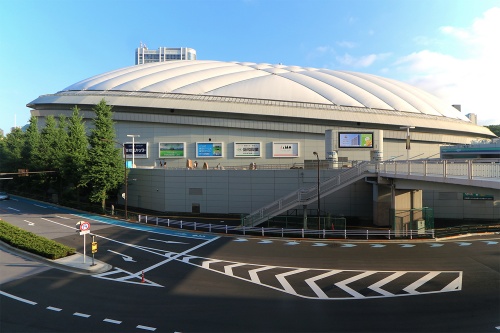

東京ドーム外観(撮影は対策発表日とは異なる)。低ライズケーブル補強空気膜構造を採用、四フッ化エチレン樹脂コーティングガラス繊維布(PTFE膜)を張っている。いわゆる「東京ドーム1個分」といわれる建築面積は4万6755m2、グラウンド面からのドームの高さは約61.7m、気積は約124万m3(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

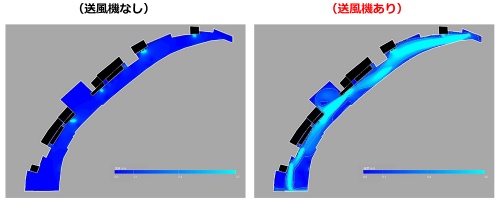

また、空調を停滞させずに換気を促すために、コンコースに大型の送風機30台を設置。来場者が気流を感じることによる快適性の向上にも機能させる。さらに、大量人員の退場時や避難時などに特別に使用する場内16カ所の「バランス扉」の一部を、一斉換気のために定期的に開放する措置も講じる(通常は加圧コントロールのために回転扉を使用する)。

コンコースに、指向性が高く、かつ低騒音の搬送ファン(大型送風機)を設置する。写真は既に設置済みの4階の様子(写真:東京ドーム)

[画像のクリックで拡大表示]

搬送ファンによる送風のイメージ(資料:東京ドーム)

[画像のクリックで拡大表示]

コンコースに搬送ファンを設置した場合の空気の流れのシミュレーション。青色が鮮やかになっている部分で、空気の流れのスピードが向上している。空気をかき混ぜずに、排気される場所に向けて的確に移動させる(資料:東京ドーム)

[画像のクリックで拡大表示]

ニューノーマルのスタジアムとして、世界の先駆けとなる対策を

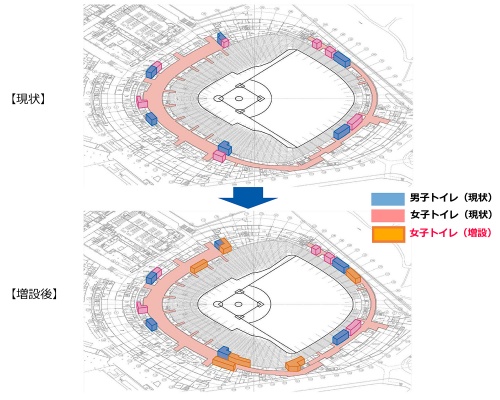

空調以外では、スタジアム2階から1階に落ちる飛沫をガードする庇(ひさし)の設置、トイレ増設やコンコース拡張などによる混雑緩和、紫外線殺菌照射装置の導入など列挙された施策は多岐にわたる。来季以降に実施する対策も含まれる。

2階スタンドの観客からの飛沫が1階に落ちないよう、2階スタンド最前部に庇を設置する。視界を妨げない透過性のある素材を用い、7月27日までに設置する予定(画像は設置イメージ)(写真:東京ドーム)

[画像のクリックで拡大表示]

今季から来季の対策として、トイレの行列解消や混雑緩和のために、女子トイレを現在の1.6倍の313穴、洗面台を3倍の220台に増設する(資料:東京ドーム)

[画像のクリックで拡大表示]

来季の対策として、1階コンコースのスペース拡張を予定。余裕を生み出すために2カ所の喫煙ブースの撤去、および立ち見エリアの改修を行う他、トイレや売店の利用者の流れを誘導して「密」を避ける工夫も実施する。デジタルサイネージや3D(3次元)センサーなどによる人流制御も視野に入れている(資料:東京ドーム)

[画像のクリックで拡大表示]

既に完了した対策として、紫外線殺菌照射装置を導入(写真上方の壁面が設置例)。選手ロッカー、監督・コーチ室などの選手エリアの他、パーティールーム全室などに合計68台を設置している(写真:東京ドーム)

[画像のクリックで拡大表示]

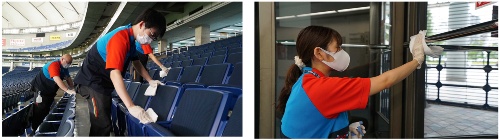

清掃作業を消毒作業に転換。試合終了後には、東京ドーム内のトイレ、客席や階段などの手すり、約4万3000席に及ぶ全客席の消毒作業を実施。約60人のスタッフが10~12時間を費やす作業となる(写真:東京ドーム)

[画像のクリックで拡大表示]

集客施設で見かける機会の増えた検温用のサーモグラフィーに関しては、観客用の全12ゲート、VIP用のゲート、関係者入り口などに56台を設置。フェイスシールドとマスクを着用した検温スタッフを配備する。

スタジアム利用時には、全ゲートでサーモグラフィーによる検温を実施する(写真:東京ドーム)

[画像のクリックで拡大表示]

東京ドームシティのインフォメーションセンター。各所の掲示板、デジタルサイネージなどで新型コロナウイルス感染拡大防止への協力を呼び掛けている(撮影は対策発表日とは異なる)(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

東京ドーム外観(撮影は対策発表日とは異なる)(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

感染対策に関するアドバイザーとして参画する聖マリアンナ医科大学感染症センター長の国島広之氏は、こう語る。

「東京ドームにおいて、ウイルス伝播(でんぱ)や感染のクラスター(集団)発生のリスクは基本的に高くないと考えている。現状でも国の指針の約10倍の換気量を確保している。しかし、ドーム型球場おける感染対策の指針は、国内外ともにまだ十分には固まっていない。ニューノーマルのスタジアムとして、世界の先駆けとなる対策をどのように発信していけるか。新型コロナウイルスに限定せず、ユニバーサルな感染対策の考え方を関係者と一緒につくっていきたい」

熱狂声援型から快適体感型に、観戦形式も変わる

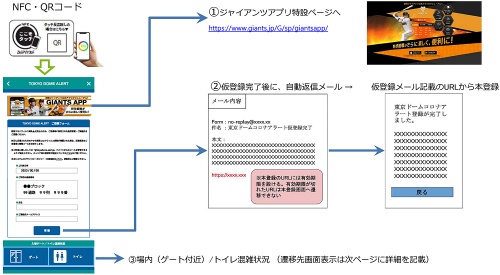

ソフト面では、スマートフォン用のアプリを開発し、ゲート付近やトイレの混雑状況を確認できるサービスを提供。同アプリを「コロナ追跡」のシステムとしても機能させる。観客は、ICタグかQRコードを読み込んで当日の自身の座席を登録できる。保健所などからの感染者情報が入った場合、近くに居た観客に注意喚起メールが送られる仕組みとなっている。7月28日から運用開始する。

スマートフォン用のアプリ「TOKYO DOME ALERT(東京ドームアラート)」により、独自の「コロナ追跡」システムを導入する。万が一、観戦後になって感染者が判明した場合、近くの座席の利用者に通知する(資料:東京ドーム)

[画像のクリックで拡大表示]

スマートフォンのアプリ「TOKYO DOME ALERT」による混雑状況確認システムの説明図(資料:東京ドーム)

[画像のクリックで拡大表示]

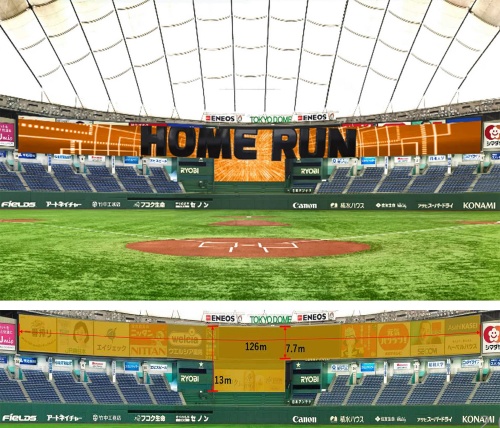

新型コロナウイルス対策以外に、全館のデジタル化も促進。2段階の工事でメインビジョンを現行面積の約3.6倍に拡大する改修を進める他、2022年シーズンより東京ドームの巨人戦で完全キャッシュレス化を導入する。後者は3カ年計画で、21年には生体認証決済の実証実験も予定する。

メインビジョンの改修イメージ。2023年プロ野球開幕に向けて実施する第2期工事が完了すると、横幅が現在の34mから126mにまで拡大される。全体面積1073m2となって、単体では国内最大の超大型ビジョンに生まれ変わる(資料:東京ドーム)

[画像のクリックで拡大表示]

コロナ禍の影響により、プロ野球の2020年シーズンは当初予定から約3カ月遅れて6月19日に開幕。セ、パ両リーグの公式戦を無観客でスタートした後、7月10日より各球場5000人を上限として有観客による開催を始めている。東京ドームでの一軍公式戦は、7月20日までに無観客で12試合を消化。7月28日〜31日の4試合でようやく、有観客の試合を実施できる予定だ。

会見時の様子。読売巨人軍代表取締役社長の今村司氏(写真:日経クロステック)

[画像のクリックで拡大表示]

「有観客の試合を開始し、ファンの皆さんが身近にいてくれるありがたみを改めて痛感したと選手が語っている。エンターテインメントというのは、安心してそこに行けなければ楽しめない。これからは熱狂声援型から快適体感型に、観戦形式も変わってくると思う。大改修は、ファンの皆さんの安心・安全を守るためのものだ」と、読売巨人軍代表取締役社長の今村司氏は対策プロジェクトに対する意気込みを語った。