球磨川が、

日本一(くらい)

=================================

国道や肥薩線が寸断、球磨川の破壊力に戦/慄

安藤 剛

日経クロステック/日経コンストラクション/

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01360/00020/?n_cid=nbpnxt_mled_km

水面に投げ出された第二球磨川橋梁

下流に行くほど激しい道路の損傷

熊本豪雨で流失した道路橋の多くは1980年代以前の鋼桁

日経クロステック/日経コンストラクション

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01360/00019/?n_cid=nbpnxt_mled_km

7月3日からの大雨の影響で流失した球磨川に架かる道路橋の大半は、1980年代以前に完成した鋼製のトラスやランガーの形式であることが日経クロステックの調査で分かった。

残された桁に流木が絡まっているなど、流量を増した河川の水圧をもろに受けたと思われる。

一方、90年代以降に造られたり堤防の上を交差したりする橋は流失を免れた。

流された道路橋は、球磨川の本川に架かる10橋と支川の4橋だ。本川の橋の多くは、球磨川と並走する国道219号と県道や市道とを結んでいた。鉄道橋でも3橋が流失している。

本川では、約50kmの区間で橋の流失が相次いだ。流された10橋のうち3橋が80年代に建設され、それ以外は全て60年代以前に完成している。加えて、10橋のうち7橋が鋼製のランガーやトラスといった形式で、比較的軽い上部工だった。

下流側から見ていくと例えば、八代市にある県道17号の鋼トラスの坂本橋は54年に完成した。全長は122mで、河川中央に橋脚が立つ。堤防の天端とほぼ同じ高さに架かる桁が、水流による側圧や流木の衝突などによって流されたとみられる。

河川をまたぐ橋は一般に、水流の影響を受けないように計画高水位よりも高い位置に桁を設ける。しかし、坂本橋の2kmほど下流にある横石観測所では、7月4日正午の水位が計画高水位を1.66m超過して12.18mを記録した。

坂本橋の約6km上流に架かる鎌瀬橋も流失した。55年に完成した長さ113mの鋼ローゼ形式だ。ここでも約800m下流で溢水(いっすい)が生じるなど、高い水位となっていた

桁より先に橋脚が損傷する場合も

一方、坂本橋と鎌瀬橋の間に架かる葉木橋は流失を免れた。鋼ランガー形式で、78年に建設された。球磨川沿いを走る国道219号の上で立体交差して桁が堤防より高く、水流の影響をあまり受けなかったようだ。

さらに上流側に目を移すと、97年に完成した比較的新しい鋼箱桁形式の球磨橋(球磨村)も流されなかった。同橋の3kmほど上流にある渡観測所では、7月4日午前7時に計画高水位より1.22m高い12.55mの水位を記録した後、欠測が続いている。

球磨村の上流に位置する人吉市では、2009年に完成したプレストレスト・コンクリート桁の紅取橋が無事だった。100mほど下流では堤防が決壊している。紅取橋のようなコンクリート製の桁は一般に、鋼桁に比べて重く洪水時に流されにくい。

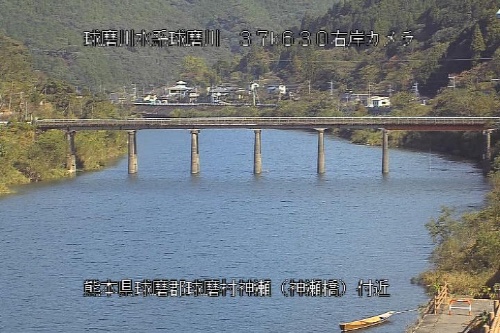

ただし、同じコンクリート桁でも古い建設年次の橋は流失している。球磨村にある1934年に完成した神瀬橋は鉄筋コンクリート(RC)桁だったが、流されてしまった。7本の橋脚のうち2本を失っているのが確認できる。

河川カメラに写っていた流失前の神瀬橋(写真:八代河川国道事務所)

[画像のクリックで拡大表示]

九州地方整備局が7月5日にヘリコプターから撮影した神瀬橋。7本あった橋脚のうち、2本が流出したとみられる(写真:国土交通省九州地方整備局)

[画像のクリックで拡大表示]

一連の流失では、先に橋台や橋脚が損傷して落橋し、その後に桁が流された可能性もある。例えば、19年10月の東日本台風(台風19号)で落橋した長野県・千曲川に架かる鉄道トラス橋の事例が記憶に新しい。橋台と一体化した堤防が水流でえぐり取られ、支えを失った桁が河川に突っ伏した。

(関連記事:橋の被害が相次いだ千曲川、激流で背面土が崩壊)

さらに、増水によって水流の乱れなどが生じると、基礎の洗掘が急速に進んで橋脚が倒れたり傾いたりするケースがある。台風19号では、建設年代が古く鉄筋量が現行の基準に比べて少ない橋脚で、水流によって橋脚が折れたとみられる事例もあった。

(関連記事:増水で鉄道橋流される、堤防決壊が相次いだ久慈川と那珂川)

特に、旧河道や蛇行した水衝部などに造られた橋脚や橋台は水流の影響を受けやすい。 流失の原因を突き止め、今後の対策に生かす必要がある