過去3日の間、

熊本南部、

そして、

今日から、向こう1週間、

九州全体、

日本各地。

大変でしょうが、

皆様、十分に、気を付けてください。

避難地(場所)での、コロナ対策も、お忘れずに!

l

l

l

l

過去7千年の歴史に置いて、

領地を収めるトップの人間にとって、

日本の歴史では、

結構フラットなヨーロッパなどとは、

(オランダだけは、違った意味での歴史があります。ヴェニスもそうですが)

相違して、

大変な歴史ですが、

l

l

l

l

LA(ロサンジェルス郡)では、最近では減りましたが、

過去、特に、40~50年、マリブ地域の、

崖っぷちの家屋は、

毎年、毎年、数回も、

土砂崩れ、がけ崩れ、

それによる「唯一の一本道の、”PCH"ハイウェイ」

の、不通。

毎年、毎年、繰り返されて、

人々は、そんな場所や、

そんな地域に住んでいるから、

いけないんだ!

と、いう声も、たくさんありました。

形は、違いますが、

日本の扇状地域に住む、家屋の住民以上に、

しょっちゅう、あります(ありました)

l

l

l

l

l

それら、全ての被害から守るために、色々な土木などの対策が考えられますが、

数が少ないのなら、

それら、数軒、

数10件を、

すべて、”援助”も含め、

一生、安全そうな地域に、引越しをしてもらった方が、

公共の予算としては、理屈に合った方法かもしれません。

対策費の予算が、

まあまあの適度な金額だったら、

それなりの予防対策で済みますが、

それらは、

すべて、治水の科学

と、

予算の問題です。

もし、扇状地域で、がけ崩れも起きそうな場所で、

該当する家屋が5軒だけで、

しかし、それらの土砂崩れ防止や、

治水工事や

小規模ダム建設費用が、

50億円なら、

1億円を、その5軒に、援助して、

引越しをしてもらった方が、

45億円の、節約になります。

(まあここでは、ビジネスや、農家なら田畑を、計算に入れない場合ですがーーーー????)

治水方法には、

ありとあらゆる方法が、ありますが、

学者、専門家たちと、

議論をかわせながら、

来年からは、

あるいは、近い将来からは、

2度とこんなことがないように、

日本全国、津々浦々、

日本国民全員が、

安全に、

暮らせていけるような、国土にするべきです。

毎年毎年、

そのたび、そのたびごとの、繰り返され、

臨時の

暫定の

ちゃちな、

応急処置、

ばんそうこうの様な処置では、

意味がありません。

半永久的、

”恒久”な安全・防御対策を構築する必要があります。

===============================

治水(ちすい)とは、

洪水・高潮などの水害や、地すべり・土石流・急傾斜地崩壊などの土砂災害から人間の生命・財産・生活を防御するために行う事業を指し、具体的には、堤防・護岸・ダム・放水路・遊水池などの整備や、河川流路の付け替え、河道浚渫による流量確保、氾濫原における人間活動の制限、などが含まれる。

水は人間生活にとって不可欠な資源であると同時に、水害や土砂災害などの危険ももたらす。水の持つ危険性を制御しようとする試みが治水であるが、一方で水を資源として使用するための制御、すなわち利水も必要となってくる。水の制御に取り組むという点において、治水は利水との共通性を持ち、両者に不可分の関係が生じるのである。そのため、広義の治水には、利水をも含むことがある。

治水に当たる英語はflood controlであるが、これは単に洪水調節のみを意味する。日本語における治水は、洪水調節のほか、土砂災害を防ぐ砂防や山地の森林を保安する治山をも含む、意味範囲の広い用語である。

いかなる治水対策を講じたとしても、全ての水災害を防ぐことは不可能である。どの水準の水災害までを防御するか、換言すれば、どの水準の水災害までを許容するかが、治水対策を行う上での立脚点となる。

日本

日本の治水は、次に挙げる理由により多大な困難性を有している。まず、日本列島が3-5枚の大陸プレートが複雑に衝突し合うその上に立地していること。ゆえに急峻な地形が多く、安定した地質帯が存在せず、国土は脆く不安定な地質に占められている。さらに台風・モンスーン地帯に当たるため、河川や崩壊による侵食が著しい。また、河況係数(=多水期の河川流量/渇水期の河川流量)が非常に大きく(ヨーロッパ河川の概ね10倍以上)、出水期に洪水が発生しやすい。日本では人間活動・生活の大部分が沖積平野上で営まれているが、元来沖積平野は河川洪水の氾濫原であり、洪水被害を受けて当然の地域なので治水が非常に難しい。また比較的安定している洪積台地も農地や住宅地などの拡大・開発が進んだため、土砂災害が発生する確率が増大している。そのため、日本では水害や土砂災害による被害を非常に受けやすい地理的条件が生まれており、ここに日本における治水の特殊性・困難性がある。

治水構造物・事業の主要例[編集]

#治水対策の3方針で上述したように、治水対策は構造物の建設(治水容量の増大)のみならず、被害ポテンシャルの軽減も不可欠である。以下、治水対策として実施される主な構造物・事業を概観するが、以下に示すものだけが治水対策の全てでないことに注意しておく必要がある。

- 河川改修

- 河川改修は広い意味範囲を持つ用語である。堤防の建設などのほか、河床に堆積した土砂を除去することや河道の拡張も河川改修に含まれる。河川改修は必ず下流から上流に向かって実施される。上流部の流下能力が下流部のそれを上回ると、河川全域で洪水が発生する危険性が増すからである。

- ダム

- ダムは、洪水調節を行う上で非常に効果的な構造物である。ダムに貯水しうる流量(容量)は大きいので、多量の洪水調節量を負担させることができる。建設にかかる経済的・時間的コストがかなり大きいこと、ダム下流の水量が低下すること、自然環境へ与える影響が小さくないこと、などの問題点も抱えている。

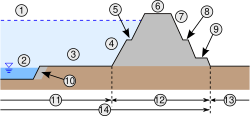

堤防の構造(断面図、詳細は堤防を参照)

- 堤防

- 河川の流水が人間の生活・活動範囲へ流出するのを最前線で防御しているのが堤防である。堤防も、洪水流による越水や洗掘で破壊されたり、堤防地下を流れる浸透流によって漏水破壊されることがしばしばある。堤防の破壊を防ぐため、堤防護岸・裏法面の補強のほか、水制を設けて洪水流による堤防浸食を防止したり、大河川では数百メートルの幅を持ち洪水時にも破堤することのない高規格堤防(スーパー堤防)を築くなどの方策がとられている。詳細は堤防を参照。

- 放水路

- 既存の河道では、氾濫を起こさずに洪水流を流下させることが困難・不可能な場合、放水路が設置されることとなる。放水路は洪水流のバイパスと呼ぶべきもので、一般的には、広い河床を持つ直線的な流路として建設される。

詳細は「放水路」を参照

。 - 捷水路(しょうすいろ)

- 河川の屈曲部では河水が円滑に流下せず滞留しがちとなり、洪水の一因となることがある。屈曲部を短絡し、なるべく直線的に設けられた新河道を捷水路という。捷水路は、河道の流下能力を増加させる機能を持つ。

渡良瀬遊水池のランドサット画像

- 遊水池

- 遊水池の持つ機能は、ダムと同じく洪水調整量を負担することである。多くの場合、遊水池に面する河川堤防は他より低く建設され、洪水時には堤防を越えた河水が遊水池に流入する。下流の洪水流が十分流下しきった時点で、遊水池に貯留した河水が河川に戻されることとなる。遊水池の中には、平時は水田や公園等として使用されるが、洪水時には遊水池となるよう設定されたものもある。これを特に遊水地と呼ぶこともある。

詳細は「遊水池」を参照

- 氾濫原の復元

- かつて氾濫原だったが、農地や住宅地などとして人間生活・活動に使用されている土地を再び氾濫原へ復元する事業は、主にヨーロッパ・アメリカ合衆国で盛んに実施されている。氾濫原は、ダムや遊水池と同様に洪水流を収容する能力を持っている。また氾濫原は、豊かな自然環境を保つことのできる場所でもあり、環境保全の観点から見ても、氾濫原の復元は望ましいことと言える。沖積平野の多い東アジアでは、氾濫原の復元を行うことは様々な自然条件的な困難を伴うため、あまり導入は進んでいない。

- 砂防・治山

- 治水を効果的に進めていくには、河川の上流域における土砂の動きを適切に管理する必要がある。主に土砂災害を防ぐために行われるのが砂防事業であり、森林保全を通じて土砂管理しようとするのが治山事業である。治水・砂防・治山は相互に影響を及ぼし合うので、互いに密接な連携を持ちながら遂行されていかなければならない。

- 水防

- 住民が自主的に洪水被害を軽減するために行う活動を水防という。具体的には、洪水警報が発令されたときに地域へ呼びかける、破堤しそうな箇所がないか警戒にあたる、破堤しそうな箇所があれば水防工法を用いて応急処置を行う、などの活動を実施する。水害を防ぐ上で非常に重要な活動であるが、例えば日本では、住民意識の変化に伴い行政を頼る傾向が強くなり、自ら守ることに立脚する水防意識が次第に弱まっていることが治水研究者などから指摘されている。

- 治水地図

- 治水を目的とした地図には、治水地形分類図やハザードマップなどがある。治水地形分類図は、日本において1976年 - 1978年に治水対策を進める上の基礎資料として作成された。ハザードマップは、水害時の被害予想をわかりやすく図示した災害地図をいう。被害ポテンシャルを軽減する効果が高い。住民への情報周知とあわせて、住民の水防意識を高める上で有効な手段である。詳細は治水地形分類図、ハザードマップを参照。この他、治水大国といえる日本では、近世期に作成された治水図と呼ばれる歴史的な地図が多数作られている。

- 洪水保険

- 洪水による人命・財産のリスクを軽減させる方策の一つが洪水保険である。洪水保険が特に発達しているのがアメリカ合衆国で、連邦政府が運営する全米洪水保険制度が存在している。アメリカを含め、各国で民間の洪水保険があるが、掛け金が著しく高額なため加入率は低率にとどまっている。

- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BB%E6%B0%B4#:~:text=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%B2%BB%E6%B0%B4%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2,%E4%B8%96%E7%B4%80%E4%B8%AD%E6%9C%9F%EF%BC%89%E3%81%AB%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82