MC-3+USB」「REF10」のグレードアッププランを提案

Roon対応で使いこなしの幅が広がる!MUTECのクロックシリーズを検証

また、REF10は、10MHzマスタークロックジェネレーターとして、10MHz入力を持つ多彩な機器へのクロック供給が可能。MC-3+USBが新たにRoon Testedとして正式対応したことを踏まえ、RoonならびにNucleusと組み合わせたグレードアッププランを提案する。

■プロ用途でも培われた高度なクロック技術を投入

MUTECは30年前にドイツで設立されたデジタル・プロセッサーのメーカー。独自の技術を基にしたマスタークロックジェネレーターなどを手掛け、放送局やレコーディングスタジオなど、プロフェッショナル用途で高い評価を受けているという。また、MUTECのラインアップにはコンシューマー・オーディオでも使用可能な製品も含まれており、同社製品を家庭での音楽再生でも活用することができる。そこで、今回はラインアップの中から「MC-3+USB」と「REF10」を取り上げ、その効果を検証する。

ワードクロックジェネレーター&DDコンバーター「MC-3+USB」¥OPEN(予想実売価格148,000円前後)

10MHzマスタークロックジェネレーター「REF10」¥OPEN(予想実売価格375,000円前後)

MC-3+USBは「USBオーディオ・マスタークロックジェネレーター」と紹介されているが、要は「マスタークロックの入出力とリクロック機能を持ったUSB-DDC」と理解すればいい。まさにプロ用途を意識させる多機能と多入出力を持ち、独自の「1Gクロックテクノロジー」による低ジッター・低位相ノイズが実現されている。クロック入力を持たないDACでも、本機を介してクロックの恩恵を受けられる点は注目に値する。ガルバニック絶縁によるUSBアイソレーターとしても機能し、PCや各種ミュージックサーバーなど、USB出力を持つトランスポートと組み合わせることで音質向上が期待できる。

手前のMENU、SELECTスイッチを押すことで機能の切り換えが可能。内部のクロックを使う場合はMODEを「INTERN」に、10MHzクロックなど外部から供給する場合は「EXTERN」にセットする。内部のリクロック機能を追加したい場合は合わせて「RE-CLK」をセットする

REF10はコンパクトなサイズの10M㎐マスタークロック。本機の大きな特徴は、50Ωで2系統、75Ωで6系統というクロック複数同時出力が可能なこと。昨今のファイル再生関連機器において、DACをはじめとしてクロック入力が可能な製品は数多い。それを考えれば、一台で複数の機器に高品位なクロックを供給できるREF10の存在意義は大きい。ドイツ国内のハンドメイドで業界最高水準のOCXOの採用、超低ノイズのデュアルリニア電源の搭載など、純粋なオーディオ用クロックとして充実した仕様を備える。

さて、冒頭でも書いたようにMUTECはプロの現場で磨き抜かれてきたブランドという認識を持っているのだが、聞くところによればコンシューマー・オーディオも同様に大切にしているとのこと。実際、MUTECの姿勢を示すかのように、MC-3+USBは「Roon Tested」認証を取得している。Roonとの組み合わせで確実な動作が保証されていることは素直に喜ばしい。

今年4月にMC-3+USBが「Roon Tested Device」となったことが発表され、Roonと組み合わせても確実に再生できることが保証された

■物足りない部分を補いつつ再生音の次元を高める

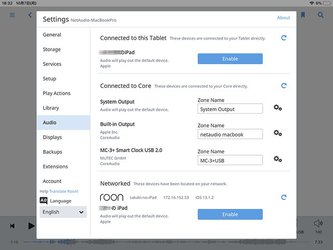

今回はMC-3+USBがRoon Testedとなったことを踏まえ、(1)ノートPC(Mac+Roon)とUSB-DACの間に使用、(2)純正Roon ServerであるNucleusとUSB-DACの間に使用、それぞれにさらにREF10を追加する

というパターンで試聴を行った。また、(3)エソテリックのSACDプレーヤーK-05XsにREF10を組み合わせ、クロック単体での効果を検証した。USB-DACにはマイテックのBrooklyn Bridgeを用いた。

MC-3+USBの背面。USB入力に加えて、AES、S/PDIF、光など多彩なデジタル入力を装備。ワードクロックの出力も搭載し、4系統にクロックの分岐も可能だ

REF10の背面。合計8系統の10MHz出力を持ち、うち2つはインピーダンス50Ω、残りの6つは75Ωの入力に対応する。組み合わせ機材が増えても1台で対応できるのは嬉しいポイントだ

(1)では、ノートPC直結時の出音の力強さや煌めきを維持しつつ、高域から粗さが取れて全体の質感が滑らかさを増す。ヴォーカルは直結時と比べると落ち着いた表現となるが、しっかりとした厚みがあり好ましい。(2)では、Nucleus直結時は広がりに優れ響きの豊かなサウンドながら、どこか淡々とした印象を受けていたところに、快活さと輝きが加わり、音楽が躍動するようになる。ノートPCとNucleusではMC-3+USBを追加した際の印象が異なり、それぞれ再生音で物足りない部分を補っていると感じられたのが面白い。そこにREF10を追加すると、直結時の美点とMC-3+USB使用時の改善がさらに引き出され、もう一段階高い次元の再生音が得られた。

(3)では、背景の静けさが俄然深まり、闇の中に浮かぶ音の姿が鮮烈になる。とはいえ不快なギラつきはなく、音の輪郭はむしろ柔らかさを感じさせる。K-05Xsは単体でも優れた音を聴かせるが、REF10の追加は「まだ先がある」ことを強烈に意識させた。マスタークロックとしての実力の高さは明白だ。

プロの現場で高い評価を得ているメーカー/ブランドの製品は、コンシューマー・オーディオにおいてもその性能を遺憾なく発揮してくれる。多くのオーディオファンはそんな風に考えているものと思う。そしてMC-3+USBとREF10は、期待を裏切らない能力の高さを実証してみせた。さまざまな機器と容易に組み合わせ可能なこともあいまって、多くのシステムでファイル再生のさらなる可能性を示してくれるだろう

オーディオショップ・クサカベがクロックに注目する理由 TEXT/NetAudio編集部

■立体的な奥行き感や楽器の鮮度感に効果あり

八王子にハイファイオーディオに特化したショップ、クサカベ電機を構える日下部秀夫さん。アナログからハイレゾまで幅広く取り扱い、高品位な音楽再生にこだわるユーザーに長く愛されてきたお店だ。

元々ビクターに技術者として入社した日下部さんは、その後ビクターのサポートセンターに勤務し、修理などお客様との密なコミュニケーションを仕事としてきた。八王子にお店を開いた当初は最初は家電なども扱う「街の電気屋さん」だったというが、1980年代末にはハイファイオーディオの専門店としてやっていくことを決意。現在のスタイルが定着した。

新品からヴィンテージものまで店内を埋め尽くすお宝アイテムに囲まれながら、日々良い音のための追求を行っている。

日下部さんはデジタル再生におけるクロックジェネレーターの重要性にも注目しており、CDプレーヤーやDELA等のNASを購入されるお客様にはクロックの導入を積極的に進めているという。特にMUTECの製品も高く評価しており、MC-3+USBとREF10を店頭に展示し、お客様に強くアピールしている。

デモ用システムには、エソテリックのCDプレーヤーK-05Xに、REF10を接続している。サウンドステージの奥行きや楽器の鮮度感に圧倒的な違いが出るという

クサカベには高価なエソテリックのCDプレーヤーを求めにいらっしゃるお客様が多い。同社のプレーヤーやDACには10MHzの外部クロック入力が搭載されているため、そのグレードアッププランとしてREF10は大きな選択肢となっているというのだ。「REF10は30万円代と10MHz搭載のクロックのなかでは比較的安価ですが、確実な音質向上の効果があります。もちろんエソテリックでシリーズを揃えたい、という方もいらっしゃいますが、ご試聴いただいてMUTECを気に入っていただける方も多いですね」

クサカベ電機の店内には、アヴァンギャルドからヴィヴィッド・オーディオ、ウィー ン・アコースティック、タンノイと憧れのスピーカーが所狭しと並ぶ。プリアンプは ジェフ・ロゥランド、パワーアンプはコンステレーションオーディオを使用

REF10を導入した場合の音の違いについて、「なによりも立体的な奥行き感が違います。それにひとつひとつの楽器の鮮度感が違いますね」と語ってくれた。クサカベの店内ではエソテリックがリマスターを手がけたSACDシリーズを中心に、クラシック音楽が豊かに流れている。クラシック好きの日下部さんだからこそ、楽器の鮮度感やサウンドステージへのこだわりがひと一倍強いことがうかがえる。

外部クロック入力を持たないDACやプレーヤーには、MC-3+USBを推薦しているという。

MUTECの製品について使いこなしのポイントを聴いたところ、「絶対に電源を落とさないでください」との答え。「クロックジェネレーターはちゃんと繋がるために必ず数分はかかります。また真価を発揮するためにも電源をつけっぱなしにして安定させることが大切です。これはお客様にも必ずお伝えしていることです」

お店はもちろん、毎年京王プラザホテル八王子で開催しているオーディオフェアにも、ぜひ足を運んで欲しい。

オーディオショップクサカベ

〒192-0045

東京都八王子市大和田町6-24-8

TEL:042-642-5190

FAX:042-642-5760

定休日:火曜日、水曜日

本記事は季刊・NetAudio vol.36からの転載です。本誌の詳細および購入はこちらから。

(協力:ヒビノインターサウンド)