埼玉県の小学校で配られた「愛国文書」の中身

安倍政権が、終戦直後に「排除・失効」とされた教育勅語について「教材として用いることまでは否定されない」と閣議決定したことは記憶に新しい。その影響なのか。

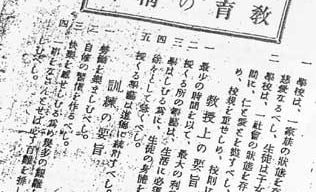

5月上旬、埼玉県のある公立小学校のPTA総会で、1枚の文書が配られた。コピーが繰り返されたせいかひどく読みにくい。かろうじて、「家庭心得」というタイトルが読み取れた。

冒頭にこうある。

「学校は、一家族の状態を存すべし、教師は父母の如く、謹厳にして慈愛なるべし、生徒は子女の如く、恭敬にして従順なるべし」

22項目に及ぶ保護者への注意には、あいさつの習慣をつけさせるなど現代に通じるものも多いが、学校教育の目的を、

「専ら忠君愛國孝悌にして、着實なる人物を養成する」

と記す。これは、明治天皇が1890年に国民に授けた「教育勅語」の精神に重なる。

◇教科の筆頭は「修身」

子どもがこの小学校に通うある保護者は、動揺を隠せない。

「どう考えても時代錯誤です」

教育勅語は親孝行などの一般的な道徳を示す一方、国民を「臣民」とし「国に万一のことがあれば一身をささげて国に尽くせ」と説いた。

家庭心得は、教育勅語発布から8年後の1898年、現在の埼玉県熊谷市にあった幡羅(はたら)高等小学校の保護者に向けて作成されたものだ。『文部省の研究』などの著書がある近現代史研究家の辻田真佐憲さんはこう話す。

「部分的には良さそうなこと、普遍的なことを書いているように見えますが、教科の筆頭に国語や算数ではなく『修身』を持ってくるなど、当時の教育観が出ている。注意が必要です」

原文と共に配布された現代語訳では、「忠君愛國」が「国や郷土を愛し」とされていて、「天皇に忠誠を誓う」という本来の意味が省かれている。教育勅語の現代語訳でも、多く見られる「意訳」だ。

PTA総会でこの文書を配布した50代の校長に意図を尋ねると、「特に深い意味はない。戦前回帰などではありません」と前置きした上で、

「『教育は、家庭の教えで芽を出し、学校の教えで花が咲き、社会の教えで実を結ぶ』ということわざが書いてあります。家庭、学校、地域が同じ方向を向くことが大切なんだと伝えたかったんです」と答えた。

辻田さんは言う。

「学校の教育方針に説得力を持たせるために、歴史の権威を利用したのでしょう。子どもの教育は家庭に責任があることを強調しているので、成立が予想される家庭教育支援法案の考え方とも一致しますね」

◇「家庭の教育が衰退」

実は最近、家庭心得が論壇で取り上げられることが増えていた。教育再生会議が道徳の教科化を検討し始めた2007年、当時自民党が発行していた「月刊自由民主」は、道徳教育と家庭の理想の関係を示すものとしてこの文書を挙げている。

13年には、日本会議政策委員で親学推進協会会長の高橋史朗氏がインターネット番組「言論テレビ」に出演した際に紹介し、学級崩壊の原因は家庭の教育力が衰退しているからだと指摘している。番組のキャスターは、櫻井よしこ氏だ。

家庭心得を教育方針として使う学校は他の地域にもあるが、特に多いのが埼玉県。現知事の上田清司氏の招聘(しょうへい)で、04年から4年間、高橋氏が埼玉県の教育委員を務めていたことと無関係ではないだろう。

高橋氏は06年に私塾「埼玉師範塾」を立ち上げ、公立小中高教員の研修も行ってきた。研修の講師を務めた上田知事は教員たちに、「アメリカ人は日本人の魂というか、ここ一番の戦闘能力、精神力を恐れた。教師にもそういうパワーがあったほうがいい」と話したこともあるという。

埼玉師範塾はもうないが、薫陶を受けた教員たちはいまも教壇に立つ。前出の保護者は言う。

「戦前にこの文書が必要だったのは富国強兵のため。現代でもそれをしたい人がいるのではないかと不安になりました」

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

10月13日可決予定!STOP! 埼玉県 子どもだけの登下校禁止条例!!

私は埼玉県西部で小学生(6年生・3年生)の男子2人を育ているワーキングマザーです。

令和5年10月4日、埼玉県議会で虐待禁止条例の一部を改正する条例案が提出されました。大きな趣旨は「児童を放置してはいけない」というもの。この条例案が10月13日には可決採択されるかもしれません。

昨今起きている車中で亡くなる事故を無くそうとしている条例のように見えますが、実はこの「放置」と言われるものの中には住居や公園、集団下校などで子どもだけになる場合も含まれるようです。

条例で禁止されている行為の例

・小学生だけで公園で遊びに行く

・児童が一人でお使いに行く

・不登校の子どもが日中家にいる状態で、親が買い出しや仕事に行く

・兄の習い事の送迎時に、弟が昼寝をしていたので起こさず外出する

・ゴミ捨てにいくため留守番させる

・小学校1年生から3年生だけで登下校する

・18歳未満の子と小学校3年生以下の子が一緒に留守番をする

・車などにどんなに短時間であっても残していく

これら全て私の普段の生活で起きています。私の住む地域では、子ども達は小学校のグラウンド若しくは公園に集まって遊んでいます。児童館はない上に、校区は広く、こどもたちはもっぱら自転車で行動しています。もし、その子たちが小学生である場合、条例違反・努力義務違反となり、虐待に当たるということです。そして、これを見つけた県民は通報する義務が発生します。

新聞の記事によれば、「『仕事だから、ちょっとだから留守番させてもいい』という社会慣習をどうにかしないと。虐待だという認識を高めたい」と埼玉県議団が報道陣に説明したそうです。

これはどういうことなのでしょうか。親たちは生活のためにやむをえず毎日必死に時間もお金もやりくりしています。シングルマザーの友人は中学生1人、小学生2人を育てています。子どもたちは学校からの帰宅後、彼女が仕事から帰ってくるまでの1~2時間、家で宿題をしたりおやつを食べたりしながら待っています。今回の条例では中・高校生のきょうだいに小学生を預け短時間外に出ることも条例違反や努力義務違反となってしまうのです。

条例よりも、まずは子育てを支援する制度の充実が先なのではないでしょうか?

埼玉県は学童の待機児童数も全国トップクラス。自治体運営の学童に入れなかった人数は令和5年度で1544人 父母運営や民間学童など暗数ははかり知れません。せめて、夏休みなど長期休みの時だけでもと熱望してもどこにも空いている枠がない。また、チャイルドシッターなども金銭的にかなり負担となりますし、子どもへの性暴力事件が多い中では不安も伴います。

そもそも学童保育が十分に整備されていないがために、子どもたちに留守番をさせざるを得ないような状況が生まれるのです。子どもたちを「置き去り」にすることを禁止する前に、まずは学童保育を十分に整備し、置き去りにしないで良い環境を作るのが行政の仕事ではないでしょうか?

条例ではその整備にも取り組むとありますが、その予算などは不明瞭です。

条例を作ったからといって制度が充実する訳ではありません。先に条例を作るのではなく、「支援制度を先に整備された上で条例を作る」ではないでしょうか。

順番を間違えれば、多くの親が条例違反となり通報対象となるのです。

支援制度の充実がなくては全て夢物語の理想論でしかありません。

私たちは今を生きています。

そして、1年生から3年生までの登下校についても、地域格差があります。私の住む地域は校区が広いので、学校に50分かけてひとりで歩いてくる子もいます。別の地域では1時間半かかる子も歩いて行きます。もちろん、誰か大人が付いていくことができればベストですが、親は働いていて難しい。となると、例えばPTAや地域自治体からボランティアで人を出してもらうことになりますが、限界があります。そのしわ寄せは共働き家庭はできないから専業主婦や自営業者で時間の融通のきく人に負担が行くことが容易に予想されます。行政が見守りを外注することもできますが、では、登下校時のスクールバスや見守り人員を配置するとしたら、一体1年間いくらのお金がかかってくるのでしょうか?西部のある地区の試算では登下校する児童を一人にさせないよう見守り人員を入れると3000万とも言われているようです。現在の各自治体に予算のゆとりはあるのでしょうか?結局、各家庭に負担増となってのしかかってくるのではないでしょうか?

確かに、ニュージーランドやアメリカの一部の州など、14歳以下のこどもを一人にするのを禁止している国もあります。

しかし、その国の治安や、チャイルドシッターの普及率の高さ、また、それに関わる金額の違い、そもそも行政サポートが圧倒的に充実しているなど、背景が大きく異なります。

また、今回の埼玉県の条例案では、条例違反を発見した県民には通報義務があります。これはどこに通報するのでしょう?通報ではなく、子どもがのびのび過ごせるよう県民が「支援する義務」の方が求められるのではないでしょうか?条例よりも支援できるような仕組みを先に作るべきではないでしょうか?

親にとっても子どもにとっても不利益しか無いこの条例案は、令和5年10月13日に可決採択さる見込みとのこと。

日本一子育てしづらい埼玉県にならないように、そして全国に同じような条例が広がり、子育てするのを諦めるような国にならないように!!

その一心で署名を立ち上げました。

支援制度が充実していないまま、条例のみが先行して採択されてしまうことに大変危機を感じます。県議会には、この条例案を採択しないことを求めます。

この条例の採択が10月13日に可決予定です。みなさんからいただいた署名は採択前の10月12日に埼玉県自民党県議団に届けます!大変短い期間ですが、みなさんのお力を貸してください!