「題名のない音楽会」の話題ですが続けて書いて参ります。

個人が知らない時代のその番組は実に面白くて興味深いテーマを扱っていて30分では勿体ないくらいと思われるくらい充実されています。

そこで毎回のようにご出演されていた指揮者の山本直純先生のお姿が目に焼き付きました。

実は、山本直純先生のクラシック音楽の演奏はまともに聞いたことがなく(実際、盟友の岩城宏之先生、まして小澤征爾さんと比べてほとんどCDが出回っていませんし、目にしたことがありません。)僅かにNHKーFMでブラームスの2番を聞いた記憶が微かにあるくらいです。

小澤征爾さんが回想されておられたように山本直純先生の音楽そのものは実に真面目で硬派です。気を衒ったりオーケストラに無理をさせたりするようなところは皆無、意外にも自然体です。

しかしながら、この方の型破りな楽しい実験は見ていて本当に面白く、中途半端ではなくて全てを知り尽くした中で我々の音楽に対しての常識を覆して、改めて音楽のエッセンスを知ることになりました。

決して堅苦しく、いかにも使命を持って薫陶するかのような(それは御大朝比奈隆先生や山田一雄先生、渡邊暁雄先生のような紳士然とした姿勢ではありません。しかし、個人はそのスタイルは好きです。)感じではなく、実にユーモラスに分かりやすく、楽しく、自由に振る舞われるお姿が微笑ましいです。

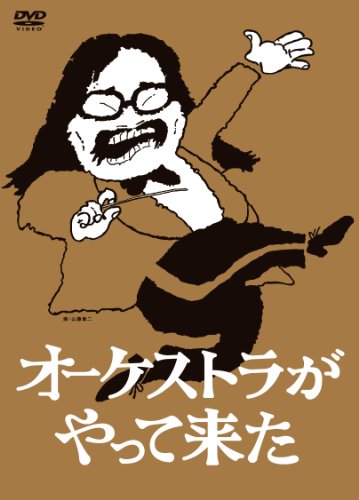

適当に貼り付けましたが、山本直純先生の「オーケストラがやってきた」は音楽の使命が結実した素晴らしい番組だと思います。

当時の世代ではありませんので知りませんが、ハイライトを幾つかYouTubeで拝見して、豪華なゲストが出演されていて実に今持って見応えがありますし、山本直純先生も本当に活き活きされて愉しそうにされています。

メンデルスゾーンの「イタリア」交響曲に合わせて阿波踊りをされているお姿がありますが、確かに合うと思います(10:11)。なんという豊かな発想でしょう。

加えて、番組のオープニングテーマのヨハン・シュトラウスの「常動曲」に合わせて♪ オーケストラがやってきた〜 オーケストラがやってきた〜 ♪ と印象に残りました。口ずさむと気分が明るくなるようです。

偉大な作品を編曲されて音楽の妙を楽しめました。思わずぷっと吹き出したくなります。

このようなお姿を拝見していますと山本直純先生は硬派な世界にいたのではなく、より大衆的なお立場に身を挺して我々を薫陶されていたことが理解できます。

失礼ながら日本だけに留め置くのが惜しい天才でした。シュトラウス一家のワルツを本場で吸収されてニューイヤーコンサートに登板できるほどの技量やサービス精神は十分すぎるほどにお持ちでしたでしょうから。

ですが、日本で音楽を広く啓蒙される使命に尽くされましたので色々と我々は恩恵を今もなおありがたくいただいています。

これは初めて知りました。子ども向けの番組にもご出演で自らを「オジサン」だなんて……。

ヨーロッパでお仕事をされていたらきっとこのような作品も番組も生まれなかったのではないでしょうか。ありがたい反面、さらなるご活躍が想像された反面……。

まだまだ書き足りないくらいですが、長くなりますので改めて取り上げたく存じます。