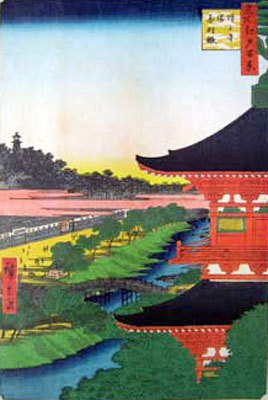

増上寺(ぞうじょうじ)(以下引用) 増上寺(ぞうじょうじ)は、東京都港区芝公園四丁目にある浄土宗の 寺院。山号は三縁山(さんえんざん)。 正式には、三縁山広度院増上寺(さんえんざん こうどいん ぞうじょ うじ)という名称です。 空海の弟子(宗叡)が武蔵国貝塚(今の千代田区麹町や紀尾井町 あたり)に建立した光明寺が増上寺の前身だと言われています。 その後、室町時代の明徳4年(1393年)、酉誉聖聡(ゆうよしょうそう) の時、真言宗から浄土宗へ改宗しました。この聖聡が、実質上の 開基のようです。 |

||||

|

中世以降から徳川家の菩提寺となるまでの歴史は明らかではあり ませんが、通説では天正18年(1590年)に徳川家康が江戸入府の 際、たまたま増上寺の前を通りかかり、源誉存応上人と対面した のが菩提寺となるきっかけになったと言われています。 一時、貝塚から日比谷へ移った増上寺は、江戸城の拡張に伴い、 慶長3年(1598年)、徳川家康によって現在地の芝へ移されました。 風水学的には、寛永寺を江戸の鬼門である上野に配し、裏鬼門の 芝の抑えに増上寺を移したものと考えられています。この時代に も風水は活用されていたのですね。

また、徳川家の菩提寺である一方、檀林(学問所及び養成所)も 置かれ、関東十八檀林の筆頭となりました。 なお、延宝8年(1680年)6月24日に行われた将軍徳川家綱の法要 の際、奉行の一人(志摩国鳥羽藩主内藤忠勝)が、同じ奉行の一 人(丹後国宮津藩主永井尚長)を斬りつけるという刃傷事が起きて います (芝増上寺の刃傷事件)。 明治時代には、半官半民の神仏共同教導職養成機関である大教 院の本部となり、大教院神殿が置かれました。 明治7年(1874年)1月1日には、排仏主義者により放火されました。 徳川幕府の崩壊や、明治維新後の神仏分離の影響により規模は 縮小し、境内の広範囲が芝公園となりました。 太平洋戦争中の空襲によって、徳川家霊廟や五重塔といった遺 構が失われるという大きな被害を受けました。

|