レント?

http://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/entry-11536126502.html

もはやレントシーキングと検索すれば三橋氏のブログがヒットするくらいになっています。

疑問なのですが、自然エネルギーはレントと言いますが、これは電力の買い上げに上限を設けて参入を規制することがすでに参入済みの企業にとってのレントであり、それをロビー活動することがレントシーキングと考えます。

原発に関する補助金こそレントではないでしょうか。原発再稼働のロビー活動はレントシーキングである。

また農協への予算や農家の補助金や保障もレントで、農協のロビー活動もレントシーキング。

なぜこちらには批判しないのでしょう。

経済学と経済学者様という藁人形2

■Re:ふと思った訳ですが。 [umama01]

不景気時に流動性を上げると給与下落圧力が強まる。

結果として個人消費は下落し、景気そのものが停滞する。

逆に好景気時に正社員化すると給与上昇圧力は弱まる訳じゃないですか。

どちらも会社にとって有利で労働者・社会全体にとっては不利だと思われますが。

……ちなみにこの手の論調は主に経済学者ではなく経済新聞に流れておりました。

記憶の中で両者を混同していたのは私のミスですね。

それと幾ら経済学を勉強しようとも私の経済学・経済学者嫌いには違いありませんし、デフレ期の自由貿易はマイナスが大きいという論調も変わりありませんので。

前回のエントリの追記です。

相手方のコメント欄でこのようなレスをいただきました。

詭弁の突込みには、本人のミスということで、経済学説と混同していたそうです。

社会全体に不利って、国民は生産者でもあり消費者でもあるんですけどね。ミクロとマクロも混同しています。

でも重要なのは、

それと幾ら経済学を勉強しようとも私の経済学・経済学者嫌いには違いありませんし、デフレ期の自由貿易はマイナスが大きいという論調も変わりありませんので。

という発言です。

好き嫌いは自由ですからいいとして、要は自らイデオロギーによる観念論で事実は見ないと宣言しているようなものです。

自由貿易反対、反経済学の方々が事実を前にしても頑迷にして意見を変えない理由がここにあります。

議論にならないわけです。

ある方に言われたのですが、

彼のようなトンデモは相手にしていると疲れてきます。

トンデモ理論を突っ込むと更なるトンデモ理論が出てきて、

最初のうちは「お前のトンデモ引き出しはどんだけあるんだよ」とワクワクもしますが、

そのうち一定のパターンが読めてくると面白みもなくなります。

それでいて堂々巡りのトンデモ理論が継続するわけなので。

この手の人達は少しだけ相手してすぐ離れるのが一番ですね。

まさにその通りの結果となりました。

「労働市場の流動性強化」について

http://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/entry-11493522087.html

このエントリで三橋氏は・・・

「企業が正社員を解雇しにくいから、逆に雇用が増えないのだ。正社員解雇を容易にすれば、企業は人を雇うようになり、失業率が下がる」

これに対して

バブル崩壊後やデフレ期には、雇用のパイが縮小していっているのです。

そんな時に労働市場の流動性強化を実施すると、単に喜んで企業側がリストラクチャリングを進めるというオチになります。

という主張します。

その例としてスペインを取り上げ、

上の図の2010年に線を引き

「労働市場の流動性を強化し、正規社員を解雇し易くすれば、逆に雇用は増える」

という理屈に騙され、失業率を下げることを目的に、2010年に「正規社員解雇を容易にする」形で労働市場改革を行ったのです。

と指摘しています。

でもこのグラフから、解雇規制が失業率をかえって高めた主要因といえるのでしょうか。

それならリーマンショックの影響と思われる2008年から2009年の方が変化幅は上です。

また、ジェトロの通商弘報によれば、

http://www.jetro.go.jp/biznews/4f9a2aac785c8

スペインの高い失業率の背景にはさまざまな要因があると指摘。

■季節や景気の変動の影響を受けやすい観光や建設に依存した産業構造

■働き口が過去4年間で13%減少した一方で、失業した世帯主に代わり仕事を探そうとする扶養家族(成人)などが積極的に雇用事務所に失業者として登録したこともあり、統計的に労働人口が3%増加している、といった点も、失業率の押し上げ圧力となっている。

■スペインの失業率がほかのEU諸国よりも高いのは、労働市場の柔軟性が欠けていることにも原因がある

と、三橋氏とは反対に労働市場の柔軟性が欠けるという指摘もあり、実際にスペインの解雇規制の強さは問題としてあるようです。

さらに「欧州債務危機の影響でEU全体の景気が急減速する中、スペインは2011年末に事実上の景気後退入りした。」

というから、その方が失業率上昇の主要因でしょう。

最も重要なのは、三橋氏の主張する2010年の雇用流動性強化と線引きした部分。

これは労働改革法のことだと思うのですが、それってこちらの認識に間違いがなければ2010年に成立して、施行されたのは2012年2月です。

ですから、2010年からの線引きでむしろ悪化した主張するのはかなり恣意的です。

果たしてスペインという特殊な事情を引き合いに、日本の労働市場を語るのは妥当なのかどうか。

ただし、三橋氏をはじめ経済学批判、反自由貿易の方々は事実を見ません。

それはイデオロギーによる観念論だからです。

ですから、このような指摘にも意見を絶対に変えません。

追記、グラフを比較。

三橋氏のグラフ

こちらのグラフだと、それ以前の失業率の変化幅の方が大きくて、影響はよくわからないです。

そうだと説得力に欠けるので、上のように2010年からとしたのでしょうね。

経済学と経済学者様という藁人形

輸出入の増に関しても同じようなもので……

輸出入の増加に伴い、産業の比較優位特化が進む結果、生産の形態が一人当たり付加価値の高い三次産業へと移行が進みます。

それは勿論、余剰の労働力を用いて比較優産業を振興させ、国際的に見れば全体の生産量が増える良いもの、なのでしょう。

……余剰してしまった労働力を、比較優位産業が雇用してくれれば、ですが。

人材が余っているデフレ下では、現在いる労働者は足元を見られ、多少の無理は押し通され過剰の労働を強いられます。

つまり、新規雇用の機会は計算上より少なくなる訳です。

ついでに言うと、そもそも比較優位ってのは労働者一人当たりのGDPが多いから選ばれる、つまり労働者が少なくても同じように稼げる産業なのですから、比較優位に移行すれば移行するほど、必要とする労働力は少なくて済む訳です。

当然、その利益分の投資が進めば、その人材も余らずに済む訳ですが……投資意欲の低減しているデフレ下で何をいわんや、でしょう。

個人的には、この労働者余剰と、その結果の社会的不安による投資意欲という観点が、現在の経済学の盲点じゃないかなぁと勝手に推測している次第で御座います。

まるで事実を見ていません。

三橋氏も同様です。

輸出入総額の推移です。(リーマンショック後以外は増加しています。)

さて、輸出入が増加してもデフレでは雇用が生まれない。

ですが、

ずっとデフレなのに?輸出入が増えても雇用が生まれないはずなのに、2000年以降失業率は下降しています。(リーマンショック後除く)

要するに事実をみていないからこうなります。

ただの観念論でしかありません。

論者の見識を疑う

【送料無料】雇用大崩壊 |

【内容情報】(「BOOK」データベースより)

戦後最悪の経済不況の嵐が世界を吹き荒れるなか、対応が後手に回る日本。もはや金融崩壊どころではない。雇用の大崩壊が目前に迫っている。失業率が10%を超えると、いったい日本はどうなってしまうのか。働く人々の不安と希望の喪失という現状を描き出し、解消の道を探る緊急提言の書。

【目次】(「BOOK」データベースより)

第1章 「二段階不況」の日本/第2章 経済の現状に対する、五つの誤解を解く/第3章 漂流する若者時代/第4章 正社員の憂鬱/第5章 今こそ金融・財政政策の総動員を/第6章 雇用回復への処方箋

【著者情報】(「BOOK」データベースより)

田中秀臣(タナカヒデトミ)

1961年生まれ。早稲田大学大学院経済学研究科博士課程修了。現在、上武大学ビジネス学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

読みました。

2003年から2006年末までの景気回復の中で、輸出企業中心に企業収益だけが改善されて名目賃金は伸びませんでした。

2003年から2006年末までの景気回復というのは、回復基調にあったというだけで低成長でした。

需用ギャップが埋まったとされているのも最後の2006~7年くらいでした。

企業収益が改善され、さらに人々の所得水準も上がるまでの景気回復ではなかったということもいえます。

よくいわれる雇用流動性を高めることが必要とか、雇用の平等をという主張も一理あるとはいえ景気回復がなければ、ゼロサムゲームになってしまうだけです。

終身雇用は幻想にすぎなくても、雇用関係におけるリストラや非正規社員の増加は、モラルや忠誠心を低下させます。

社会資本としての、職場の信頼という目に見ない生産性をも失いかねません。

グローバル化が格差を拡大させた。と、岩田氏の「景気ってなんだろう」の内容を紹介して可能性としてあるとしています。

先日読んだ「不謹慎な経済学」ではそのような論者の見識を疑うと書いていたのにどういうことでしょうか。

岩田氏は「景気ってなんだろう」のP100以降、ミクロ視点でグローバル化が産業空洞化を起こし、格差や賃金の上昇しない理由として書いています。

両者の見識を疑います。

田中氏は、この不況に消費増税が出てくるのは、政治的に投票権の数の力を持つ高齢者の利益にかなうから、と結論しています。

今の年金は物価スライド制で、消費増税もその対象だそうです。

つまり増税の影響を受けないともいえます。デフレも資産が実質増えるので好ましいとなります。

不謹慎ながら印象論を

【送料無料】不謹慎な経済学 |

パリス・ヒルトンは刑務所入りで得をした!

官僚の天下りは正しい。ニート対策は有害無益。五輪の開催国は不況になる……など、一見非常識だが実は正当な「不謹慎な経済学」を、気鋭のリフレ派学者が解説。

【内容情報】(「BOOK」データベースより)

気鋭のエコノミストが教える「正しい暴論」。常識のウソとデタラメを徹底的に暴く!パリス・ヒルトン、天下り官僚、オーラルセックス、格差問題、テロリスト、オリンピック、ツンデレ萌え、そして日本銀行…知恵と笑いと毒ですべての問題をズバリ解き明かす新しい経済学、ここに誕生。

【目次】(「BOOK」データベースより)

パリス・ヒルトンが刑務所で得たもの/人間関係が希薄化したのは、みんなが望んだからだ/オーラルセックスとエクスタシーの経済学/社会保障はテロリストのおかげで生まれた/官僚の天下り、本当は正しい!/ニートもハケンも、役人の利権を生むだけだ/経済の安定は攻撃的ナショナリズムを和らげる/ボランティアを義務化すると、経済格差が拡大する/最低賃金を引き上げると、失業も雇用も悪化する/ノーベル賞受賞者は、なぜ人種差別主義者と呼ばれたのか/アルファブロガーはラーメン屋に行列する人と同じ/リークと無責任の海に沈んでいくトンデモ中央銀行/クーデターが戦前の日本をデフレ地獄に突き落とした/「主権在米経済」が失われた10年に幕を下ろした/W杯や五輪が終わると、開催国は不況になる/世界最大の債務国アメリカの経済はいつ崩壊するのか

【著者情報】(「BOOK」データベースより)

田中秀臣(タナカヒデトミ)

1961年生まれ。早稲田大学大学院経済学研究科単位取得退学。現在、上武大学ビジネス情報学部准教授。専門は経済思想史・日本経済論。「リフレ派」経済学者の代表的な論客として、各メディアで積極的な発言を続けている。サブカルチャーにも造詣が深い。『昭和恐慌の研究』(共著、東洋経済新報社)で第47回日経・経済図書文化賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

読みました。

物事にはいろいろな見方があります。

一部の面だけ見ても、それだけではわからないことや説明できないことが多いでしょう。

トリクルダウンが起きなかったことやグローバリゼーションが競争を引き起こすなどを理由に、自由貿易や自由市場を批判する方などがいます。

実際に、様々なことが絡んでいるので単純に否定できるとは思えません。

また、経済学は生産性の上昇、効率的なものだけを支持するわけではなく、公平性とのトレードオフというこちらをたてればあちらがたたず的なものの見方も教えてくれます。

アメリカの一人勝ち競争的な社会は経済成長に貢献しましたが、格差を生みました。これにはアメリカの政治的な分配の問題や、思想が絡みます。

これまで日本の終身雇用や年功賃金は小さな格差で効率性を上げていた。日本でもアメリカ的な成果主義なども導入されていますが、かならずしもそれがうまく機能するとはいえないでしょう。

何度も書いていますが、デフレで実質賃金が上昇している中では日本的なシステムも機能しないでしょうし、アメリカ的な競争、正規雇用と非正規などの格差は会社にとって長期的にはプラスにならないと思います。

この本の主張に適うかわかりませんが、そのように考えました。

この本で一点気になったのは「冬ソナ」を批判した嫌韓流という本への「政治性が微塵もないような純愛ドラマと、政治や外交政策への批判は分けてやるべきだ」と常識が通用しない、戦前の「敵性映画」と同様だと批判した部分です。

私自身はすでに嫌韓ではありませんし、ネトウヨ的でもないつもりです。

ですが、太下 義之氏(UFJ総合研究所 芸術・文化政策センター主任研究員)によれば、

ということですから、作品には政治性が微塵も無いかもしれませんが、上記が事実であれば韓国政府には政治や外交政策的な意図があるのは明らかでしょうし、私自身韓国文化(K-POPなど)に触れたことで嫌韓がかなり解消されました。

これは韓国のイメージ向上という政治的な意図は効果をもたらしてているといえるでしょう。

また、一個人だけではなく少し前の調査でも韓国のイメージ向上を果たしたことで、そのような効果は無視できないと考えます。

しかも、嫌韓流を読むと結論は「作品そのものを楽しもう」、こう締めくくっています。

むしろ、切り離したほうが良いと主張して、作品に対しても面白くてハマったとも書いてあります。

そう受け取られないのも、これを読む対象者を考えればわからないでもありませんが、本当に田中氏はこの本を読んだのだろうかと、首を傾げたくなります。

この本は格差についてより重点的に書かれているようなので、それについて。

派遣切が問題になったリーマンショック後の日本経済ですが、それについてマスコミが大きく取り上げ派遣村などが話題になりましたが、非正規雇用の派遣の割合というのは実は少ないことはデータなどで明らかです。

どうも経済格差や貧困が商品的なものになっていると田中氏の指摘に私も同意します。

その中で、鋭い指摘があります。要約すると、

格差の原因をグローバリゼーション、IT革命、規制緩和などの構造改革とする見方があります。

しかしながら、これは日本のデフレと失業率の増加や不況と整合的ではないとします。

1、構造改革は供給側の効率化で、景気とは無関係。

景気はマクロ経済政策が必要、むしろそれがないと効果が得られません。つまり構造改革が格差を大きくすることはあっても、原因ではないということです。

2、グローバリゼーションに伴う、市場主義による構造変化に日本のシステムが機能しないことにより、成長が阻害されているという指摘も、それまで日本はさまざまな構造改革、規制緩和が実行されましたがそれが90年代に入ってからうまく行かなくなったことの理由になりません。これも総需要がないことが原因でしょう。

若い世代の経済格差は不況による新卒市場の就職難で、中高年の格差は不況を反映したリストラなどがその原因です。

つまり日本の格差は不況の長期化がもたらしたものだということです。

アメリカのように経済が好調だったなら、格差の原因が供給面などというのならもまだ理解できますが、日本では総需要不足、不況こそが失業や格差の原因でしょう。

これとは別に、高齢者の格差もあります。

「成長が格差を縮小させる」

■高齢者間の格差は縮小している

日本の所得格差が拡大していることが大問題になっている。しかし、多くの検証によると、それは高齢化に伴う現象で、高齢化の影響を調整してみると、格差はそれほど広がっていない。原田泰氏、「WEBRONZA」朝日新聞社より引用

ですから、構造改革が所得を増やすということではありません。

デフレ、低成長ではそれはゼロサムかそれ以下のイス取りゲーム的なことになるだけです。

この本には経済学が分析道具として使えること、市場主義やお金がすべてではなく、経済は楽しいということを教えてくれます。

日本のエコノミストは、なぜその経済学を教えながらそれを信じることができないのであろうか。

所属する組織の(ための)分析ではないかとも指摘しています。

これには私も同感です。

経済学的なものを否定して、グロバリーゼーションの一部のマイナス面だけを強調して、読者を煽るような経済記事を書く方たちなど、本を売りたいのは作家として当然ながら、どこかの組織に所属しているのではないかと出版社や利害関係などからも想像できますし、そのハイペースな出版は信者のような存在に購入させるための、そういう商業的スタイルを連想してしまいます。

この方たちの本がアマゾンの評価が高いことから、世間で一般化している経済学かもしれません。

田中氏のこの本がアマゾンでは大学教授の書く本とは思えないとかなり不評(全体で星2つ)なことからもそれが覗えます。(どれも私の印象論か知識不足の間違いか、ですけれども)

経済論戦から学ぶ、貿易と賃金上昇。

【送料無料】経済論戦 |

【内容情報】(「BOOK」データベースより)

「エセ経済学」を完膚無きまでに叩きのめし、返す刀で「経済ハルマゲドン本」を一刀両断に!世間知にとらわれた「経済学を知らないエコノミストたち」を相手にした獅子奮迅の闘いの記録。

【目次】(「BOOK」データベースより)

第1部 日本の経済政策-金融政策、為替政策そして構造改革(日本経済の危機-その本質と処方箋/デフレ不況を読み解く/「サプライサイド政策」はどこまで経済学的か-需要側を無視する議論の危険性 ほか)/第2部 政策批判とメディア批判(論戦・小泉政権下の経済政策-MM(メール・マガジン)『日本国の研究 不安との訣別/再生のカルテ』/アカデミズムから見た経済ジャーナリズムの問題点)/第3部 グローバリズムの神話と現実(虚妄のアメリカ陰謀説/対談「日米摩擦」の何が問題か/異端から正統へ-ポール・クルーグマン ほか)

【著者情報】(「BOOK」データベースより)

野口旭(ノグチアサヒ)

1958年生まれ。1982年東京大学経済学部卒業。1988年東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。専修大学経済学部講師、助教授を経て、現在、専修大学経済学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

読みました。(後でこの記事読んだら、グダグダで何を言いたいのかわからないので、大幅に加筆修正しました。)

野口氏は経済学者として世間知に挑んできました。

よくある経済学批判が経済学者へと向けられることもしばしばです。

ですが、経済学者と一括りにするのも違うと考えます。

批判する方たちは、その対象をどこか具体的にイメージしていると思うからです。

それが経済学の多くの同意を持った内容への主張なら兎も角、マクロ経済学、経済学者としてしまうのはいささか乱暴な気がします。

だからといって名を挙げて批判することが望ましいというつもりはありません。

しかしながら、批判された側にとっても誰に対してか曖昧な批判よりは、より具体的な批判の方が論争は再考をもたらすことになるので、好ましいものになるでしょう。

個人的な好みの問題ですが、「意外な事実」という、事実という部分に反論はあるかもしれませんが、兎に角そういうのが好きです。

野口氏の著作には、常にそのような世間知を覆すような発見があります。といっても、経済学の本を何冊も読んでいれば既知の事実ではありますが、まだまだそのような誤りと思われる主張が散見されるのが現実ではないかと思うのです。

例えば、「国際競争力」という概念が、国際経済学には存在しないこと。

国際経済学が国際貿易において教えることは比較優位であること。

またその比較優位は絶対優位ではないので、生産性が他国よりも低いことを国際競争力というのなら、それでも自国での生産性が他の産業より比較優位であれば貿易は可能となる。

つまり、貿易は勝ち負けではないということです。

他にも他国の生産性向上が、日本のそれより高くなることは日本にとっての国際競争力の低下、負けを意味するのでしょうか?

他国の生産性の向上は、相対的に製品価格をより安価にします。そうするとどうなるかというと日本の貿易利益が増加することになります。

日本の劣位産業が、それにより衰退しましたが、他の産業でも石炭や農業など戦後の貿易の自由化以来、実際に同様なことが起こりました。

それにより、日本は負け続けたということになるのでしょうか?

そうではなく、その都度比較優位と思われる産業への調整を果たし成長してきたのです。

それでは、生産性が低下した場合を国際競争力の低下として、そうなった場合に労働者の賃金は低下するのでしょうか?

日本ではそういうことが主張されています。

しかしながら、それがもたらすのは他国の賃金上昇です。確かに企業同士は同様な産業同士で競争しているのは国内外問わず事実です。では、競争力(生産性)維持のためには賃金の低下が必要なのでしょうか。

これも一面的な見方が多いような気がします。というのは為替レートやデフレの問題も別々に捉えた議論が多いからです。

まず、デフレは実質賃金を上昇させます。デフレは貨幣価値を増加させるのでそうなります。海外から見た場合に円高もそうなります。

為替レートが一定のもとでの分不相応な高賃金、賃金が一定のもとでの分不相応な円高は、基本同じことです。

ならば賃金を低下させるよりも、為替レートの調整のほうがその調整を含めたコストは為替操作のほうがはるかに同意を得やすいでしょう。

それでも、国際競争力の維持を理由に賃金が上昇してこなかったという、2007年ごろまでの現実があります。

これが国際競争を理由とする、あるいは可能性があるという指摘もあります。

また高付加価値産業への転換の必要も、付加価値とはGDPなのだから低賃金は生産性向上にならないという主張もあります。

本来「高付加価値」とか、「高収益」も産業固有のものではありません。

農業がかならずしも低付加価値で、ハイテク産業が高付加価値ということではないからです。

うまい儲け話はない、需要と供給による調整で適切なものになるからです。(なんらかの介入がない場合)

他国にできないものを生産することが貿易の本質ではありません。国内で生産できるものでも比較劣位なら輸入したほうが利益であり、それは相手国にも同様にあてはまるという、あくまでも比較優位かどうかによるからです。

そして、デフレ下では実質賃金は上昇します。賃下げなどリストラ圧力がかかります。円高下の輸出企業も同様です。

ですが、円高もデフレも企業がいくら努力をしようとも、どうにかできる問題ではないということが重要であると、野口氏は主張します。

それができるのは、金融政策と財政政策という政府と日銀のみが行使しえるマクロ経済政策だけなのです。

つまり、金融政策と財政政策という政府と日銀のみが行使しえるマクロ経済政策が十分ではなかったことが、企業などが国債競争力を理由に賃揚げの要求に応えられなかった理由になると考えます。

マクロ経済理解の仮説

【中古】新書 99.9%は仮説-思いこみで判断しないための考え方-【10P21Feb12】【画】【中古】afb |

この本を読むと、マクロ経済学の分かりにくさを伝えられるような気がするので紹介します。

目次より

プロローグ 飛行機はなぜ飛ぶの?

驚くべきことに、飛行機が飛ぶしくみは、まだ完全には解明されていません。いまある説明は、ひとつの仮説にすぎないのです。これは、飛行機だけに限りません。だれもが科学的に100%解明されていると思っていることも、つきつめると、すべては仮説なのです。

科学はぜんぶ仮説にすぎないのです。

科学の定義について、疑似科学やオカルト、宗教などと科学の違い。

P132

反証可能性つまり、反証できるかどうかということです。

どういうことかというと、

P134

数学は証明することができるんです。数学は概念ですからね。すべてが頭のなかのできごとです。ですから、いちど証明してしまえば、それで決着です。

でも、科学はそうではありません。科学は、頭のなかにある仮説がどれくらい頭の外、つまり物理世界と一致するかを問題にします。

ですから、常に、より精密な実験によって反証される可能性が残っているんです。

宗教であるとか政治思想など、精神的なものは反証できない。それが絶対ですから。

ここが科学とは違うということだそうです。

P152

日本でも人気の高い天才物理学者のリチャード・ファイマン(一九一八~八八年)は、こんなことをいっています。

「科学はすべて近似にすぎない」

この近似という言い方は、科学がどんなに進んでも完全な予言などできないし、永遠に真理には到達しえない、という意味なのです。

よくある経済学批判の、経済学者の予言は外れるとか、主張がそれぞれ違うというのも、的を射ていないということになります。

また主張に一貫性が無いというのも的外れです。なぜなら「科学は一番新しい仮説の集まり」(P156)なのですから。むしろ、意見を変えようとしない人のほうが科学をしていないのです。それはもはや絶対という名の思想や、思い込みの類なのです。(宗教や思想的なものが悪いという意味ではありません。科学ではないということです。)

マクロ経済学を理解するうえで重要なポイントに、視点を2つ以上もつということがあります。

これは分かっているつもりでも、なかなか難しいと自分は思います。

人格についてもそうです。ひとつの視点だと、その人の人格を知ることなんてとてもできないでしょう。

P183

だれでも自然に、無意識に人格の変換を行っているんです。

なので、他人の意外な面を見て驚くということがよくあります。(犯人逮捕後の近所のインタビューなど)

だけど本当は驚くことではないといいます。「そういう人格をもっていた、というだけの話なんですから。」(P184)

P184

でも、頭では理解しても、なかなかそういう視点で他人をみることはできません。

「この人はいまなにを考えているかわからない」という状況は、やはり気持ち悪いのです。

それよりも、「この人はこういうやつにちがいない」とひとつの人格に決め付けたほうが、はっきりいって楽だし安心ですよね。

まさに、マクロ経済学と一致します。

だから説得力ありそうな、シンプルな説明に納得しやすくなるのでしょう。

ですが、マクロ経済学は合成の誤謬や市場など、複数の視点で考えなければ理解できないことが多いと思います。

相対性理論の理解の難しいところも、上記のようなことだそうです。(自分、相対性理論について理解していませんが)

場面によって対象の見え方がちがってくるということです(P185)

P186

ひとりの人間をひとつの人格だけで説明することができないように、ひとつの現象をひとつの仮説だけでかたづけることなんてできないんです。かたづけようとすると、どうしても矛盾が生じてしまいますから。

経済ですと、貯蓄はミクロではいいことです。でも、マクロでは借りたい人もいたり、消費する人もいないと全体では景気が悪くなってしまうのです。合成の誤謬です。

自分も経験していますが、経済や政治の話をすると、意見のすれ違いなどから対立などが起きたりします。

これも、この本の「言葉は同じでも、意味がまったくちがうのです」(P217)という「共約不可能性」、で説明できると思います。

つまり、お互いに同じ言葉(用語など)を話していても、仮説の枠組みが違うと、その意味もまったく同じということにならないのです。

それなら、マクロ経済学の教科書や国際経済学の教えることも、仮説にすぎないのだからそれとは180度違う考えもあっていいのでは?

そうともいえます。将来はもしかしたら現在の仮説がひっくり返ることがあるかもしれません。また、この本でも常に疑問に思うこと、思い込みで判断をしないことが書かれています。

ですが、教科書にある内容は、これまでの積み重ねの結果でもあるわけです。

それを理解したうえで、いやそれは違うだろうと別の仮説を主張するのと、理解していない状態であれこれと自分の仮説を主張するのとではまったく違うと思うのです。

その仮説を知らない状態で、自分の思い込みで主張するのはもはや科学ではないでしょう。それは絶対的であり、思想だったり、宗教なわけです。

仮にその積み重ねを理解しようとしないのであれば、「話が通じない」のは当然です。

P203

「そんなことはありえない」と頭ごなしに否定するのではなく、「限りなく黒に近いかもしれないけれど、これもやっぱり仮説のひとつだ」と肯定的に考えるべきなのです。

そういった科学的なものの見方を身につければ、必ずあなたの世界は広がっていくのです。

マクロ経済学や国際経済学の場合、世の中の仮説とは180度違うことがありますが、「ありえない」と否定してしまうのではなく、そういう仮説もあるのだと肯定してみてください。そうすればあなたの世界も広がっていくと思います。

ということも、仮説なのでしょうけれども。

まずは基本から

【送料無料】ビジュアル日本経済の基本第4版 |

【内容情報】(「BOOK」データベースより)

信頼できる解説で定評があるエコノミストによる、もっともコンパクトな入門書。最新時点の日本経済を知る上で不可欠な73項目を厳選。GDP、経済成長などの基本項目からFTA、CSR、郵政民営化などの最新トピックスまでわかりやすく記述。

【目次】(「BOOK」データベースより)

第1章 日本経済の姿/第2章 雇用・産業・企業の動き/第3章 経済政策のポイント/第4章 財政・金融の課題/第5章 日本経済の構造的課題/第6章 世界の中の日本

【著者情報】(「BOOK」データベースより)

小峰隆夫(コミネタカオ)

1947年埼玉県生まれ。1969年東京大学経済学部卒業。同年経済企画庁(現内閣府)入庁。日本経済研究所センター主任研究員、経済企画庁調整局国際第一課長、同調査局内国調査第一課長、国土庁審議官、経済企画庁総合計画局審議官、経済研究所長、物価局長、調査局長を経て、法政大学社会学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

読みました。

入門の入門におすすめです。

個人的な主張はほとんんどなく、対立があるものは両論併記のように書いてあり、内容が中立的な記述だと思います。

それだけに少し物足りなくも感じます。

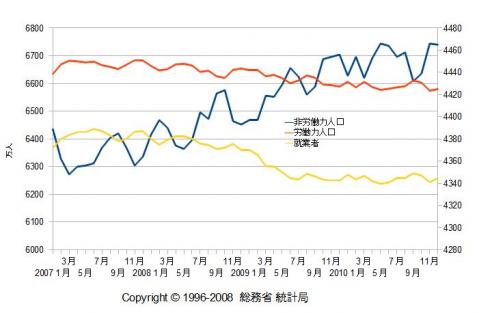

ここで書くのも違いますが、リーマンショックで失業率が下がる矛盾が小峰氏らの共著に書かれています。

【まとめ買いで最大15倍!5月15日23:59まで】データで斬る世界不況 エコノミストが挑む30問/... |

P156

したがって、ハローワークで仕事を探したり、人に仕事を紹介してくれるように頼んだりといった、具体的な休職活動を行っていない場合は、たとえリストラで仕事を失っていても「不完全な失業者」となります。

実際にリーマンショック後には、非労働力人口が増加していました。

(追記:データで斬る世界不況では、前年比でこれを示していました。自分の作成したグラフですと、高齢者の増加という反論もありえますが。)

なぜこのようなことを書くのかといえば、「競争の作法」の 中で気になる記述があるからです。

P037

もし、2009年の失業率が2002年や2003年の失業率を下回っていることが伝われば、リーマン・ショック後の労働市場が「未曾有の雇用危機」に見舞われたと、懸命な新聞購読者は思わなかったと思う。

新聞記者たちは、GDP統計ばかりでなく、失業統計の推移も、目をこらして数字を読み取り、自分の頭で考えて書いていないのだと思う。

と斉藤誠氏は、その著書の中で書いています。

ですが、グラフにあるように失業率は低いといっても、そこにある数値が必ずしも実態を現していないことは承知しているとは思いますが、就業者数が減少して、非労働力人口が増加していることはどう考えているのでしょうか。

また、不況に企業が取るであろう対策は、まずは残業など時間的な労働投入の量を減らす調整、そして派遣やパートなどの雇用の調整。

ここにも誤解があると思います。

自分もそうだったのですが、非正規雇用の増加がイコールで派遣労働者の増加という認識でした。

ところが、原田泰氏らの「なにが日本経済を停滞させているのか」によれば、

P82

派遣労働者は雇用全体の3%、非正規雇用者の8%にすぎないが、2008年末の「年越派遣村」などは不安定雇用の窮状を示す象徴となった。

とあります。

自分のイメージでは派遣が増えて正規雇用が減り、ボーナスや年功賃金で高給だった高齢のリストラなどが平均給与を減らしたという考えでした。

ですが、それよりも、パート・アルバイトの増加がその要因ともいえるのではないでしょうか。

そのパート・アルバイトが増加したのは、正規雇用からの転職に伴うもの、収入の減少に専業主婦などが働きに出るということもあるでしょう。

そのことはリーマン・ショック後の雇用調整に例えばパート・アルバイトの人たちが対象になったことが考えられます。

そして、非労働人口の増加から、それは再就職を一時的にでもあきらめたからこそのの数値だったのではないでしょうか。

以上から、「失業統計の推移も、目をこらして数字を読み取り、自分の頭で考えて書いていないのだと思う。」というのは、むしろご自身に向けられる言葉ではないかという感想を持ちますが、どうでしょうか。

経済学を知らない人たちへ

【送料無料】経済学を知らないエコノミストたち |

【内容情報】(「BOOK」データベースより)

日本の経済論争はなぜ不毛なのか?その真因は、エコノミストの多くが、こともあろうに拠って立つべき経済学を理解していないことにある。「世間知」だけでものを言う「経済専門家」たちの誤りを、実名を挙げて喝破する。

【目次】(「BOOK」データベースより)

第1部 経済論争を不毛にしているのは誰か(人々はなぜ経済学を嫌うのか/専門人としての役割を自覚していない「専門家」/経済政策論争の焦点/より実り多い経済論争のために)/第2部 検証・日本の経済論争 2000-2002(グローバル資本主義の危機?/アジア通貨バスケットは必要か/金融「量的緩和」反対論の没論理性/為替相場も日銀の責任のうち ほか)

【著者情報】(「BOOK」データベースより)

野口旭(ノグチアサヒ)

1958年生まれ。1982年東京大学経済学部卒業。1988年東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。専修大学経済学部講師、助教授を経て、現在、専修大学経済学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

読みました。

まず誤解されがちなタイトル「経済学を知らないエコノミストたち」の説明から。

まえがきより、このエコノミストというのは

「専門家を名乗りながら、経済問題を経済学の原理とは無関係な世間知に基づいて論じている擬似専門家」

ということです。

円安について。

P45

「不整合な三角形」において説明したように、自由な資本移動のもとでは、貨幣供給Mと為替レートeの間には、「一方を外生的に与えると他方は必然的に内生変数になる」という関係がある。つまり、金融政策に特定の目標を設ける限り為替レートを固定できないし、為替レートを固定する限り貨幣供給は固定できないのである。現在の日本にとって適切なのは、金融政策に目標を設ける前者のレジュームであることは明らかである。そうである限り為替レートをある目標に誘導するようなことは基本的には不可能なのである。

これは円安を否定することではなく、円安は金融緩和の効果を成すための要因の一つであるということです。

インフレ目標について。

P34

日銀が長期国債買い切りによるベースマネー供給を続けていけば、いつかは必ず物価が上昇することは自明である。

そうでなければ、日銀はいくらでも国債を買い切ることができ、なおかつ物価はあがらないことになる。

これは、貨幣価値とその需用の面から考えるとそうなります。

中国脅威論について。

P200

アメリカの「日本叩き」は、九〇年代後半のアメリカの景気拡大によって、嘘のように収まった。要するに日本脅威論は、それ以前の自国経済低迷という、アメリカに国内問題の反映にすぎなかったのである。同じことは、現在の中国脅威論についてもいえる。かつての「経済大国」を自任していたころの日本であれば、このような論調がこれほど強まったとは思われない。その意味で、日本の中国脅威論とは、まさしく日本経済の「失われた十年」の一つの現れなのである。

今のTPP脅威論?などにこのような主張が今もみられます。

野口旭氏の主張は実に明確です。

またその主張の骨格たる現在の経済学は、

P17

理論的、実証的淘汰の仮定を経て生き残った、経済学者集団が持ちうる既存の知見の中での最も確実な部分の集大成である__。

としています。

そして、経済論争の多くが当事者の一人が経済理論を適切に応用できていないことから生じているとします。

これは、原田泰氏も同様な主張をしていました。

私も少しでも多くの経済の勉強して、理解を深めていけたらと思います