35条重要事項の説明 絶対暗記

□重要事項説明の記載事項

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 売買交換の記載事項

物件に関する事項

①登記された権利の種類等

⇒抹消予定でも説明必要

②法令に基づく制限の概要(都市計画法・建築基準法・都市の低炭素化の促進に関する法律・津波防災地域づくりに関する法律等)

⇒賃借の場合は、建蔽率や容積率など必要なし。外壁の後退距離の限度が定めされているのいであれば、住宅が建築出来る旨を告げるだけでは不十分。中身も伝えなないといけない。

③私道に関する負担に関する事項

④飲用水・電気・ガス等の供給施設、排水施設の整備状況

⇒見通しまで記載が必要

⑤「未完成物件の場合」

完成時の形状・構造等

⑥「既存建物の場合」

イ )建物状況調査(過去1年以内)を実施しているかどうか、および実施している場合はその結果の概要★1

※超重要

建物の賃借の場合は、1.建物状況調査を実施しているかどうか、および実施している場合はその結果の概要」のみの記載が必要となります。また、こちらも実施していなくても記載が必要な点に注意!!!!!!

ロ )設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国交省令に定めるものの保存状況

取引条件等に関する事項

⑦代金・交換差金以外に授受される金銭の額と授受の目的(37条被り)

⇒⇒超重要

37条とは違い、金銭の授受の時期が記載事項となっていない

⓼契約の解除に関する事項(37条被り)

- 手付解除(解除期限付)

- 引渡し完了前の滅失・毀損による解除

- 契約違反による解除

- 融資利用の特約による解除

- 譲渡承諾の特約による解除(借地権付建物の取引・解除期限付)

- 瑕疵の責任および瑕疵による解除 などなど

⑨損害賠償額の予定または違約金に関する事項(37条被り)

⑩手付け金等の保存措置の概要(宅建業者が自ら売主の場合)

⑪支払金、預り金を受領する場合の保存措置の概要★2

⇒講じなくても記載が必要

⑫ローンのあっせんの内容とローン不成立の場合の措置(37条被り)

⑬契約内容の不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約の締結その他の措置の概要(37条被り)

⇒講じなくても記載が必要

⇒35条書面では「措置の有無と概要」ですが、37条書面では、「その内容」となっていることに注意しましょう。

⑭「その他国土交通省令・内閣府令で定める事項」

・造成宅地防災区域に関する事項

・土砂災害警戒区域に関する事項

・津波災害警戒区域に関する事項

・市町村のハザードマップに表示された当該宅地または建物の所在地

・建物の石綿使用の有無の調査に関する事項の内容

・建物の耐震診断に関する事項の内容(昭和56年6月1日以降は除く)

⇒昭和56年6月1日以降に新築に着手したものについては説明が不要な点に注意しましょう。

・住宅性能評価を受けた新築住宅に関する事項

⇒新築住宅の売買・交換のみに記載が必要な項目となります

⑮「割賦販売契約の場合」

あ)現金販売価格

い)割賦販売価格

う)頭金・賦払い金の額、支払い時期と支払い方法

★1建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項は、相手方の希望の有無に関わらず、媒介契約書面の記載事項となります

★2支払金・預り金は37条書面にありません!!また

①50万円未満のもの②保全措置が講じられている手付け金③売主または交換の当事者である宅建業者が登記以降に受領するもの④報酬これらは含みません

.

★★★★宅建業者自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合における売買の相手方が宅建業者であったときは、取引士をして重要事項の説明をしなければならない

★★重要事項として説明する場合は守秘義務は対象外

★★★建物の売買交換において、当該建物が古都保存方の規定に基づく特別保存区内にある場合で、当該建物について改築又は増築をしおうとする時は、原則として府県知事の許可をうけなければならない。建物賃借においては説明事項ではない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

□貸借の場合の記載事項

①登記された権利の種類等

②法令に基づく制限の概要

③私道に関する負担に関する事項(土地あり建物なし)

④飲用水・電気・ガスの整備状況

⑤未完成物件の完了時の形状・構造等

⑥既存建物の建物状況調査(過去1年以内)を実施しているかどうか、および実施している場合はその結果(土地なし建物あり)

⑦借賃以外に授受される金銭の額・目的

⓼契約の解除に関する事項

⑨損害賠償額の予定・違約金に関する事項

⑩支払金・預り金の保全措置の内容

⑪造成宅地防災区域に関する事項

⑫土砂災害警戒区域に関する事項

⑬津波災害警戒区域に関する事項

⑭市町村のハザードマップに表示された当該宅地または建物の所在地

⑮建物の石綿使用の有無の調査に関する事項の内容

⑯建物の耐震診断に関する事項の内容

⑰台所・浴室・便所等の整備状況

⑱契約期間の及び契約更新に関する事項

⑲定期借地権・定期借家権と高齢者の居住の安定確保に関する事項

台所便所浴室で高齢者の借地と借家の契約更新する

⑳宅地・建物の用途や利用の制限

㉑金銭の契約終了時の清算に関する事項

㉒管理の委託を受けた者の氏名住所

㉓契約終了時における宅地上の建物の取り壊しに関する事項の内容

利用制限清算事項管理委託取り壊し

㉔区分所有建物の場合

・専有部分の用途や利用の制限に関する規約の定め

・管理の委託先

・代金の額(貸借では、割賃の額)や移転登記申請時期、物件の引き渡し時期は記載事項ではない。

□賃借契約においては、契約期間及び契約の更新に関するする事項について、重要事項として説明しなければならない。これらの定めがない時でもその旨を説明しなければならない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

□区分所有建物に関する9の追加事項

1敷地に関する権利の種類及び内容【絶対記載】

2共用部分に関する規約の定めがある時はその内容

3専有部分(部屋の事)の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときはその内容

4専用使用権に関する規約の定めがあるときは、その内容

⇒駐車場やルーフバルコニーなど

5建物の計画的な維持修繕費用等を、特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容

6計画的な維持修繕費用の積み立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額

7区分所有者が負担する通常の管理費用【絶対記載】

8建物および敷地の管理が委託されている時は、その委託先(管理会社)

9建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容

※区分所有建物の売買・交換契約の場合は、すべて説明事項であるが、貸借契約の場合は、3,8のみ追加説明が追加される。

※絶対記載とあるもの以外は「定めがあるときは記載する」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

※ペットの飼育禁止が規約がある場合は、上記3専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めとして35条書面にその旨を記載し、内容を説明しなければならないが、37条の記載事項でありません。貸借でも同様です。

□区分所有者の売買・交換契約においては、計画的な維持修繕のための費用の積み立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について、重要事項として説明しなければならない。しかし、賃借契約の時は説明の必要はない。

□区分所有建物の売買・交換契約においては、当該建物について共用部分に関する規約の定めがある時は、その内容を説明しなければならない。しかし、賃借契約の場合、これを説明する必要はない。

□区分所有建物の賃借の場合、専有部分の用途や利用制限に関する規約の定め・管理の委託先については説明する必要がある。上記と微妙に紛らわしい。

□共用部分とは以下全て

インターホン

玄関ポーチ

室外機置場

バルコニー

窓ガラス・網戸

室内の火災感知器

玄関扉

給水配管

==============================================

IT重説

35条書面では、IT(テレビ電話等)を用いての重要事項説明が認められています。

ただし、以下注意点があります。

①宅建業すべての取引

②宅建士が記名押印した重要事項説明書および添付書類が、あらかじめ送付されている

説明を受ける者が、あらかじめ送付された書類を確認しながら説明を受けることができる状態でなければなりません。

③宅建士証を提示する

説明を受ける者が、画面上で宅建士証を視認できたことを確認しなければなりません。

間違いやすい宅建業法

□宅建業者は、媒介して宅地の売買契約を設立させた場合、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載する事が義務づけられている。

※記載事項

取引態様の別、取引の相手若しくは依頼者の氏名・住所等、取引に関与した他の業者の商号又は名称等、宅地については現況地目・位置等、建物については構造上の種別・用途等、売買金額又は賃料等、報酬の額、取引の際の特約等である。

□取引士証の住所欄にシールを張ってもよい

□「政令で定める使用人」というだけでは役員に該当しなし。欠落要因に該当しない

□法人が免許換えが必要であるにもであるにも関わらず、それを怠ったとして免許取り消し処分を受けた場合は、役員であった者は当該取消処分の日から5年を経過していなくても免許を受ける事が出来る

□宅建業者は一定の事項について変更があった場合において30日以内にその旨を届出。役員や政令で定める使用人の氏名は含まれるがその住所は含まれない。

□宅建業者が2以上の都道府県の区域内で事務所を有する事となった場合において、国土交通大臣の免許をうけなければならない時は、国土交通大臣に対する申請は、主たる事務所を管轄する都道県知事を経由して行う。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

□都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内の土地において、農地を農地として売却する場合、当該農地は宅地にはあたらず、当該農地を売却するには免許を受ける必要はない。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

===============================

□Aが自己所有の農地を宅地に転用し造成後一括して宅建業者に媒介(代理)を依頼して不特定多数に分譲 →Aは宅建取引業にあたる

□Aが自己所有の宅地を一括して宅建業者に売却して宅建業者が不特定多数に分譲する →Aは宅建取引業にあたらない

要約すると、自分の建物や土地を1回のみの売買で取引する場合は、媒介だろうが代理だろうが、免許は要りません。それを数回の取引にしてしまうと、免許が必要になる。

============================================

□取引士は、氏名または、住所を変更した時は、変更の登録の申請とあわせて、取引士証の書き換え交付を申請しなければならない。

□取引士証を返納しなければならないのは、①登録が削除された時、②取引士証が効力をうしなった時である。

取引士が宅建業者(=個人業者)である場合に、宅建業を廃止したとしても、取引士証を返納する必要はない

□免許取り消し処分の聴聞の公示日から60日以内に役員だった者は、合併消滅日から5年間は免許欠落者

□暴力団員だった者が役員をしていた

⇒法人は免許を取り消される。

⇒そこから5年経過していなくても、暴力団員が退任していれば免許を申請出来る

ここで問題なのは、暴力団員本人は、団員でなくなった日から5年以内は欠落要件に該当する

□過失傷害による罰金刑は免許の欠落要因ではない。免許を取り消される事はない。

□宅建業者が下記理由で免許を取り消された場合、5年経過しなければ免許を受ける事が出来ない

同様なケース

①不正な手段で免許をうけた

②業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い時

③業務停止処分に違反した時

□宅建業者の免許の有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しないと更新出来ない

□甲県知事免許を受けた宅建業業者に対して、業務地を管轄する乙県知事が指示処分をした時は、乙県知事が遅滞なく甲県知事にその旨を通知する。宅建業者自身に届け出義務はない

□取引士証の講習受講義務

「原則」

取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の6か月以内に行われるものを受講しなければならない。

「例外」

①試験合格後、1年以内に交付を申請する場合

②登録の移転に伴って、移転先の都道府県知事から取引士証の交付を受ける場合

□登録の受けている者で、取引士証の交付を受けていない者が重要事項の説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、その登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受ける事が出来ない

□取引士が禁固以上の刑に処せされた場合、その刑の執行を終わりまたは執行を受ける事が出来なくなった日から5年を経過しなければ登録を受ける事が出来ない。登録の消除処分を受けた日から5年ではない。 上記との比較で注意。

□取引士の登録は成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は登録を受ける事が出来ない

□取引士は破産者となった場合は30日以内に届出

□宅建試験でカンニングがばれた。知事は3年以内の受験禁止が出来る

□案内所を設置する場合、業務開始の10日前に免許権者及び案内所の知事に届け出しないといけない

□受領額が1000万以下でありかつ

未完成物件・・・・代金の5%以下

完成物件・・・・代金の10%以下

の場合も保全措置は不要

いかいかは保全不要⇒いかは不要

ちょうちょうは保全必要⇒蝶々必要

□モデルルームは事務所扱い。また、媒介・代理を依頼したほかの宅建業者の事務所も事務所扱い。クリーングオフ制度が適用出来ない。

■ 専属専任媒介契約は媒介契約締結日の翌日から5営業日以内

■ 専任媒介契約は媒介契約締結日の翌日から7営業日以内

■ 一般媒介契約は登録義務なし

不動産屋さんの定休日は日数にカウントしませんし、媒介契約を結んだ日の当日も含みません。たとえば、火曜日と水曜日が定休日の不動産屋さんと日曜日に専属専任媒介契約を結ぶと、1日目が月曜日、2日目が木曜日…5日目が日曜日となります。

□宅建業者が自ら売主となる場合は、契約不適合責任については、原則として民法の規定よりも買主に不利となる特約をしてならず、買主に不利な特約は無効となる。

資格登録簿

この登録をうけて、受験地の都道府県知事が資格登録簿に一定事項を登載する。

宅建業者名簿の記載事項

①免許証番号と免許年月日

②商号・または名称

③事務所の名称と所在地

④法人場合の役員の氏名と政令定める使用人の氏名

⑤個人である場合、その使命と政令で定め得る使用人の氏名

⑥事務所ごとに置かれる専任の取引士の氏名

などなど。

変更の届出

上記②から⑥の事項について変更があった時は30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。俗にいう名前系と事務所の住所変更は30日に届け出ろという話だ。

宅建業者の従業者名簿

以下が記載される。

・氏名 生年月日

・従業者となった年月日なくなった年月日

・主たる職務内容

・取引士であるか否か

宅建士登録簿の登載事項の10項目

覚え方

個人の個人情報5つ

試験2

従事してる会社商号免番1

取引士登録関係2

全部で10個だよ。もう覚えたね!簡単だね。余裕だねーーーーー!

全くおぼえられねーよ!!!

①氏名

②生年月日

③性別

④住所

⑤本籍

⑥試験合格年月日

⑦試験合格証書番号

⓼従事している宅建業者の名称または商号、免許証番号

⑨登録番号

⑩登録年月日

取引士は、氏名・性別・住所・本籍・従事してる宅建業者の名称・商号、免許証番号に変更があった場合には、遅滞なく変更の登録の申請をしなければならない

※個人が住所を変更して届出が必要になるケースは、

取引士証の書き換え申請と、変更の登録の申請のみ

重要事項の⓼契約の解除に関する事項

売買契約書の各契約条項のうち、以下の6点(契約書によっては5点)の解除条項が対象となっている。ただし、これらの点は全種類の契約書に共通するものではなく、また、個別の取引に応じてこれら以外にも解除に関する事項を定める場合もある。このため、重要事項説明書の作成交付にあたっては、事前に契約内容を詰めたうえで契約書の解除条項をすべて説明できるよう、整合性を持たすことが重要となる。

- 手付解除(解除期限付)

- 引渡し完了前の滅失・毀損による解除

- 契約違反による解除

- 融資利用の特約による解除

- 譲渡承諾の特約による解除(借地権付建物の取引・解除期限付)

- 瑕疵の責任および瑕疵による解除

マンション(建物)の賃借の媒介に関し、期間の定めがある賃貸借において、借主からの中途解約を認める条項は、重要事項の⓼でなくて、37条書面の「契約の解除に関する定めがある時の、その内容」に該当し37条書面に記載する。従って、賃借の途中解約については重要事項で説明しない。

宅建苦手分野9月10日 予想試験主題ポイント

苦手範囲

★意思表示

★制限行為能力者

・取消なのか無効なのか

・動機の錯誤・表示の錯誤

★借地借家法

★不法行為の消滅時効

★報酬計算

★区分所有法

★宅建業者名簿の記載事項

★取引士資格名簿の記載事項

★営業保証金・営業保証

9月15日苦手ジャンル

★媒介契約を忘れてる⇒専属専任契約の場合はその旨を指定流通機構へ登録

★錯誤は結局取り消せる取り消せない?!

★共有ルールスマートまとめ

★代理 取り消し出来るのは 善意か悪意か

★連帯債務 絶対効

★借地権更新のルール

★営業保証金保証協会の公告ルール

★重要事項説明

★保全措置以下以下不要 蝶々必要

★宅地造成握り人盛知事が超えろ!

宅地造成基準500mというのは超 2mも1mも超

★住宅金融支援機構

★クーリングオフに関するルール

事務所以外で買受の申し込みをするとクーリングオフできる条件に合致するが、クーリングオフに関して口頭(書面がない)で告げられただけで、10日過ぎても建物の引き渡しも受けていないその場合もクーリングオフ出来る。

★取引士を置く案内所を他県で増やしても、免許換えの必要はない。

★宅建業者の免許替えと宅建士の登録の移転

★建築基準法全般

★時効の完成猶予 時効の更新

★土地区画整理法

★固定資産税

★彼保佐人のもやもや履行遅延のもやもやケース

★連帯債務と連帯保証 親亀子亀の法則があるのが連帯保証

本年度の予想ポイント

☆意思表示 錯誤

☆制限行為能力者 未成年者

☆売主の担保責任 ⇒⇒下記を覚える。

1種類品質が契約不適合 ⇒⇒⇒追完請求・代金減額請求・損害賠償・解除

2数量契約不適合⇒⇒⇒同上

3権利内容契約不適合⇒⇒⇒同上

4権利の全部が他人に属する場合。全部他人物売買⇒損害賠償・契約解除

5権利の全部が他人に属する場合(抵当権当)⇒同上

1は知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと追完請求当出来ない。

1~5はいずれも買主が損害賠償を請求する場合は、売主に落ち度がある事が必要。

☆区分所有法が重要らしい

☆免許と登録

心身の故障により宅建業または取引の事務を適正に営む事が出来ないものは、宅建業者にも取引士にもなれない

☆重要事項説明

ハザードマップ

☆住宅瑕疵担保履行法

敵町される建築物⇒新築住宅。建築工事完了日から起算して1年以内。であり、かつ、人の居住の用に供した事のない住宅

供託額の算定⇒合計と数の算定については床面積が55㎡以下の場合は2戸をもって1戸とする

基準日から3週間以内に免許権者へ届け出

基準日の翌日から50日を経過した日から新築住宅売買契約の禁止

☆建築基準法

建築確認・特殊建築物

防火地域、準防火地域

☆不動産鑑定評価基準

☆譲渡所得税 住宅ローン減税

区分所有法

本年度宅建のに出る可能性高し!!

必達!!

規約設定の特例4つ

規約

□規約は管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者または、その代理人で規約または集会の決議で定めるものが保管しなければならなない。規約を保管する者は、利害関係人の請求があった時は、正当な事由がある場合を除いて規約の閲覧を拒んではならない。区分所有者が請求した場合でも同じである。

□規約の保管場所は建物内の見えやすい場所に掲示しなければならない

□規約は書面又は電磁的記録により作成しなければならない。

□規約の設定、変更または廃止は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべき時は、その承諾を得なければならない。特別の影響を及ぼすべき区分所有者の承諾を得られなければ、規約の設定、変更又は廃止をする事が出来ない

□議事録

集会の議事については、議長は書面または電磁的記録により議事録を作成しなければならない。議事録には、議事の経過の容量及びその結果を記載、または記録しなければならない。議事録が書面で作成されている時は、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。

□決議事項の制限

集会においては、あらかじめ招集通知した事項についてのみ、決議をする事ができる。しかし、区分所有法に集会の決議について、特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議する事が出来る

□議決権は書面で又は代理人によって行使する事も出来る

□決議方法

区分所有法または規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾がある時は、書面または電磁的方法による決議をする事ができる。

規約設定の特例

最初に建物の専有部分の全部を所有する者(分譲業者)は、下記の事項についてのみ公正証書により規約を設定する事が出来る。

①規約共用部分に関する定め

②規約敷地に関する定め

③専有部分と敷地利用権の分離処分に関する事項

④敷地利用権の割合に関する事項

上記4つに限定される。共有部分の変更に関する定めについて規約を設定できない。

集会の決議事項

4/5 建て替え決議

3/4 規約の設定・変更・廃止、共用部の重大変更 管理組合法人の設立解散

過半数 管理者の選定・解任

1/5 集会の招集通知

【集会の少数通知】

区分所有者の5分の1以上で議決権を5分の1以上を有するものは、管理者に対し会議の目的たる時効を示して、集会の収集を請求する事が出来るが、この定数は規約で減する事ができる。

管理者・議長

□管理者が専任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を収集した区分所有者の一人が議長となる。

□管理者の選任については、特に規制がない。したがって自然人であるか、管理会社等の法人であるか、また、区分所有者であるか否かを問わない

□管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し区分所有者のために原告又は被告となる事が出来る。例えば、管理者は管理費の支払いが滞っている区分所有者に対して訴訟を提起してその支払いを求める事が出来る場合がある。

□管理者は少なくても毎年1回集会を招集しなければならない。その事務に関する報告をしなければならない。集会の招集は原則として会費より少なくても1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。この期間は伸縮出来る。

□管理者に不正な行為、その他の職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求できる。

□集会の議事について、議長は書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。議長が、この議事録の作成義務に違反した場合、あるいは議事録に虚偽の記載、記録をしたときはその議長は20万円以下の過料に処せらえる。

□管理組合は所定の手続きを経て法人となる事ができ、その際管理組合法人には理事と監事を置かなければならない。

【区分所有者】

□区分所有者は、規約または集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて電磁的方法によって議決権を行使する事が出来る。

□区分所有者の承諾を得て専有部分を専有する者は、集会における会議の目的たる事項について利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べる事が出来るが、議決権はないから議決権を行使する事は出来ない。

□区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合、集会の決議に基づき、区分所有権及び敷地利用権の競売を請求する訴訟を提起する事が出来る。

□区分所有者全員の利害に関係しない一部共有部分(専用エレベーター)に関する事項も、区分所有者全員の規約に定める事が出来る。

■集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2名がこれに署名しなければならない。押印は不要

【共用部分】

□共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのが原則であるが、規約で別段の定めをしてもよい。従って、規約で共用部分を特定の区分所有者の所有とする事も出来る。

□共用部分に関する費用は、区分所有者がその持ち分に応じて負担する。

□共用部分の保存行為は、各共有者が単独でする事が出来る。

□管理者が所有する場合を除き、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定める事は出来ない

□各共有者の共有部分の持ち分は、その有する専有部分の壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積の割合による。建築基準法ではそれが中心線になるから混乱注意。

□共有部分は、区分所有者または一部の区分所有者の共有に属するのが原則ですが、規約に特別の定めがあるときは、管理者は共用部分を所有する事が出来る。

□過半数は1/2ではない。規約については過半数覚えておく事

借地借家法 借家期間なしいつでも解約発動!!

借家権

借家権とは、建物の賃借権の事である。ただし、明らかな一時使用目的の場合や、使用貸借の場合については、借地借家法の適用にはなりません。

一時使用目的の建物の賃貸借については、民法が適用される。従って当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約申入れをする事が出来る(民法土地1年建物3か月借家法賃貸人から6か月賃借人から3か月)

当事者が賃貸借の期間を定めたときは、賃借人は、特約がない限り契約に定めた時期に建物の返還をする必要があり、賃借人から中途解約をする事は出来ない

(民法解約不可借家法1年前から6か月までに通知)

期間をさだめなかった場合は、民法でも借家権でもいつでも解約できる。

期間を定めた場合は、民法は解約不可、借家権は1年前に通知する。

存続期間と更新

【借家権の期間】

借家権は、50年を超える事が出来る。また、1年未満の期間を定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。

【期間を定めた建物の賃貸借契約の更新拒絶の方法】

当事者の契約期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知等をしなかった時は、更新したものとみなされる。賃貸人が更新拒絶する場合は正当事由が必要

【期間満了時賃借人が使用継続した場合】

通知があった場合でも、契約期間が満了した後、賃借人が使用を継続し、賃貸人がそれに対して遅滞なく異議を述べないと、やはり更新したものとみなされる。

【賃貸人の更新拒絶の必要要件】

⇒建物賃貸人がする更新拒絶の通知には、正当事由がなければならないが、正当事由の有無の判断は転借人の事情も含み考慮される。

【期間を定めない賃貸借の更新拒絶・途中解除】

当事者はいつでも解約の申し入れをする事が出来る。

賃貸人から解約を申し入れた場合は6か月後に終了(正当事由必要)

賃借人から解約を申し入れた場合は3か月後に終了(正当事由不要)

解約の申入れがフリーダムの契約。

借家権の譲渡・転貸

【無断転借したの場合】

賃貸人は、賃貸借を解除せずに転借人に明け渡し請求できる。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃貸物を転貸する事は出来ない。

【転借人への契約終了方法】

賃貸借終了時、賃貸人から転借人に対して契約終了の通知をしなければ、転借人に対抗出来ない。この通知がなされると、転貸借契約は6か月後に終了する。つまり通知後に明け渡ししなければならない。直ちに明け渡ししなければならない訳ではない。

借家権の譲渡・転貸の場合、賃貸人の承諾に代わる裁判所の許可の制度はない。⇒⇒⇒しかし更新拒絶の通知には正当な事由が必要となる。結局裁判所の判断になるのではないか!?

□転借人へ通知義務

Aは建物所有者

BはA建物の賃借人15万であり、Cへの転貸人10万

Cは転借人

・有効な転貸借がある場合、転借人は賃貸人に対して直接義務を負う。従って転借人Cは、賃貸人Aに対して賃料支払い債務を負う

・AはCに通知をしなければ、賃貸借契約の終了を転借人Cに対抗出来ない。この通知がなされると転貸借契約は6か月後に終了する

造作買取請求権

賃借人は、契約期間の満了または、解約の申入れによって契約を終了する時に、造作を時価で買い取るように賃貸人に請求する事が出来る。ただし、この規定は特約で排除できる

⇒造作買取請求権と建物明け渡し義務は同時履行の関係に立たない。、また造作買取請求権を被担保債権とする建物の留置権の設立も認められない。

⇒賃借人が賃貸人の承諾を得て建物を第三者に転貸した場合で、第三者が賃貸人の同意を得て建物に付加した造作があるときは、賃貸借契約終了の際、第三者(転借人)は賃貸人に対して造作買取請求権を行使する事が出来る

賃借人の責めに帰すべき事由の修繕費

賃貸人は、賃借人の責めにきすべき事由によって修繕が必要となったときを除き、目的物の使用・収益に必要な修繕を行わなければならない。よって、賃借人の責めにきすべき事由によって修繕する場合は、賃貸人は修繕義務を負わない。

借家権の対抗要件

□建物の引き渡しがあれば借家権を第三者に対抗する事が出来る。

⇒上記を特約で無効としたとしても、建物の賃借人・転借人に不利なものは無効となるため、特約で無効とする事は出来ない

□一時使用目的の建物の賃貸借については、借地借家法の規定は適用されず、民法が適用される。この場合、賃貸借の目的物が不動産の場合、民法上の第三者に対する対抗要件は、賃借権の登記である。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

⇒一時使用賃貸借で建物の引き渡しを受けても対抗要件に全くなりません

!!!!!!!!!!!!!!!!!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

定期借家権と普通建物賃借

【定期建物賃借】

定期建物賃貸借や、取り壊し予定の建物の賃貸借は、書面によって契約しなければならないが、公正証書でなくてもよい。また、利用目的に制限はない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼契約を更新しない場合の方法

定期建物賃貸借の場合は、あらかじめ賃借人に対して契約の更新がなく期間の満了により賃貸借は終了する旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。この説明がないと更新ない特約は無効

書面で交付して説明する重要事項と同じ稀のパターン。

手付け保全措置とクーリングオフは書面の交付だけでよい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▼解約できる特例

□定期建物賃貸借では、床面積が200㎡未満等の一定の要件を満たせば、賃借人からの中途解約が認められる。

【普通建物賃借】

□普通建物賃貸借は更新しない特約は認められないが、賃借人が中途解約できる旨の特約は認められる。

□普通建物賃貸借も当事者の期間満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、従前の契約と同じ条件で更新したものとみなす。

□借家権の場合の期間を定めた賃貸借とは、普通建物賃貸借と定期建物賃貸借の両方を指す。

家賃減額請求

1 賃貸人からの増額請求について協議が調わない場合、増額を正当とする裁判所の判決がなされるまでは、賃借人は相当と認める額の賃料を支払えばよい。

2 賃借人からの減額請求について協議が調わない場合、減額を正当とする裁判所の判決がなされるまでは、賃貸人は相当と認める額の建物の借賃の支払いを請求することができる。

3 その後の裁判の結果で、受領または、支払済み賃料に過不足があれば、年1割の割合による利息で返還もしくは追加支払をしなければならない。

地価の高騰や、税金の増減などで、建物賃料が不相当となった場合

当事者は将来に向かって借賃の増額請求・減額請求をすることができます。

□増額請求しない旨の特約 と 減額請求しない旨の特約

▼普通建物賃貸借契約の場合

普通建物賃貸借契約において、一定期間、増額しない旨の特約がある場合、その期間内においては、増額請求はできません。(増額請求は有効)

普通建物賃貸借契約において、一定期間、減額しない旨の特約がある場合、賃借人に不利になるので、特約自体無効となり、減額請求はできます。

▼定期建物賃貸借の場合

定期建物賃貸借契約において、一定期間、増額しない旨の特約がある場合、その期間内においては、増額請求はできません。(増額請求は有効)

定期建物賃貸借契約において、一定期間、減額しない旨の特約がある場合も、特約は有効となり、減額請求はできません。

□協議が調わない場合

建物賃料についての増減について、賃貸人と賃借人とが協議を行うのですが、協議が整わない場合はどうなるのでしょうか?

賃貸人からの増額請求について協議が調わない場合、増額を正当とする裁判所の判決がなされるまでは、賃借人は相当と認める額の賃料を支払えば足ります。

賃借人からの減額請求について協議が調わない場合、減額を正当とする裁判所の判決がなされるまでは、賃貸人は相当と認める額の建物の借賃の支払いを請求することができます。

その後の裁判の結果で、受領または、支払済み賃料に過不足があれば、年1割の割合による利息で返還もしくは追加支払をしなければなりません。

個別事項

□賃借人が相続人なしに死亡した場合、事実上夫婦同様の関係のあった同居者は、賃借人が相続人なしに死亡した事を知った後1か月以内に賃貸人に対して反対の意思表示をしない限り、賃借人としての権利義務を承継する。

以下無断転載リンクお許し下さい。

借地権借家法 借地権

借地権とは

建物所有を目的とする地上権と土地賃借権の事である。建物所有目的がない場合、使用貸借の場合には借地借家法は適用されない

借地権存続期間

借地権の存続期間は30年以上で定める。これより短い場合や、期間を定めなかった場合は30年となる

□合意更新の場合、最初の更新は20年以上で定めて、2回目以降の更新は10年以上で定めなければならない。更新の際に建物が残ってなくてもかまわない。

□請求による更新・法定更新の場合、最初の更新は20年以上、2回目以降の更新は10年以上となる。ただし、更新の際に建物が残っていなければならない。また、地主が正当事由ある異議を述べれば更新されない

⇒更新時に建物がなければ請求更新したとはみなされない。つまり、請求のよる更新は出来ない

⇒地主が遅滞なく異議を述べたとしても、正当な事由ある異議を述べなければ、原則として借地契約は更新される。この時、更新後の期間じゃ、最初の更新時の20年、2回目以降は10年となる。

□地主が借地権の譲渡・転貸を承諾しない場合、裁判所は、借地権者の申し立てにより、地主の承諾に代わる許可を与える事が出来る

借地上の建物の再築について

1 地主の承諾がある場合

最初の契約期間中・・・承諾があった日と建物を再築した日のどちらか早い日から借地権は20年間存続する

更新後・・・・最初の契約期間中と同じ

2 地主の承諾がない場合

最初の契約期間中・・・当初の契約期間で終了

⇒⇒⇒建物が借地権の存続期間満了前に、借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造された場合でも、借地権者は、建物買取請求権を行使する事が出来る。

更新後・・・無断で再築すると地主は解約申し入れ等が出来る

3地主からの確答がない場合

最初の契約期間中・・・・再築の通知後2か月を経過しても地主からの確答がなければ再築の承諾があったものとみなす。

更新後・・・地主の承諾か裁判所の許可が必要

借地期間中の解約申入れ

最初の契約期間中・・・・解約の申入れは出来ない

更新後・・・・建物の焼失があった場合においては、借地権者は土地の賃貸借の解約の申入れが出来る。この場合には解約の申入れがあった日から3か月を経過する事によって借地権は消滅する

借地権の解約については、更新後の建物焼失した場合のみ解約できると考えてよい。(おそらくである。確定情報ではない)

建物買取請求権

契約期間が満了して契約の更新がない時は、借地権者は地主に対し、建物を時価で買い取るよう請求する事が出来る

借地権の対抗要件

借地権を第三者に対抗するためには、借地上の建物の登記があればよい。ただし、この登記は借地権自身の名義でなければならない。また、表示登記でもよい。

第三者が建物を取得するが、地主の承諾がない場合

第三種が賃借権の目的である土地の上の建物を「取得」した場合において、借地権設定者賃借権の譲渡または転貸を商大しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るべきことを請求できる

登記建物滅失の場合

登記された建物が滅失した場合、借地権者は一定事項を掲示する事で2年間対抗力が認められる。登記していないと無効。

【借賃増減請求】

□土地の借賃が近傍類似の土地の割賃に比較して不相当となった時は、契約の条件に関わらず、当事者は将来に向かって割賃の額を増減する事が出来る。

定期借地権について

☆彡建物の賃借人がその期間満了を1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこの事を知った日から1年を超えない範囲内で、土地の明け渡しにつき、相当の期限を猶予する事が出来る

1 一般定期借地権

存続期間は50年以上。更新をしない旨の特約は公正証書等書面でしなければならない

2 事業用定期借地権

存続期間は10年以上50年未満。公正証書で契約しなければならない。

☆彡借地権の中で唯一10年から29年の借地契約が出来るのはこの事業用定期借地権のみ

■存続期間が30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、契約の更新、建物の築造による存続期間の延長及び建物買取請求権を排除する旨を定める事ができる。

■存続期間が10年以上30年未満とする借地権の設定契約を公正証書によってした場合には、普通借地権に認められる借地権者保護の規定(借地権の存続期間等、建物買取請求権及び借地契約の更新後の建物の再築の許可)の適用はない。

■存続期間が30年以上か未満かで適用除外となる内容がかわる。

■取り壊し予定の建物の賃貸借は書面によってしなければ効力を生じないが、公正証書でなくても良い。

3 建物譲渡特約付き借地権

存続期間は30年以上。期間経過後、建物を土地所有者に譲渡する特約付の借地権。契約は口頭でもよい。書面はいりません!!!過去問ケアレスミス多数

解約申し入れ

民法

期間の定めのある契約 ・・・解約申入れ不可

期間の定めのない契約 ・・・いつでも可 土地は1年・建物は3か月

借地法

期間の定めのない契約・・・30年となる。解約不可

借地法は、30年、20年、10年なので基本期間がある契約になる。

最初の30年に関しては、

合意更新なのか請求による更新なのかの違いを理解する。

30年の期間の時の再築があった場合を理解する。

地主の合意があった時と合意がない時。

合意がある時はそこから20年の借地契約。合意がない時は、当初の30年で終了。つまり、合意がないと1年目で29年間借地料を払わないといけないという事。

また、この30年の間に解約の申入れは出来ない。

更新後の20年間の間に再築があった場合を理解する。

地主の合意があった時は、そこから20年の借地契約。

地主合意がない時は地主が解約する事ができる。

また、この20年の間に滅失があった時は、借地権者も解約の申入れが出来る。

借家法

期間の定めのある契約・・・1年未満は期間の定めがない契約になる。

基本は解約不可能

条件付き200㎡以下で1月以内に解約可能

更新は、1年前から6か月前までに通知。正当事由は必要

期間の定めのない契約・・・・正当事由で賃貸人は6か月、賃借人は3か月

■【借地借家法の過去問題】

【賃借権の対抗要件】

賃借権が二重に設定された場合は、先に対抗要件を備えた方が優先する。両者とも備えていないにも関わらず、Aの方が取得するとかBの方が取得するとかの問題が出る事があります。

【地代等増減請求権】

借地借家法では、地代増減請求権について規定しており、これは原則として契約の条件にもかからず行使する事が出来る。なお、一定の期間時代党を増額しない旨の特約がある場合には、その期間内については増額請求する事が出来ません

【定期借地権と定期借家権の更新しない契約時の違い】

一定の定期借地権には、契約の更新がなく、建物買取請求をしない事とする旨を定める事が出来ますが、その旨を記載した書面を交付して説明する必要はありません。

しかし、定期借家権の場合には、「その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない」

民法 賃貸借 使用貸借

賃貸借

□賃貸人は目的物を賃借人に使用させ、修繕する義務を負う

□賃借権の対抗問題

民法上、賃借人が第三者に賃借権を対抗するためには、賃借権の登記が必要である。

期間

□民法上、賃貸借契約期間の最長は50年であり、50年を超えて設定した場合は50年に短縮される

□期間を定めずに契約をした場合、当事者はいつでも解約の申し入れが出来、土地は1年、建物は3か月経過後に終了する

□期間を定めた場合は、借主はその時に返還しなければならない。⇒つまり解約出来ない

賃借権の譲渡転貸

賃借権の譲渡、転貸をするには、賃貸人の承諾が必要である。承諾なしに譲渡転貸をした場合、原則として賃貸人は契約を解除する事が出来る

【合意解除】

□賃貸借契約を賃借人の債務不履行を理由に解除された場合には、その解除を転借人に対抗できるが、合意解除の場合には転借人に対抗できない

【転借人への催促不要】

⇒賃借人の債務不履行により賃貸借契約が解除され終了した場合、転貸借は、賃貸人が賃借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能となり終了となる。転借人に対して延滞賃料を支払う機会を与える必要はない。

【合意解除時債務不履行解除権を有していた場合】

⇒債務不履行による解除権を有していた場合は、合意解除を転借人に対抗可能。AはBとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時債務不履行による解除権を有していたとき、合意解除した事があってもC(転借人)に対抗する事は出来る

【賃貸人変更による敷金の取り扱い】

□賃貸借期間中に賃貸人が変更した場合、敷金関係は新賃貸人に承継されるが、賃借人が変更した場合は、敷金関係は新賃借人に承継されない

【土地期間満了時の無知の建物賃借人に対する明け渡し猶予】

□存続期間の満了によって、建物の賃借人が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人がその期間満了を1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、建物の賃借人がこの事を知った日から1年を超えない範囲内で、土地の明け渡しにつき相当の期限を猶予する事が出来る。

【建物が損害受けた場合の請求期限】

□賃借人の用法違反によって、建物に損害が生じた場合、賃貸人は賃借人に対して建物の返還を受けた時から1年以内に損害賠償請求をしなければならない

【転借人の債務の責任の範囲】

□賃借人が適法に賃借物を転貸した時は、転借人は、賃借人と賃貸人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃借人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。しかし転借人が賃借人に前払いで支払ったとしても、賃貸人に対しては対抗は出来ない。

【転借人の造作買取請求権】

□賃借人の賃貸人への造作買取請求権⇒転借人にも適用あり

【賃貸物の滅失による賃料減額】

□賃貸物の一部が滅失その他の事情により使用収益をする事が出来なくなった場合、それが賃借人の責めに帰する事が出来ない事由によるものである時は、賃料は、その使用収益する事ができなくなった部分の割合に応じて減額される。賃借人からの請求がなくても賃料は当然に減額される。

【賃借人費用負担支出した場合の取り扱い】

□賃借人は賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出した時は、賃貸人に対して直ちにその償還を請求する事が出来る。

使用貸借

□性質

無償

□修繕義務

貸主には目的物修繕義務なし

□費用償還義務

通常の必要費については、貸主に償還義務なし

□担保責任

贈与と同様、原則として負わない

□借用物の返還時期

(1)期間を定める場合※

⇒借主はその時に返還しなければならない

(2)期間を定めない場合

⇒①目的を定めとき

使用収益終了時に返還。たださい、使用収益終了前でも使用収益にたる期間経過後は、貸主は解除出来る。

⇒②目的を定めないとき

貸主はいつでも解除出来る

(3)借主の解除権

借主はいつでも解除出来る

※当事者が使用貸借の期間を定めた場合、使用貸借は、その期間が満了する事によって終了する。そして使用貸借については、借地借家法の適用がないため、期間満了時おける「貸主からの返還請求に正当事由がないときは、従前の同一の条件で、さらに1年間建物を無料で借り受けるという事は出来ない」

□借主の死亡

使用貸借は終了

民法 抵当権 地役権

・性質

・法定地上権

・対抗問題

・妨害排除請求権

抵当権の性質

【登記早い者勝ち】

1つの不動産に複数の抵当権が設定された場合、先に登記をした方が優先する

【物上代位】

目的物の代わりの物に抵当権の効力を及ぼす事を物上代位という。ただし、払い渡される前の差し押さえが必要である。

【抵当権設定時の付加一体物】

付加一体物、抵当権設定時に存在した従物や従たる権利にも抵当権の効力が及び。

【抵当権で担保される利息】

抵当権で担保される利息は最後の2年分に限られるのが原則だが、他に抵当権者等がいなければ2年分に制限されない。

【一括競売】

一括競売をした場合、優先弁済を受ける事が出来るのは、土地の代金からのみである

【第三取得者】

代価弁済(抵当権者の求めに応じて支払う事)や抵当権消滅請求(第三取得者の方から消滅させる事)により保護される

【抵当権の順位】

各抵当権者の合意によって変更する事が出来るが、その登記をしなければ効力を生じない。

【担保された債権に不履行があった場合】

抵当権が設定された場合、その担保する債権について不履行があった時、抵当権は、その後生じた抵当不動産の果実に及ぶ

【貸金債務の弁済と当該債務の担保のいために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続きは、同時履行の関係がない】

債務の弁済によってはじめて債務が消滅し、付従性により抵当権が消滅するため

□質権は、譲り渡す事が出来ない物をその目的とする事が出来ない。譲渡できないものだと弁済出来ないからである。

【抵当権の効力】

原則として、土地の建物は別個の不動産なので、土地に設定した抵当権は建物に及ばず、建物に設定した抵当権は土地に及ばない。

しかし、抵当権の対象不動産が賃借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は、当該建物のみならず、住たる権利である土地賃借権につても及ぶ

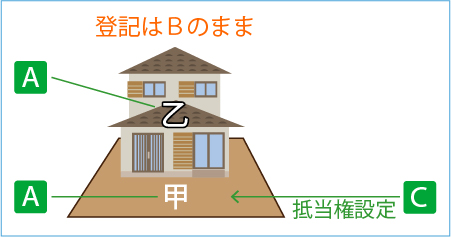

法定地上権の設立要件

□法定地上権が設立するためには、抵当権設定当時、土地の上に建物があり、それが同一の所有者である事が必要である。よって、更地に抵当権を設定した場合、法定地上権は設立しない

⇒この場合登記の有無は問われません

上記、3,4の間に建物が別の人に譲渡されていたとしても、4が実行されたら法定地上権は成立します

参照

抵当権設定後の賃貸借

抵当権設定登記後の賃貸借は、原則として抵当権者に対抗できないが、登記をした賃貸借があり、その登記前に登記をした抵当権者が同意し、その同意の登記がある時は、賃貸借を対抗できる。抵当権者が同意してその同意の登記が取るのはとても困難なので、抵当権設定の対抗問題は、抵当権者がかなり強い

□抵当権者に対抗出来ない賃貸借でも、競売手続きの開始から建物を使用する者は、買受人が買い受けた時から6か月間は建物を引き渡さなくてよい。

妨害排除請求権

抵当権が設定された建物を損傷させるような事由がある時は、抵当権が侵害されると考え、抵当権者は弁済期到来前であっても、妨害排除請求権を行使する事が出来る。

□抵当権設定者が通常の利用方法を逸脱して建物を損傷させて場合、故意でなくても抵当権者は、直ちに債務の請求が出来る。

地役権

【ポイント】

1 地役権を要役地と分離して譲渡することはできない(地役権の付従性)

2 要役地を売却したら、購入した第三者に地役権が移る(地役権の随伴性)

3 要役地が分割、または一部譲渡された場合、地役権は各部分のために存在する(地役権の不可分性)

4 承役地が分割、または一部譲渡された場合、地役権は各部分の上に存在(地役権の不可分性)

【地役権とは】

地役権とは、ある土地の便益を上昇させるため、他の土地を利用できる権利をいいます。この「ある土地」を要役地(ようえきち)、「他の土地」を承役地(しょうえきち)と呼びます。そして、地役権設定登記を申請する場合、承役地のみならず要役地についても所有権の登記がされていなければなりません。

【地役権の性質】

地役権には、「付従性」と「随伴性」、「不可分性」があります。 これは抵当権の性質と同じです。

■付従性

地役権を要役地と分離して譲渡することはできません。あくまでも地役権は要役地とセットです。

■随伴性

自分の土地(要役地)を売却したら、購入した第三者に地役権が移ります。

地役権はその土地にくっついているので、所有者が替われば、それに伴い、地役権も移ります。一方、他人地(承役地)が売却されても、要役地の所有者は他人地の新所有者に対抗できます。要役地の所有者が登記をしていなくても、新所有者に対抗することができます。

■不可分性

要役地が分割、または一部譲渡された場合、地役権は各部分のために存在します。

承役地が分割、または一部譲渡された場合、地役権は各部分の上に存在します。

【地役権の時効取得】

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識する事が出来るものに限り、時効によって取得する事が出来る。ただし、通行地役権の要件を充足するには、要役地の所有者によって承役地上に通路が開設された事がで必要にjなる

⇒試験では、or で出る場合があるが、andである。

また、地役権は、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権を共に移転するので、要役地の譲受人は、要役地について所有権移転登記をすれば、地役権の取得についても承役地の所有者に対抗する事が出来る

民法 相続 親族 婚姻関係

相続

□相続を放棄した者の子については代襲相続は認められない。それに対して、相続欠格者の子については、代襲相続が認められる。

□承認と放棄

自己のために相続開始を知った時から3か月以内に単純もしくは限定承認、または放棄をしなければならない。行わない場合は、単純承認したものとみなされる。

□遺言

(1)遺言能力

①未成年者⇒15歳に達すれば単独で出来る

②成年被後見人⇒事理を弁識する能力を一時的回復したときに、医師2名以上の立会のもとに出来る

③被補助人・被保佐人⇒⇒単独で出来る

□遺言の撤回

遺言者はいつでも撤回出来る。

□遺留分

1遺留分の割合

①直系尊属のみが相続人の場合3分の1

②その他の場合2分の1(配偶者・子供)

③兄弟姉妹には遺留分はない

2遺留分侵害額請求権

遺留分を侵害する遺言も有効である。この場合、遺留分を有する者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する事が出来る。

3遺留分の放棄

相続開始前でも、家庭裁判所の許可を得て遺留分の放棄が出来る。

この遺留分による放棄は相続の放棄とは別の制度であり、遺留分を放棄した場合でも、相続人としての地位を失う訳ではない

【公正証書で遺言をする場合】

公正証書によって遺言をするためには、証人2人以上の立会が必要である。

【相続の放棄をする方法】

その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。それ以外で放棄する方法はない

【証書は一人でしか出来ない】

遺言は2人以上の者が同一の証書でする事が出来ない

【成年被後見人が遺言する場合】

成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言するには、医師2名以上の立会がなければならない。

【相続財産は全員の共有】

相続開始の時において相続人が数人あるときは、相続財産は相続人全員の共有に属する

【相続開始5年以内遺産分割禁止】

被相続人は、相続開始の時から5年を超えない期間内で遺産の分割を禁ずる事が出来る。

【共同相続人間で協議が調わない時】

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、または協議する事が出来ない時は、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求する事出来る。地方裁判所だと間違い。

【遺産分割の効力開始日】

遺産の分割は相続開始の時にさかのぼってその効力を生じる

【腹違いの子の相続】

直系尊属が死亡していてが、実は私には父の腹違いの弟がいた。私には妻がいるが子供がいない。兄と姉と弟と妻で相続分を計算するとき、腹違いの弟も父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹分の相続分は、父母を双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となる。

連れ子に相続権はありませんので注意!!

【相続回復の請求権】

相続人またはその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年行使しないときは、時効によって消滅する。なお、相続開始の時から20年を経過した時も事項によって消滅する。

【直系卑属は再代襲あり、直径存続は再代襲なし】

直系卑属(自分より後の世代。子供・孫・ひ孫)については再代襲が認められる。ひ孫にも認められる。なお、直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代の親族。直系尊属の数人いる場合は、各自の相続分は相等しいものになる。

【相続優先順位】

被相続人の血族相続人は優先順位があり、①子②直系尊属③兄弟姉妹の準で相続人となり、先順位の者がいない場合に限って、後順位の者が相続人となる。

【兄弟姉妹に再代襲はない】

被相続人の相続人である兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡した時は、兄弟姉妹の子が代襲して相続人となりますが、兄弟姉妹には再代襲は認められていないため、兄弟姉妹の孫が相続人になる事はありません。

【詐欺による相続の放棄】

詐欺により相続を放棄した場合は取り戻す事が出来るが、家庭裁判所に対する申述をもって行わなければならない

【遺言に停止条件を付した場合】

その条件が遺言者の死亡後に成就した時は、条件が成就した時からその効力が生じる

【遺産分割の禁止】

遺言によって遺産分割の禁止をする事が出来る

【遺産分割の合意による解除】

共同相続人の協議によって設立した遺産分割については、その共同相続人の全員の合意により解除した上で改めて遺産分割協議を成立する事が出来る

【相続の効力】

相続により、遺産に属する預貯金債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の共有になる

親族

【夫婦の一方が死亡した場合、姻族関係】

婚姻関係は離婚によって終了し、夫婦の一方が死亡した場合は、生存配偶者が婚姻官益を終了させる意思を表示したときに終了します。

□財産分与請求権は、相手方に有債不法の行為があった事が要件ではない。

⇒協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求する事が出来るが、財産分与請求権は、必ずしも相手方に離婚につき有債不法の行為のあった事を要件とはしない。

□検察官は未成年後見人選の申建権者ではない。

⇒未成年者に対して親権を行う者がないとき、または親権を行う者が管理権を有しないときは、後見開始の審判によって後見が開始する。親族でなくても未成年者後見人になれる。

民法 債権の譲渡・消滅 共有

債権の譲渡

(1)債権の譲渡性

債権は原則として自由に譲渡する事が出来る。当事者間(AB間)に債権譲渡・制限特約が取り交わされている場合でも、その債権譲渡は有効である。ただし債券の譲受人(C)が譲渡禁止・制限特約に関して悪意または善意重過失の時は、債務者Bは譲受人Cにたいする債務の履行を拒む事が出来る。かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって、譲受人に対抗する事が出来る

⇒債権の譲渡のキモであるが、譲受人が悪意であれば、履行を拒まれるが、譲受人が善意無過失であれば履行しなければならあに

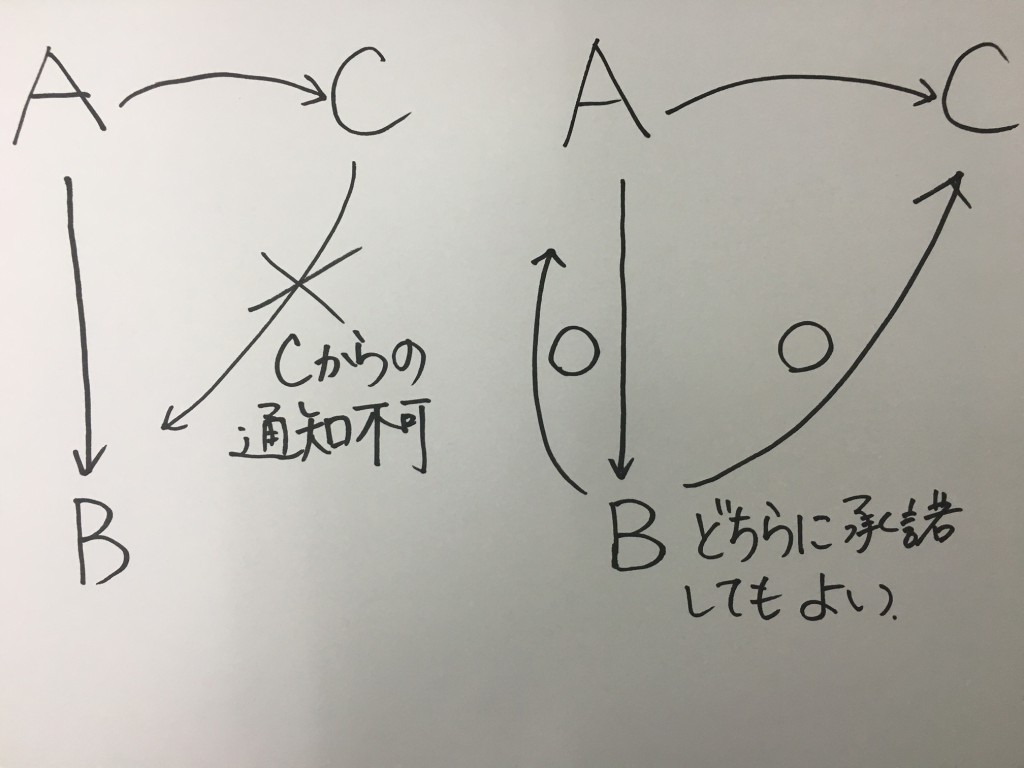

(2)債権譲渡の対抗要件(譲受人の立場)

①債務者に対する対抗要件

譲渡人から債務者へ通知、または債務者の承諾が必要である。どちらか一つあればいい。※譲受人からの通知は無効なので注意であるが、譲受人が代理人である場合は有効。

②第三者に対する対抗要件(債権の二重譲渡の場合等)

確定日付のある証書による通知※または承諾が必要(内容証明郵便)

双方の譲渡について、確定日付のある証書によって通知または承諾がある時は、通知到達の早い方が優先。同日通達なら双方が請求できる。

※債務者は、いずれかの譲受人に対して弁済する、あるいは供託をすれば、債務を免れる。2重支払いは強制されない

※確定日付にそれほど意味はなく、その日付の記入があればよい。

(3)債務者の抗弁

通知を受けた(または承諾した)債務者は、通知を受ける(または承諾)までに譲渡人に対して主張出来た事(弁済した・相殺できる等)を譲受人に対しても主張する事が出来る。

【代位して通知は出来ないが、代理して通知は出来る】

債権譲渡において、譲受人は、譲渡人に代位して債務者に債権譲渡の通知をする事は出来ないが、譲渡人の代理人として債務者に債権譲渡の通知をする事が出来る。

ここで注意していただきたいのは、債権譲渡の通知は、譲渡人Aがおこなうということです。権利を失うAの通知だからこそ信用できるのです。権利を得るCの通知では債務者Bに対抗できません。また、譲受人Cは、譲渡人Aを「代理して」通知をすることはできますが、「代位して」通知をすることはできません。代理と代位の詳しい違いまでは押さえなくてかまいませんが、代理は、AがCに「代わりに通知をしてください」と自己の意思で依頼しているのに対して、代位は、Aが何もやらずにボケッとしているから、Aの意思にかかわらず、Cが通知をしてしまうようなものだ、というイメージだけはもっておきましょう。

ちなみに、債務者Bからの承諾は、譲渡人Aにしても、譲受人Cにしても、どちらでもかまいません。

引用

【債権の譲渡人が債務者の代理人になる場合】

譲受人に対して債権譲渡の承諾をする事は可能

【債権の時効】

債権または所有権以外の財産権(地役権など)は、権利を行使する事が出来る時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

【停止条件付法律行為効力発生日】

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力が生じる。

□譲渡制限特約のある債権を質権の目的とした場合、質権者がその特約の存在について悪意であったとしてもその質権自体は有効となる。

共有

共有物の保存・管理・変更

保存行為

修繕、保存登記、不法占拠者への明け渡し請求 単独で出来る

⇒自分の持ち分に対して抵当権を設定する事も出来る。

⇒損害賠償請求については各共有者の持ち分の割合に限定される

【共有物の不法占拠者に対する共有者が単独でする妨害排除請求の可否】

各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行う事ができます。保存行為に該当します。

【共有物全部を専有する共有者に対する他の共有者の共有物の明け渡し請求】

各共有者は共有物の全部について、持ち分に応じた使用をする事ができます。(共有物の全部について、持ち分に応じて専有する事が出来ます)そのため、自己の持ち分に基づいて一人で現に共有物全部を専有する共有者に対し、他の共有者は、当然には単独で自己に対する共有物の明け渡しを請求する事が出来ない

管理行為

利用者の決定、賃貸借契約の締結・その解除 持ち分の過半数で出来る

⇒共有物について管理行為をするには、各共有者の持ち分の価格の過半数で決する事が必要である。共有物についての賃貸借契約を解除する行為は管理行為にあたる。共有者の半分の同意を得れば、賃貸借契約を解除する事が出来る。

変更行為

売買契約の締結・その解除、抵当権の設定、増改築 全員で出来る