民法個別 停止条件等

■停止条件

停止条件とは、契約などの効力の発生を発生するかどうか不可実な事実に係らせる特約をいう。「試験に合格した家をあげる」は発生するかどうかが不可実であるため、その場合のその特約は停止条件付贈与契約となる。

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生じます。

■建物状況調査(インスペクション)

■建物状況調査(インスペクション)

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に基づき、平成30年4月1日以降、建物状況調査に関して次のことを行なわなければならなくなりました。

・媒介依頼者に交付する媒介契約書に、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載すること

・重要事項として、買主等に対し、建物状況調査の実施の有無、その結果の概要、建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況を説明すること

・売買等の契約の成立時に交付する書面に、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載すること

ただ、インスペクションの実施は売主様に義務があるわけではないので、今のところ、不動産会社が媒介契約取得時に、インスペクションの斡旋をすることが義務づけられています。

建物状況調査(インスペクション)とは、既存建物(中古建物)の状況の調査のことで、国土交通大臣の講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が実施するものをいいます。

具体的には、以下の2つの部分について調査します。

(1) 既存建物の構造耐力上主要な部分(建物の自重・積載荷重、積雪・風圧・土圧・水圧、地震その他の振動・衝撃を支えるもの → 基礎、壁、柱、筋かい、土台など)

(2) 既存建物の雨水の浸入を防止する部分(建物の屋根・外壁、開口部の戸、排水管など)

また、建物状況調査に関する記載や説明の対象となる「既存建物」は、現段階では「宅建業法施行規則」の定めによって、人の居住の用に供する既存建物、つまり既存住宅(中古住宅)に限定しています。

したがって、人の居住の用に供する中古の家屋、アパート、マンションなどは、建物状況調査に関する記載や説明の対象に含まれますが、事務所・店舗は対象外です。

■建物状況調査については3つの場面がある

宅建業法は、既存建物(既存住宅)の取引に関する「媒介契約書」「重要事項説明」「37条書面」という3つの場面で、宅建業者に対して、建物状況調査に関する記載や説明を義務付けています。

上記のとおり、建物状況調査に関する記載や説明の対象は既存住宅に限定されています。

つまり、宅建業法が定める建物状況調査に関する記載や説明の義務は、既存住宅の取引においてのみ生じます。

■媒介契約書への記載

既存建物(既存住宅)の売買・交換の媒介契約を締結した場合に、依頼者に交付する媒介契約書に「媒介契約の締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」を記載することが義務付けられました。

なお、宅建業法上の媒介契約書について、貸借の媒介の場合はその作成が義務付けられていないというのは頻出事項ですね。

■重要事項説明と35条書面への記載

既存建物(既存住宅)の取引について、下記の(1)(2)の事項が、重要事項説明の対象に含まれました。

これに対応して、(1)(2)の事項を35条書面(重要事項説明書)に記載することも義務付けられました。

(1) 建物状況調査の実施の有無および実施している場合の結果の概要

建物状況調査(実施後1年を経過していないものに限る)を実施しているか否かが重要事項説明の対象に追加されました。

さらに、過去1年以内に建物状況調査を実施していれば、その結果の概要(調査対象部位ごとの劣化事象等の有無など)も重要事項説明の対象に含まれます。

(2) 設計図書等の保存状況

設計図書等(建物の建築や維持保全の状況に関する書類)の保存状況として、設計図書等の保存の有無や保存されている場合の保存先などが重要事項説明の対象に追加されました。

なお、(2)の事項については、貸借の場合は重要事項説明の対象外となります。35条書面への記載も不要です。

■37条書面への記載

既存建物(既存住宅)の取引について、37条書面に「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」を記載することが義務付けられました。

建物状況調査の結果の概要を重要事項として説明した場合は、結果の概要を37 条書面に記載して、確認した事項を「有」とします。

一方、建物状況調査の結果の概要を重要事項として説明しなかった場合は、確認した事項を「無」として記載します。

なお、「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」については、貸借の場合は37条書面への記載が不要です。

■建物状況調査(インスペクション)についてのまとめ

建物状況調査(インスペクション)に関する記載や説明は、貸借の場合に義務付けられない場面が出てくるのがポイントです。

建物状況調査が導入された平成30年度以降、宅建試験では頻出ですから、しっかりと整理しておきましょう。

■まとめ

34条で売主主体 一番最後に記載

「媒介契約の締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」

35条買主主体 6番目

重要事項「建物状況調査の実施の有無および実施している場合の結果の概要」

37条契約書面 両当事者主体

「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」

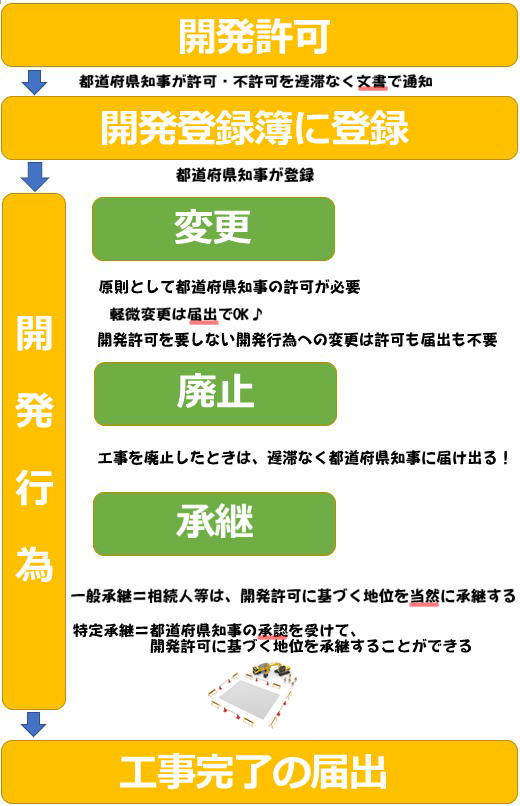

都市計画法3 開発行為

開発行為とは

主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質。水田のみにする目的行う土地の区画の変更は、開発行為に該当しない

【開発許可制度】

開発行為を行う者は原則としてあらかじめ知事の許可をうけなければならない

開発行為とは、建築物の建築または、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地区画形質の変更をいう

特定工作物とは、

①第一種特定工作物⇒コンクリートプラント、アスファルトプラント、危険物の貯蔵庫、環境を悪化されるおそれのある一定の工作物

⇒コンクリート等のプラントは、1ha未満でも第一種特定工作物に該当するが、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域であるから、1ha未満であれば開発許可不要のケースに該当し、許可は不要となる。

②第二種特定工作物

ゴルフコース、1ha以上の野球場・庭球場・遊園地・墓園等

⇒市街化調整区域で9999㎡の野球場は開発許可不要。しかし、野球ではなくゴルフコースは許可必要になります

□ミニ開発は市街化調整区域を除き開発許可は不要である

□農業関係の開発行為は、市街化区域を除き開発許可は不要である

⇒1haの水田を市街化調整区域で始めるものは知事の許可はいらない

□みんなのためになる開発行為は全ての区域で開発許可は不要

□開発許可を受けた者は、開発許可申請書に記載した事項を変更するときは、知事の許可をうけなければならない。しかし、開発許可が不要な行為への変更や、軽微の変更は許可が不要である。ただし、軽微な変更は変更後遅滞なく知事に届け出が必要である

□特定承継人は、知事の承認をうけて地位を承継する事が出来る。一般承継人は承認はいらない

□市街化調整区域のうち、開発許可をうけた開発区域以外の区域内で、建築物の新築・改築・用途変更または、第一種特定工作物の新設を行うには、開発許可不要となってるケースを除き、知事の許可が必要である。しかし以下は例外として許可がいらない。

①農林漁業用の一定の建築物

②鉄道施設・図書館・公民館等

③都市計画事業の施工として行う建築物の新築、改築等

④以上災害のために必要な応急措置として行う建築物の新築、改築等

【許可不要の開発行為】

1万㎡未満の野球場・庭球場・遊園地・墓園等は特定工作物に当たらず、開発行為に該当しない

1万㎡の野球場、庭球場、遊園地は許可がいる!!!!

同じく、1000㎡の市街化区域の開発にも許可がいる!!!

1000m以上3000m以上1ha以上は許可がいる。

1000未満3000未満1Haは許可いらねー

□市街化区域において、首都圏整備方に規定する既成市街地または近郊整備地帯の区域内にある区域では500㎡以上の開発行為については開発許可が必要になる。

※試験問題注意

□市街化調整区域内において生産される「農産物の貯蔵に必要な建築物」の建築を目的とする土地の区画形質変更は、原則として開発許可を受ける事が出来るという事であり、許可がいらないという事ではない。「農産物の生産・集荷用に供する建築物」という表現の場合のみ許可不要となるので注意。

□市街化区域外においては、農業用の一定の(農産物の生産・集荷用に供する等)建築物の建築用の開発行為及び農林漁業者の居住の用に供する建築物の建築用の開発行為は許可不要になるのであるが、試験のひっかけとして農産物の加工に必要な建築等を目的とした開発行為は許可不要かどうかと問われると正解は許可必要となる。

【開発許可の申請手続き】

□開発行為をしようとする者は、あらかじめ知事(指定都市等においては市長)の許可をうけなければならない。2以上の都府県にまたがる開発行為であっても、それぞれの許可が必要になる。国土交通大臣の許可ではない。都市計画区域を指定する場合と混同しないように注意

==================================

とても紛らわしいポイント

①開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない

②開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為等の工事により設置される公共施設を管理する事となる者等と協議しなければならない。この場合の同意は不要

=============================================

■建築規制(建築制限)

1.開発許可を受けた開発区域内における建築規制

工事完了公告前:建築物や特定工作物の建築・建設不可

工事完了公告後:予定建築物・特定工作物以外の新築・新設・改築・用途変更不可

しかしこれには例外があり、この例外も結構重要です。

以下の場合は建築等を行うことができます。

工事完了公告前

・当該工事のための仮設建築物・特定工作物の建築・建設

・開発行為に同意していない土地所有者等の建築・建設

・都道府県知事が支障ないと認めた場合

工事完了公告後

・用途地域等が定められている場合

・都道府県知事が許可した場合(国等が行う行為については、国等の機関と知事等との協議成立をもって、知事等の許可があったものとみなされる)

-

-

工事完了公告前 工事完了公告後 原則 建築物の建築や特定工作物の建設不可(土地の分譲は可能) 予定建築物の新築や特定工作物の新設等以外は不可(土地の分譲は可能) 例外 ・工事のための仮設建築物の建築や特定工作物の建設

・開発行為に同意していない土地所有者等による建築物の建築や特定工作物の建設

・都道府県知事が支障なしと認めたとき・開発区域内の土地について用途地域が定められているとき

・都道府県知事が許可したとき(国等が行う行為は、知事等との協議で許可とみなす)2.開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築規制

市街化調整区域:都道府県知事の許可を受けなければ建築物の新築・改築・用途変更不可

市街化調整区域以外の区域:特に規制なし(建築基準法の用途規制はあり)

開発許可を要しない開発行為(上記の公益上必要な建築物や都市計画事業の施行として行う開発行為など)は、市街化調整区域でも知事の許可は不要となります。 -

市街化調整区域 原則:都道府県知事の許可がなければ建築物の新築・改築・用途変更不可

例外:農林漁業用建築物・公益上必要な建築物・都市計画事業の施行として行う建築物の建築は許可不要その他の区域 都道府県知事の許可不要で建築できる(用途規制は及ぶ)

■開発許可の手続き

ここも重要ですので正確に覚えておいてください。

開発許可申請:必ず書面で行う。申請書には開発区域、予定建築物等の用途、設計、工事施行者等を記載します(構造は記載不要!)。また、事前準備として以下の者の同意書または協議の経過を示す書面を添付しなければなりません。

①開発行為に関係がある公共施設の管理者(=現在の管理者)

⇒協議をし、同意を得る(同意を得たことを証する書面を申請書に添付する)

②設置される公共施設を管理することとなる者(=将来の管理者)

⇒協議をする(協議の経過を示す書面を申請書に添付する)

③土地等の権利者の相当数の同意を得る

④1ha以上の開発行為の場合、有資格者の設計が必要

-

開発行為に関係ある公共施設管理者 開発行為で設置される公共施設管理者となる者 開発区域内の土地等権利者 協議+同意 協議 相当数の同意

■開発行為の許可・不許可処分

許可処分 :都道府県知事が、遅滞なく文書で通知する

不許可処分:都道府県知事が、遅滞なく不許可の旨と不許可の理由を文書で通知する

不許可処分がなされ、その処分に対して不服がある者は、開発審査会に対して審査請求を行いそれでも認められないときは処分取消の訴えを提起するか、審査請求をすることなくいきなり訴訟を提起することもできます(H28法改正)。また、開発許可について不作為(=必要な処分が行われないこと)に不服がある場合は、開発審査会だけでなく不作為を起こしている都道府県知事に対しても審査請求を申し立てることができるようになりました。

許可処分の場合の流れ

1.都道府県知事が、開発許可をした土地の一定事項を開発登録簿に登録する

2.工事の施工

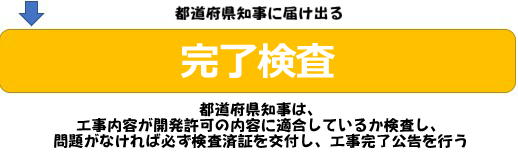

3.検査のため、都道府県知事に工事が完了した旨を届け出る

4.都道府県知事が、検査済証を交付し工事完了の公告を行う

5.建物を建てることができる

開発登録簿は都道府県知事が保管し、誰でもこれを閲覧することができます。また、その写しの交付を請求することもできます。

用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合、都道府県知事は必要があると認められるとき、将来建築される建築物の建蔽率や高さ、壁面の位置などに関する制限を定めることができます。この場合、これらの制限に違反する建物を建ててはならず、その制限に違反する建物を建てたいときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません(=許可があれば建築可)。

また、開発許可・不許可の判断基準となる技術的基準は、原則として全国一律です。しかし、特定の地方によっては気候等により基準を上乗せ、緩和する必要もあります。そこで地方公共団体は一定の場合、政令で定める基準に従い、政令で定める技術的細目で定められた制限を条例で強化または緩和できる、ということも覚えておいてください。

■開発許可後の変更等

1.開発許可を受けた者が変わった場合

一般承継(相続)による変更:当然に承継される

特定承継(地位の譲渡等)による変更:都道府県知事の承認が必要

2.開発行為の内容が変わった場合

原則:都道府県知事の許可が必要

例外:軽微変更・工事の廃止は都道府県知事への届出でよい

ちなみに、開発許可が不要な開発行為への変更は、許可も届出も不要です。

また、開発行為により設置された公共施設(敷地)の帰属先も覚えておいてください。

公共施設:原則として所在市町村の管理に属する

公共施設の敷地:原則として公共施設の管理者に所有権が属する

==================================

とても紛らわしいポイント

①都市計画施設の区域内において、建築物の建築をしようとする者は、原則として知事の許可をうけなければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為等一定の行為については許可を受ける必要がない。市街地開発事業においても同様

②都市計画事業の認可の告示がああった後に、当該事業地内において、都市計画事業の施工の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする者は知事の許可をうけなければならない。非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても許可が必要である。

=============================================

⇒都市計画の区域または、市街地開発事業の施工区域内においては、建築物の建築をしようとする者は、知事の許可をうけなければならない。

⇒都市計画事業の認可の告示があった後、事業地内において施工の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者、知事の許可をうけなければならない。

□都市計画事業地内の土地建物等を有償で譲渡しようとするものは、原則として一定事項を施工者に届け出なければらない。許可ではない。

□開発許可を申請しようとする者は、開発行為により設置される公共施設を管理する事となる者等と協議しなければならず、申請書には、協議の経過を示す書面を添付しなければならない。開発行為に「関係がある」公共施設については、その管理者と協議し、その同意を得てその同意を得た事を証する書面を申請書には添付しなければならない。

□開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物の建築し、または特定工作物を建設してはならない。ただし、開発許可を受けた者が、開発行為に関する「工事用の仮設建築物等を建築・建設する時」や「都道府県知事が使用がないと認めた時」は、建築・建設する事が出来る。

□開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意をえなければならない。その同意は、開発許可の申請前である。

⇒公共施設の管理は、原則として市町村の管理に属するが、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、協議で管理者を別に定めた時は、その限りではない。

□開発許可の申請があった時知事がする開発許可の処分のタイミングは遅滞なく

□開発許可を受けた開発区域内のうち用途地域等の定められていない土地の区域では、開発行為に関する工事完了公告後は、知事の許可をうけなければ、当該開発許可に掛かる予定建築物以外の建築物を新築出来ない

□開発許可を受けた者は開発行為に関する工事を廃止した時は遅滞なくその旨を知事に届出なければならない。

■事業地内の土地で収用の手続きが保留されているものの所有者は、施工者に対し土地を時価で買い取るべきことを請求できる。ただし、建築物やその他工作物、立木があるときなどは買取請求できない

【都市計画法に違反した者に対して誰が是正命令を下せるのか】

⇒国土交通大臣、知事又は「市町村長」は、都市計画法に違反した者または悪意の建築物の譲受人に対して、違反建築物に対する除却等の是正命令が出来る

□工事を完了した時は、知事に届出しなければならない。知事は、遅滞なく、内容に適合しているか検査し、適合している時は、検査済証を交付しなければならない。

□土地区画整理事業の施工として行う開発行為は施工者が誰でも開発許可は不要。

⇒ただし、土地区画整理法での勉強では、公告後の一定の行為、建築物の建築、土地の形質の変更などは知事の許可が必要になるので注意。これらは開発行為とはみなしていないため。

□市街化区域内での開発行為は、「33条の許可基準(いずれか一つではない)」し、かつ、その申請手続きが法令の手続きに違反していなければ、知事開発許可をしなければならない。

※33条の許可基準とは

都市計画法33条(開発許可の基準)

【解説】

1.開発許可基準(一般的基準)

開発許可の申請がなされますと、それを受け取った都道府県知事は、申請のあった開発行為を許可するか、不許可にするのかについて判断しないといけません。

この許可か不許可かの判断の基準となるのが「開発許可の基準」です。

開発許可の基準について気を付けて欲しいのは、開発許可の基準というのは、開発許可が必要なことを前提に、許可を与えるか与えないのかの基準だということです。

つまり、開発許可の基準を満たす場合は「許可しなければならない」のであり、「許可は不要である」というわけではありません。

また、この許可基準については、一定の基準を満たせば許可を「しなければならない」という点がポイントです。

そして、この開発許可基準は2つあります。33条の一般的基準と34条の特別基準があります。

33条の一般的基準は、すべてに共通の基準ですが、34条の特別基準は、「特別」というくらいですから、市街化調整区域だけに適用されるものです。

つまり、市街化調整区域は、33条を満たした上で、34条も満たさないといけない。つまり、2つクリアする基準があるわけです。市街化調整区域というのは、基本として建物は建てられないはずですから、建物を建てるにしても、そのときの土地の開発の基準はうるさくて、もう一つ余分な基準が出てくるわけです。

この33条の一般的基準は、公共施設の整った良好な市街地という観点から見ていけばそれなりに納得できるものでしょう。

2.道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(第1項2号)

この基準は、「自己居住用の住宅」の開発行為には適用されません。

道路とか公園は、何区画に分譲したり、大規模に開発するときは必要でしょうが、自己居住用住宅では不要でしょう。

3.排水路その他の排水施設(第1項3号)

この基準は、「自己居住用の住宅」の開発行為にも適用されます。

4.水道その他の給水施設(第1項4号)

この基準は、「自己居住用の住宅」の開発行為には適用されません。

この3号「排水施設」と4号「給水施設」は、「自己居住用住宅」に適用があるかどうかで差が分かれます。自己居住用住宅においても、排水施設は考慮する必要があるのに対して、給水施設は考慮不要だということです。

似たようなものなのに違いがあります。何となく分かると思いますが、排水というのは、自分だけの問題ではなくて、近所にも迷惑をかけます。それに対して、給水施設は、それがなければ自分が困るだけなので、困らないように自分で考えて下さい、ということですね。開発許可基準としては、考慮しない。

5.予定建築物等の用途又は開発行為の設計が地区計画等に適合(第1項5号)

このように、開発許可をするには、開発行為等が地区計画に適合している必要があるので、地区計画の区域における市町村長への建築等の届出の例外として「開発許可を要する行為」は届出が不要になります。

[参照条文]

(建築等の届出等)

第58条の2 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一~四 省略

五 第29条第1項の許可を要する行為その他政令で定める行為

6.申請者の資力及び信用(第1項12号)

この基準は、「自己居住用住宅」には適用されませんが、それはこの基準は大規模な開発のときに問題にすればいいのであって、自己居住用住宅程度では大丈夫だろう、という意味だと思われます。

7.工事施行者の工事完成能力(第1項13号)

この基準は、「自己居住用住宅」には適用されませんが、それはこの基準は大規模な開発のときに問題にすればいいのであって、自己居住用住宅程度では大丈夫だろう、という意味だと思われます。

8.土地の権利者の相当数の同意(第1項14号)

開発許可基準として、この「土地の権利者の相当数の同意」というのが必要なので、申請者としては、開発許可申請の前にこの「土地の権利者の相当数の同意」というのを得ておく必要があります。

「全員」の同意までは不要であることに注意して下さい。

無断転載お許し下さい

都市計画法2 都市計画の決定 地域地区 用途地区

【都市計画の決定】

都道府県は又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめその旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない

ポイント

1 市町村が定めた都市計画と、都道府県が定めた都市計画とが、抵触する場合、その部分については、都道府県が定めた都市計画が優先

2 都市計画は、市町村、都道府県、国土交通大臣が決定できる

3 都市計画案を定めるにあたって、必要があると認められる場合、住民の意見を反映させるための必要な措置(公聴会等の開催)を行う

4 都市計画案作成したら、案を公告して公告の日から2週間、公衆の縦覧に供する。→この2週間以内に、関係住民や利害関係人は原案について意見書を提出することができる

5 「市町村」が都市計画を決定する場合、都道府県知事に協議しなければならない(同意は不要)

都市計画決定の手続き(流れ)

①原案作成

原案を作成する段階から必要に応じて住民の意見を取り入れるために、公聴会等の開催を行います!

都市計画の原案作成 必要があると認められる場合、住民の意見を反映させるための必要な措置(公聴会等の開催)を行う

地区計画等の案 必ず、利害関係人(土地所有者・借地権者等)の意見を求めて作成

②原案の公告と縦覧

住民等に都市計画の内容を理解していただくために、事前に都市計画案を公告して(みんなに知らせて)公告の日から2週間、公衆の縦覧に供します。(みんなが計画案を見れるようにする)

この2週間という期間内であれば、関係住民や利害関係人は原案について意見書を提出することができます!

③都市計画の決定

都道府県が決定 関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定する

国の利害に重大な関係がある都市計画を決定する場合、あらかじめ、国土交通大臣に協議同意を得る必要がある

市町村が決定 市町村都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定する

「市町村」が都市計画を決定する場合、都道府県知事に協議しなければならない(知事の同意は不要)

④都市計画の告示

都道府県又は市町村は、都市計画を決定した時は、その旨を告示すること。そして、当該都市計画は告示があった日からその効力が生しる。

都市計画の提案制度

都市計画区域または準都市計画区域のうち、一定規模以上の土地の区域について、当該土地の所有権者や借地権者は、都道府県または市町村に治して、「都市計画の決定や都市計画の変更」の提案をすることができます。また、まちづくりの推進を図る活動を目的として設立された「特定非営利活動法人」や「都市再生機構」等も上記提案ができます。この場合、土地所有権または建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(借地権)を有する者の3分の2以上の同意が必要である。

【区域区分とは違う意味での地域】

【市街地開発事業】

市街化区域または、区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、または、整備する必要がある土地の区域について定める事とされており、市街化調整区域内に定める事が出来ない

市街地開発事業の施工区内において建築物の建築をしようとする者は原則として知事の許可をうけなければならないが、非常災害の応急処置は許可不要です。また、都市計画事業の施工として行う行為は許可不要です。

市街化開発事業の具体例としては、以下の6種類があります。

- 土地区画整理事業

- 新住宅市街地開発事業

- 工業団地造成事業

- 市街地再開発業

- 新都市基盤整備事業

- 住宅街区整備事業

【地区計画】

市町村レベルの小さな町づくり計画。江の島など。

・地区計画の区域内において、建築物の建築、土地の区画形質の変更等の行為を行おうとするものは、原則として行為を着手する日の30日前までに、一定事項を市町村に届け出なければならない

市町村は、その届出をした者にたいし、必要な措置を取る事を勧告できる。

□地区計画については、都市計画に、地区計画の種類、名称、位置及び区域を定めなくてはならず、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるとされている。また、その他に、主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園、その他の政令で定める施設(地区施設)及び建築物等の整備ならびに土地の利用に関する計画(地区整備計画)を定めなくてはならず、当該地区計画の目標ならびに当該区域の整備、開発及び保全に関する方針を定めるよう努めるものとされています。従って、地区施設及び地区整備計画は定めなければならないものです。

□地区整備計画においては、次の事項のうち必要なものを定めるものとする

①地区施設の配置

②建築物等の用途の制限

③容積率の最高限度又は最低限度、建蔽率の採光限度

④建築物の敷地面積又は建物面積の最低限度

⑤壁面の位置の制限

⑥壁面後退区域

⑦建築物の高さの最高限度又は最低限度

※市街化調整区域内においては、容積率の最低限度、建築物の最低限度、建築物等の高さの最低限度を定める事が出来ない。最低限度を定める事が市街化を促進する事になるからだ。

【市町村が定めた都市計画と都道府県が定めた都市計画が抵触した時】

都道府県が定めた都市計画が優先する。都道府県がが定めた都市計画の方が、広域的な利害に合致するため。

地域地区と用途地区

16以上の地域地区と13の用途地区がある。

【地域地区】

都市計画の中には、土地の利用のルールを決めてるものがあり、そのような都市計画を地域地区という。市街化区域を目的別プランで分類します。この分けられた地区を地域地区という。

| No | 地域地区 | 補足・主な法的根拠 |

|---|---|---|

| 1 | 用途地域 | 12種の用途を定めた地域(市街化区域に必ず設定) |

| 2 | 特別用途地区 | 用途地域内で特別な目的のために、制限緩和または制限・禁止を定めた地域・地区 |

| 特定用途制限地域 | 商業専用地区など用途地域をさらに制限するための地域 | |

| 3 | 特例容積率適用地区 | 未利用の容積を他の敷地に移し土地を高度利用する地区 |

| 高層住居誘導地区 | 高層住居の建築を促進し、利便性を高める都心地区 | |

| 4 | 高度地区 | 建物の高さの最低・最高限度を定めた地区 |

| 5 | 高度利用地区 | 土地を高度に利用するための地区 |

| 特定街区 | 超高層ビルなどを建設する都市基盤が整備された地区 | |

| 6 | 都市再生特別地区 | 都市再生特別措置法第36条第1項 |

| 居住調整地域 | 都市再生特別措置法第89条 | |

| 特定用途誘導地区 | 都市再生特別措置法第109条第1項 | |

| 7 | 防火地域 | 建物構造を厳しく制限する防災地域 |

| 準防火地域 | 防火地域より規制緩和された防災地域 | |

| 特定防災街区整備地区 | 密集市街地整備法第31条第1項 | |

| 8 | 景観地区 | 景観法第61条第1項 |

| 風致地区 | 自然美を維持保存するための地区 | |

| 9 | 駐車場整備地区 | 駐車場法第3条第1項 |

| 10 | 臨港地区 | 港湾の管理運営を円滑に行う地区 |

| 11 | 歴史的風土特別保存地区 | 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項 |

| 歴史的風土保存地区(第1種・第2種) | 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第3条第1項 | |

| 12 | 特別緑地保全地区 | 都市緑地法第5条 |

| 特別緑地保全地区 | 都市緑地法第12条 | |

| 緑化地域 | 都市緑地法第34条第1項 | |

| 13 | 流通業務地区 | 流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項 |

| 14 | 生産緑地地区 | 生産緑地法第3条第1項 |

| 15 | 伝統的建造物群保存地区 | 文化財保護法第143条第1項 |

| 16 | 航空機騒音障害防止地区 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第 |

【特別用途地区】

用途地域内でのみ定められ、用途地域の規定を補完する地区。特別用途地区内においては、地方公共団体や、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で建築物の用途制限を緩和出来る(建築基準法規定)

【特定用途制限地域】

用途地域外の地域。地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認められる場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で建築物の用途制限を緩和する事が出来る

【その他の地域地区】

高度地区・・・建築物の高さの最高限度または最低限度を定める

高層住居誘導地区・・・・住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域で一定の容積率の定められたものの内において定める地区である。12純金準

特例容積率適用地区・・・・第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、容積率の限度からみて未利用となっている容積の活用を促進して土地の高度利用を図る定める地区である。1212純金照準乞う

【用途地区】

市街化区域については少なくても用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めない

種類と定義

①第一種低層住宅専用知識・・・低層住宅に係る両行な住居の環境を保護するため定める地域

②第二種低層住居専用地域・・・「主として」低層住宅に書かrう両行な住居の環境を保護するため定める地域

③田園住居地域・・・農業の利便の増進を図りつつ、これを調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。田園住居地域内において、土地の形質の変更、建築物の建築その他建設物の建設等を行おうとする者は、原則として市町村長の許可をうけなければならない。ただし、次の行為については許可不要。

・通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

・非常用災害のため必要な応急措置として行う行為

・都市計画事業の施工として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定めるもの

④第一種中高層住居専用地域・・・中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

⑤第二種中高層住居専用地域・・・「主として」中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域

⑥第一種住居地域・・・住居の環境を保護するため定める地域

⑦第二種住居地域「主として」住居の環境を保護するため定める地域

⓼準住居地域・・・道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、こえを調和した住居の環境を保護するため足りる地域

⑨近隣商業地域・・・近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行う事を主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域

⑩商業地域「主として」商業その他の業務の利便を増進するため定める地域

⑪準工業地域・・・主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域

⑫工業地域・・・「主として」工業の利便を増進するため定める地域

⑬工業専用地域・・・工業の利便を増進するため定める地域

都市計画法1 区域の指定と流れと区域区分

都市計画法

都市計画法とは?

■都市計画の大きな流れ

その中で、都市計画法では下図のように土地を区分しております

都市計画区域の指定

都市計画区域の指定は

原則、都道府県が指定し、2つ以上の都府県をわたって指定する場合は国土交通大臣が指定します。都道府県や市町村の行政区画にとらわれず指定できます。

都道府県は、都市計画区域について、おおむね5年毎に都市計画に関する基礎調査(人口や交通量など)を行わなければなりません。また、準都市計画区域については、必要があると認めるときは基礎調査を行わなければなりません。

⇒都市計画区域は、都道府県があらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聞くとともに、国土交通令で定める所により、国土交通大臣に協議し、その同意を得て指定する。

⇒都市計画区域の指定は、行政区域に捉われずに指定出来るので、都道府県が都市計画区域を指定する場合で、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域であれば、当該市町村の区域外にわたり都市計画区域を指定出来る

都市計画区域の指定の流れ

都道府県知事が指定する場合と国土交通大臣が指定する場合とでは異なるので、比較して覚えましょう。

【指定できる場所】

都道府県 1つの都道府県内

国土交通大臣 2つ以上の都府県にわたっている

【手続きの流れ】

都道府県の場合

①あらかじめ関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聴く

②国土交通大臣に協議し、同意を得る

③公告する

国土交通大臣の場合

①関係都府県の意見を聴く

②公告する

都市計画区域と都市計画の関係性

原則、都市計画は都市計画区域内の土地に定めます。

例外として、都市施設に関する都市計画は、特に必要がある時は都市計画区域外でも定めることができます。

都市施設とは、都市生活に必要不可欠な施設を指し、道路、公園、下水道等を言います。道路を考えても分かるように、山のような都市計画区域外にでも存在しますよね!?つまり都市計画区域外でも都市施設に関する都市計画を定めることができるわけです。都市計画区域内である市街化調整区域内においても定める事が出来る。

住居系の用途地域第一種・二種低層住居専用地域、田園地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・二種・準住居地域については義務教育施設も定める。12デン1212準義務教育

.

区域区分とは?

都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分することを区域区分といいます。

実際、非線引都市計画区域が存在するため、都市計画区域は、区域区分を定めない区域も存在します。

『市街化区域』

すでに市街地となってる区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。

⇒市街化区域の開発では、開発審査会の議を経る必要はない。

⇒市街化区域内での開発行為は、「33条の許可基準に適合」し、かつ、その申請手続きが法令の手続きに違反していなければ、知事は開発許可をしなければならない。

『市街化調整区域』

市街地化を抑制すべき区域である

⇒開発審査会とは、市街化調整区域における開発行為又は建築行為の許可に係る審議、審査請求に対する裁決を行います。例えば、開発許可の申請をし、不許可処分を受け、これに不服がある場合、開発審査会に対して「不許可処分はおかしいんじゃないの?」と審査請求を行うことができます。また、開発許可の申請をしたにも関わらず、何の処分もされないかった場合(不作為)も同様に、開発審査会に対して「きちんと許可なのか不許可なのか処分を下してください!」と審査請求を行うことができます。

そして、審査請求を受けた開発審査会は、審査請求を受理した日から2ヶ月以内に裁決しなければなりません。

開発許可の処分の取り消しの訴えは、開発審査会の採決を経なくても提起する事が出来る

□市街地調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として建築物の新築をしてはならないが例外として知事の許可を受ける事なく、以下は施工できる。

例外

①公益上必要な建築物を建築する場合

②非常災害のため必要な応急措置として行う場合

③都道府県知事の許可を受けた場合

④都市計画事業・市街地開発事業・土地区画整理事業

⇒仮設建築物の新築はOKです!!!!許可を受ける必要はありません

『非線引き都市計画区域』

非線引き都市計画区域を指す

準都市計画区域とは?

準都市計画区域とは、都市計画区域外で定められ、土地利用の制限等せずに放置すれば、将来、都市としての整備、開発及び保全に支障生じる恐れがある区域を言います。

準都市計画区域の指定

準都市計画区域は必ず、都道府県が指定します。

都市計画区域は2つ都府県にわたる場合は国土交通大臣が指定していたのですが、この例外がないので比較して覚えてください!

指定する場所は都市計画区域外です!

指定の流れ

- あらかじめ関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聴く

- 国土交通大臣に協議し、同意を得る

- 公告する

これは、都市計画区域の指定の流れと同じです!

準都市計画区域で定められる地域区域

都市計画区域外の区域において、市街化が進行すると見込まれる場合に、土地利用を規制するために設ける区域。都道府県が指定する。

準都市計画区域には区域区分を定める事が出来ない。区域区分とは、市街化区域、市街化調整区域に定める事。ただし、用途地域、高度地区、景観地区などを定める事が出来る

1.準都市計画区域の趣旨

都市計画区域を指定するためには一定の要件を満たすことが必要であるが、その要件を満たしていない区域であっても、将来的に市街化が見込まれる場合には、土地利用をあらかじめ規制しておくことが望ましい。その必要に応えるために、2000(平成12)年に創設されたのが「準都市計画区域」の制度である。

2.準都市計画区域の指定の要件

次の要件のすべてを満たす場合に、指定することができる。

1)都市計画区域外の土地であること

2)相当数の住居等の建築・敷地の造成等が現に行なわれ、または行なわれると見込まれること

3)そのまま放置すれば将来における都市としての整備開発保全に支障が生ずる恐れがあること

3.準都市計画区域の指定の方法

都道府県が指定する(指定の手続きについては「準都市計画区域の指定」を参照)。

4.準都市計画区域の指定の効果

準都市計画区域においては、次のような土地利用の規制が適用される。

1)次の地域地区を定めることができる。

「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「特定用途制限地域」「景観地区」「風致地区」「緑地保全地域」「伝統的建造物群保存地区」

2)開発許可制度が適用される。この結果、原則として開発面積が3,000平方メートルを超える宅地造成について都道府県知事(または市長)の許可が必要となる(「開発許可」を参照)。

3)建物等の新築や増改築移転(増改築移転部分の床面積が10平方メートル以内のものを除く)する場合には、事前に建築確認を受けなけらばならない。この場合には、都市計画区域内と同様の基準が適用される(「建築確認」を参照)。

覚え方

よっとで渡航風景良

①用途地域

②特別用途地区

③特定用途制限地域

④高度地区

⑤景観地区

⑥風致地区

⑦緑地保全地域

⑧伝統的建造物群保存地区

よっとで渡航風景良

不動産登記法

不動産登記法

ヒッダツ!!

共同申請主義

表題部1か月以内新築・滅失地目の変更申請

権利部義務なし。

所有権保存の登記4ケース(表題所有者・相続人・判決・収容・区分所有者)

登記単独8ケース(判決・相続合併・氏名住所変更・所有権保存・仮2+2)

仮登記の2ケース(暗証番号・請求権保全)

登記とは

法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請または官庁もしくは公署の属なくがなければする事が出来ない。この場合の別段の定めとは、表示に関する登記が該当し、この場合には登記官が職権でする事ができる

共同申請主義

原則として登記権利者及び登記義務者が共同して申請しなければならない。

例外として単独申請出来る場合 重要!!!必須覚える6の例外

①登記手続きをすべき事を命ずる確定判決による登記(所有権を確認する確定判決では無効)

②相続または、合併による登記

③登記名義人の氏名住所の変更の登記また更生の登記

④所有権保存の登記

⑤仮登記義務者の承諾があるときの仮登記

⑥仮登記の抹消(仮登記名義人による申請の場合、仮登記名義人の承諾があるときの利害関係人による申請の場合)建物をあきらめる場合と考える。

⑦所有権登記の抹消で所有権の移転が過去にない場合は単独で出来る

⓼権利が人の死亡または法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は法人の解散によって消滅した時は、権利登記者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請出来る。

俺は祖母ちゃん死んで一人(単独申請)になった。その後命ずる判決でばあちゃんち家を相続(合併)した登記名義人の俺は、そこに名前住所の変更をして家の所有権の保存登記をした。仮登記かりんとうが現れ承諾しろとうるさいの抹消する事にした。

上記③の補足

■不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表示部所有者についての更生の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請する事が出来ない

表題部(表示に関する登記)シンメツチーヘン1か月

申請義務あり

新築・滅失・地目の変更等より1か月以内に申請

登記官の職権でもなされる。

怠ると罰則10万以下の過料

表題登記は、表題部に最初にされる登記で、不動産の物的状況(モノがどういう状況なのか)を示す登記。具体的には、原則として、不動産が新たにできたときにする登記で、建物表題登記と土地表題登記の2つにわかれます。

表題部所有者持ち分変更方法

⇒表題部所有者又はその持ち分についての変更は、所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続きが必要。

例えば、表示に関する登記しかなされていない不動産について、売買契約により表題部所有者AからBが所有権を取得した場合には、まず表題部所有者Aが単独で所有権保存登記を申請し、その後、AとBとの共同申請により所有権移転登記をするという方法により行う

⇒所有権の移転登記の登録免許税は、登記を受ける者であるが、登記を受ける者が2人以上あるときは、こららの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。上共同申請により所有権移転登記をする場合は、売主買主が連帯して納税義務を負う。

権利部(権利に関数る登記)

申請義務なし。

当事者の申請または官公署の嘱託によってなされる。

原則として登記官の職権ではなされない。

変更等で1か月以内に申請という規定も存在しない

⇒権利に関する登記の申請は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。(共同申請主義)。遺贈を登記原因とする所有権保存の登記は、相続人を登記義務者とし、受贈者を登記権利者として、それらの者の共同申請によりなされなければならない。

□当事者出頭主義の廃止

オンライン申請の場合のみでなく、書面申請においても登記所に出頭する必要はない。従って郵送によって申請する事も出来る。ただし、登記の正確性を確保するために、登記官による本人確認調査が認められている

所有権保存登記は誰が出来るのか

所有権保存登記の申請人

①表題部所有者またはその相続人その他の一般承継人

②所有権を有する事が確定判決によって確認された者

③収用によって所有権を取得した者

④区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者

仮登記が出来る場合

①物件変動は生じてるが手続き上の要件が備わらない時 暗唱番号

②物件変動は生じてないが請求権保全のため

【仮登記の効力】

仮登記のままでも順位保全の効力はあるが、本登記をしなければ対抗力がない。そして仮登記を本登記にしたときの本登記の順位は仮登記の順位になる。

☆彡試験問題

【所有権の登記の抹消方法】

所有権の移転の登記がない場合に限り単独で申請出来る。所有権の移転の登記がある場合には、共同申請によって登記を抹消

【床面積に変更があった時】

1か月以内に登記の申請

【本人が死亡した時の代理人の権限】

◆不動産登記法では、委任による登記申請の代理人の権限は、本人が死亡しても消滅しないとされる

★【抹消回復登記】

登記原因がないのに権利に関する登記が抹消された場合、抹消された登記を改めて行って回復する事が出来る。これを抹消回復登記というが、この申請は、登記上の利害関係を有する第三者がいる場合には、当該第三者が承諾がるときに限り、する事が出来る。

⇒とてもモヤモヤ。その第三者が登記原因がない抹消の原因であれば、承諾が貰えない可能性は高く、抹消回復登記は行えないのではないか!!!とてもモヤモヤ

【区分建物の表題部所有者から所有権を取得した場合】

所有権保存の登記を申請する事が出来る。この場合、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾をえなければならない。

◆区分建物が属する一棟の建物が新築された場合または表題登記がない建物に接続して区分建物が新築されて一棟の建物となった場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物または当該区分建物が属する事となった一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

◆登記識別情報はその登記をする事によって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記が完了した時に通知される。代位者が申請人となってする登記は、代位者が討議名義人となる訳ではないので、登記識別情報は通知されない

◆何人も登記官に対して手数料を納付して、登記簿の付属書類の閲覧を請求する事が出来ますが、図面以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限られる。

◆所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地⇒分筆登記出来る。合筆の登記は出来ない

◆所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆は、する事が出来ない。1筆土地の一部についてのみ、権利に関する登記がなされる事に

【抵当権の順位変更】

抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない

【仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合】

登記義務者の登記識別情報の提供は要しない

【建物表示に関する事項】

建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。

【地上権登記】

地上権の設定の登記をする場合において、地上権の存続期間の定めがあるときは、その定めも登記事項となる。

【賃借権設定登記で敷金がある場合】

その旨も登記事項となる

【事業用定期借地権の定めのある賃借権の設定登記】

その定めも登記事項となる

5点免除 不当景品類及び不当表示防止法 土地・建物等の構造と材料

不当景品類及び不当表示防止法

【物件名称地名表示】

物件の名称として地名等を用いる場合において、当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設から直線直線距離で300m以内で所在している場合は、これらの施設の名称を用いる事が出来る。別荘地の場合は直線距離で1000m以内

【新築分譲マンションの専有面積表示】

パンフレット等の媒体を除いてインターネット広告や新聞、雑誌広告では、最小面積および最大面積のみの表示をする事が出来る。

【外観写真】

取引しようとする建物が建築工事の完了前である等その建物の写真を用いる事が出来ない事情がある場合においては、取引しようとする建物と規模、形質及び外観が同一である他の建物の外観写真ならば使用する事ができます。

【徒歩による所要時間】

道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示しなければならず、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出しなければならない 切り上げる。切り下げてダメ

【団地(一団の宅地又は建物をいう)と駅その他の施設との間の距離所要時間】

それぞれの施設ごとにその施設から最も近い当該団地内の地点を起点又は、着点として算出した数値を表示しなければならないが、当該団地を数区に区分して取引する時は、各区分ごとに距離または所要時間を算出する事が出来る(令和3年度出題なのでほぼもう出ないでしょう)

【地目表示方法】

登記簿に記載されている地目を表示しなければならない。ただし、この場合に現況の地目と異なるときは、現況の地目を併記しなければならない。

【商業施設の表示方法】

デパート、スーパーマーケット等の商業施設は、現に利用出来るものを物件までの道路距離を明示して表示しなければらない。ただし、現に利用できなくても将来確実に利用できるものであれば、予定時期を明示して表示する事ができる

【宅地または建物の見取り図、完成図、完成予想図】

その旨を明示して用いなければならない。(令和3年度出題なのでほぼもう出ないでしょう)当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしてはならない。従って、実際は空き地である場所に存在しない商業施設を記載する事は注記したとしても認められない。

【市街化調整区域に所在する土地表示】

原則として「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築は出来ません」と16ポイント以上の文字で明示しなければらない。これは折込チラシなの広告を出す場合の話で、新聞、雑誌における文字の大きさについてはこの限りではない

【住宅価格の表示】

住宅の価格は、1戸あたりの価格を表示しなければならない。すべての住戸の価格を表示する事が困難である時は、1戸あたりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する住宅または住戸の戸数を表示する。この場合販売戸数が10戸未満であるときは、最多価格帯の表示を省略する事が出来る。

【畳数】

住宅の居室の広さを畳数で表示する場合においては、畳1畳あたりの広さは1.62㎡以上の広さがあるという意味(令和3年度出題なのでほぼもう出ないでしょう)

【リビング・ダイニング・キッチン(LDK)表示方法】

居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋で、住宅の居室数に応じその用途に従って使用するために必要な広さ・形状・機能を有しているという意味で持ちいらなければならない。

【建物をリフォームまたは改築した場合の表示】

そのリフォーム等の内容及び時期を明示しなければならない。従って内容だけでなく時期の明示も必要になる。

【販売価格を比較対象価格とする二重価格表示】

過去の販売価格を比較対象価格とする二重価格表示は、一定の要件を満たす場合に出来るが、それをする事が出来る期間は値下げの時期から6か月以内。(令和3年度出題なのでほぼもう出ないでしょう)

【傾斜時を含む土地】

①傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30%以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合または面積を明示しなければならないが、、

②傾斜地の割合が30%以上を占めるか否かに関わらず、傾斜地を含む事により、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合は、その旨及び傾斜地の割合または面積を明示しなければならない

上記規定はマンション及び別荘地については表示しなくてよい。

【団地内テニスコート等運動施設・娯楽施設の表示】

□団地内に建設されるプール、テニスコートその他の娯楽・運動施設について表示するときは、それらの施設の内容、運営主体、利用条件および整備予定時期を明示しなければらない。

【水道・ガスに係る費用の表示】

□土地の価格については、上下水道施設・都市ガス供給施設の設置のための費用その他造成に掛かる費用を含めて表示しなければらない。

□地下鉄の線路を敷設する場合において、土地の全部または一部の地価の範囲を定めた地上権が設定されている時は、その旨を表示しなければならず、この場合、地上権の行使のために土地の利用に制限が加えられているときは、併せてその旨を明示しなければならない。

□開発区域を工区に分けて工区ごとに開発許可を受け、当該開発許可に係る工区内の一団の宅地又は建物について表示するときは、開発区域全体の規模及びその開発計画の概要を表示しなければならず、この場合において全体計画の中に開発許可を受けていない部分を含むときは、その旨を明示しなければならない。

□過去の販売価格と比較対象とする二重価格表示は以下の要件をすべて満たし、かつ、実際に当該機関、当該価格で販売していた事を資料により客観的に明らかにする事が出来る場合でなければ不当な二重価格表示になる

①過去の販売価格の公表時期・値下げの時期の明示

②比較対象価格に用いる過去の販売価格が次の2つを満たす事

・値下げの3か月以上前に公表された価格

・値下げ前3か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格

③原則として、値下げした時期から6か月以内に表示するもの

④土地・建物について行う表示

【セットバックを要する部分の面積が概ね10%以上ある場合】

併せてその面積を明示しなければならない

【取引態様】

取引態様は「売主」「貸主」「代理」「媒介(仲介)」の別をこれらの用語を用いて表示しなければならず、これらの用語以外の「直販「委託」当の用語による表示は認められない

【予告広告】

新築分譲住宅の価格を省略した予告広告を行う事が出来る

【提供する景品類】

□懸賞によらないで提供する景品類にあっては、取引価額の10分1または100万円のいずれか低い価額の範囲を超えてはならない。

□懸賞(抽選)提供する景品類にあっては、取引価額の20倍又は10万円のいずれか低い価額の範囲であり、かつ、景品類の総額が、当該懸賞に係る取引予定総額の100分の2以内のものでなければならない。

【別荘地の表示方法】

別荘地にあっては、物件が温泉地・名勝・旧跡等から直線で1000m以内おに所在している場合は、その温泉地、名勝、旧跡等の名称を用いる事が出来る

別荘地がその最寄の駅から直線距離で5000メートル以内に所在している場合は、その最寄の駅の名称を用いる事が出来る。

【現況雄姿分譲地】

主として一団の土地を一定面積以上の区画に区分して売買する山林、原野等の土地であって、分譲宅地及び売地以外のものをいう。なお、分譲宅地とは、一団の土地を複数の区画に区分けして、その区画ごとに売買し、または借地権を設定若しくは移転する住宅用地をいう。

【住宅ローンの返済を表示する場合】

ボーナス併用払いのときは、1か月あたりの返済額の表示を続けてボーナス時に加算される返済額を明示しなければならない。

【遮音、断熱等を目的とした建築部材自体の性能を表示する場合】

実際の社宅内における遮音、断熱性能等がその構造等から当該部材自体の性能とは異なる可能性がある場合には、その旨を表示しなければならない。

【建物の面積表示方法】

延べ面積を表示し、これに車庫、地下室等の面積を含むときは、その旨およびその面積を表示しなければならない。ただ、中古マンションにあっては、建物登記簿に記載された面積を表示する事ができる。

【シリーズ広告とは】

分譲宅地、新築分譲宅地、新築分譲マンション、新築賃貸マンション又は新築賃貸アパートに関する広告表示であって、1の企画に基づき、1年以内に、順次、連続して4回以上または、6か月以内に3回以上にわたって行う一連の公告表示をいう。

【予告広告とは】

分譲宅地、新築分譲宅地、新築分譲マンション、新築賃貸マンション又は新築賃貸アパートに関する広告表示であって、価格等が確定していない為、直ちに取引する事が出来ない物件について、その本広告に先立ち、その取引開始時期をあらかじめ高知する広告表示をいう。

【新築要件】

新築は建築後1年未満であって、居住の用に供された事がないものをいう。

□新発売とは、新たに造成された宅地又は「新築」の住宅について、一般消費者に対し、初めて購入の申し込みの勧誘を行う事。

【被災建築物とは】

災害により住宅または主として住宅部分からなる建築物が損傷した場合における当該損傷したこれらの建築物または建築物の部分

【マンションとは】

2以上の区分所有者が存する建築物で「住宅部分を有するもの」をいう。区分所有者が2人以上で最低限1つの住宅部分がなければマンションの要件を満たさない

土地

1 宅地としての適否

(1)丘陵地・台地・段丘は一般的に水はけがよく、地耐力もあり、洪水や地震に対する安全度も比較的高いので宅地に適している。ただし、辺縁部は崖くずれの危険があるため宅地として不向きである。

(2)扇状地(=山地から河川により運ばれてきた砂礫等が平野部で出口の勾配が急に穏やかになる所で扇型に堆積し、平坦地となった地盤)は、水はけがよく宅地に適している。ただし、谷の出口に広がる部分は鉄砲水のおそれがある。

(3)自然堤防(=河川の上流から運ばれてきた土砂が川岸に堆積し、自然に堤防のような微高地になった土地)は、砂質の土地からなっている事が多く、排水性が良く地盤の支持力あるため宅地に適している。

自然堤防に囲まれた低地は、粘性土等の軟弱地盤であることが多く、自信や洪水に弱い。また、盛土をすると、地盤沈下が発生する可能性が高まるため、宅地として不向きである

(4)地すべりによって出来た地形は、再度地すべりが発生する可能性があるため宅地に不向きである

(5)低いデルタ地域(三角州)

河川の加工付近に見られる軟弱、低湿な地盤であり、洪水による被害や、地震等の液状化現状の発生に注意が必要なため宅地に不向きである。

(6)旧河道(昔、河川が流れていた低地)は、軟弱な地盤であり、宅地に不向きである。

□樹木が生育する斜面地では、その根が土層と堅く結合している場合であっても、根より深い位置の斜面崩壊に対しては、樹木による危険性の低下は期待できない。斜面崩壊の危険性は低い訳ではない

□宅地造成において、著しく傾斜している土地に盛土をする場合、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面がすべり面とならないように、段切等の措置を講じなければならない。

□切土したがけ面に湧き水がみられるような場合には、湧き水地点上部の方ががけ崩れがおこりやすい

□崖すい堆積物とは、山地から崩れ落ちた砂礫の堆積したものである。砂礫質の土砂からなっているので、一般的透水性が高いが、基盤との境付近が水の通り道となるため、そこをすべり面とした地すべりに注意が必要である。

□地すべりは、特定の地域に集中して分布して活動を繰り返す傾向が強く、馬蹄型の独特な地形を形成する事が多い。また、地すべり地は、宅地としての危険性は高いが、棚田等の水田として利用する事は出来る

□山地(火山・山麓・火山麓・丘陵を除く)は、国土面積の53%を占め、一般に急峻で細かい谷が複雑に張り込み、大部分の森林となっている

□台地・段丘は国土面積の12%を占めてます。一般に農地に利用されているが、都市的な土地利用(商業施設・住宅地・公園等)も多くみられます

□低地は国土面積の13%を占めている。大部分が水田としての利用ですが、わが国の大都市の大部分もここに立地し、総人口の50%前後集中している。

□丘陵地は、国土面積の11%を占めている。果樹園、牧野、畑地等として利用される他、都市近郊では自然公園、ゴルフ場などに加え、住宅地にも利用されている。

建物等の構造と材料

□木材の性質

①木材の強度は含水率が小さい状態の方が大きくなる(乾燥しているほど強度が大きい)ので木造建築物にはできるだけ乾燥した木材を用いる

②木材に一定の力をかけたときの圧縮に対する強度は繊維方向の方が繊維に直角の方向に比べて大きい

□木造建築物についての規制

①構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸み等による耐力上の結果がないものでなければならない

②木造の外壁のうち、鉄鋼モルタル塗りその他軸組(壁の骨組み)が腐りやすい構造である部分の下地には、防腐紙その他これに類するものを使用しなければならない。

③柱や土台のうち、地面から1m以内の部分にひゃ、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じてシロアリ等の虫害を防ぐための阻止を講じなければならない

■比較的長い部材を長手方向に次ぐ接合部分を「継手」

■柱とはり・土台など2部材にある角度をもたせて継ぐ接合部を「仕口」という

□木材の一定の力をかけた時の木材の圧縮にたいする強度は「繊維方向」が最も強く、「繊維に直角方向」が最も弱い。

□木材を断面で見たときの樹心に近い部分を心材といい、外周部を辺材という。心材は受益をあまり含まず、樹木に強固性を与える。それに対して辺材は樹液を多く含むため、虫害に弱く腐朽しやあすい。

□木造建物を耐震、耐風的な構造にするためには、できるだけ建物の携帯を単純にする事が適当だ

□はり、けたその他の横架材には、その中央部付近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。

□筋かいには、原則として欠込みをしてはならないが、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合において、必要な補強を行ったときは、この限りではない。

筋かいとは、柱と柱の間に斜めに入れる補強材のことをいいます

□階数が2以上の木造建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならないのが原則である。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては通し柱にしなくてもよい

隅柱とは、

管柱の一種で、建物の外壁ラインの隅角部(出隅・入隅)にある管柱。

隅柱は、耐久性を上げるために4寸(120mm)角サイズが多く用いられています。

□建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建ての木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下(地中の常に水分を含んでいる面より下)にあるようにしなければならない。酸素の供給を遮断し、木ぐいの腐食を防ぐためである。

⇒。木材腐朽菌の繁殖条件は、酸素・温度(5~45℃)・水分・栄養の4条件なんだ。そしてこれらのどれか1つの条件を欠けば腐朽菌は繁殖しない。そこで、地下常水面下とは常に水の中にあるということなので、酸素が絶たれるので、腐朽を防止できるということなんだ。このことから木杭はその全長が水面下になければならなく、た、支持地盤まで到達させて施工するので安定して建物を支えられるということなんだ。

□建物の基礎の支持力は,粘土地盤よりも砂礫地盤の方が発揮されやすい

◆建物の基礎の支持力 ⇒ 粘土地盤<砂礫地盤

支持力とは,基礎や地盤で,,荷重を支える力のことを言います。一般的には,砂礫地盤のほうが粘土地盤よりも基礎の支持基盤としては適していると言われます。(粘土地盤では不同沈下が起きやすく,基礎の支持力も安定しない。)

鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物

(1)コンクリートの性質

①鉄筋と普通コンクリートを比較すると、温度上昇に伴う体積の膨張の程度(熱膨張率)はほぼ等しい。ただらこそ長時間の寒暖差にも一体性を保つ事が出来る。

②コンクリートは圧縮強度が強い反面、引っ張り強度は弱く、一般に圧縮強度の10分の1程度となっている。

(2)鉄筋コンクリート造建築物についての規制

①鉄筋コンクリート造に使用される骨材、水及び混和材料は、鉄筋をさびさせ、またはコンクリートの凝結及び効果を妨げるような酸・塩・有機物又は泥土を含んではならない。

②鉄筋の末端は原則としてかぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出さないように定着しなければならない

③鉄筋コンクリート造におけるかぶり厚さ(鉄筋の表面からこれを覆うコンクリート表面までの最短寸法)は耐力壁にあっては3cm以上としなければならない。

鉄骨鉄筋コンクリート造におけるかぶり厚さは5cm以上としなければならない。

(3)鉄筋の性質

鉄筋は炭素含有量に比例して、引っ張り強度・硬さが増大。亜鉛を飲むとあそこが強くなるのと一緒。鉄は炭素含有量。

□鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼(鋼材)又は鋳鉄としなければならない。そして鋳鉄は圧縮応力または、接触応力以外の応力が存在する部分には使用してはならない

□切土又は盛土をした土地の部分に生ずる崖面は、擁壁でおおわなければならない。そして、擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は錬積み造としなければならない。

□鉄骨造は不燃構造で靭性が大きいですが、鋼材はさびやすいため、防錆処理を行う必要がある

■べた基礎

建物全体の荷重を、鉄筋コンクリートで作った大きな「面」で支える構造の基礎のこと。

面で支えるため荷重を分散でき、不同沈下しづらく、耐震性にも優れています。

べた基礎は、現在、木造住宅に多く採用されています。

■布基礎

建物全体の重みを「点」で支える構造の基礎のこと。

基礎の立ち上がり部分以外は土のまま、または床部分を防湿コンクリートで覆います。

防湿コンクリートは、地面から床下空間へ湿気が上がってくることを抑制するためのもので、鉄筋は入っていません。

無筋でコンクリートも薄いため、クラック(ひび割れ)が発生するとそこから湿気が床下空間に入る可能性があります。

布基礎のメリットは、コストを抑えやすいことです。

その理由は、べた基礎の厚さが15cm以上なのに対して、布基礎の厚さは6cm程度とコンクリート量が少なくてすみ、床部分に鉄筋を使わないことからです

■独立基礎

柱の下にのみ独立してある基礎のことです。下図を見てください。例えば、住宅の柱があります。その下に基礎を設けます。柱の下にのみ基礎がありますね。基礎だけ独立しています。これを「独立基礎」といいます。非住宅の建物では「ほとんどが独立基礎」を採用しています。また、独立基礎形式の場合は、上図のように独立基礎同士を「地中梁」と呼ばれる鉄筋コンクリートの梁でつなぎます。

■あばら筋と柱筋

統計

マンション2年連続減少

法人企業統計売上高 2年連続減少

法人企業統計

□令和2年度における不動産業の売上高は44兆3182億となる。2年連続の減収

□令和2年度の不動産業の経常利益は5兆3542億円で前年度比16.1%で3年ぶりの増益になる。

土地取引の動向

令和3年の全国の土地取引件数は約133万件となりほぼ横ばいで推移

地価公示

□令和3年1月以降の1年間の全国の地価の動向は、全国平均で見ると住宅地・商業地とも2年ぶりの上昇となる。地価動向もすべて2年ぶりの上昇となる

□令和4年地価公示における地価の変動率はすべて2年ぶりの上昇

住宅着工統計

□令和3年新築住宅着工戸数は856484戸。前年比5%5年ぶりの増加。新設住宅着工の利用関係別と数は、以下の通り

持ち家⇒9.4%増

貸家⇒4.8%増

分譲住宅⇒1.5%増

マンション⇒6.1%減

一戸建て⇒7.9%増

□令和3年の新設住宅着工戸数は、利用関係別にみると、持ち家・貸家・分譲住宅・のいずれも増加し全体でも増加した。(マンションのみ減少)

□令和3年の新設住宅着工床面積は、70,666千㎡で前年比6.3%増と5年ぶりの増加

宅地建物取引業者に関する統計

□令和2年度宅地建物取引業者数

127.215業者で7年連続の増加

⇒美容院25万件 コンビニは5万5924軒

□宅地建物取引業者に対する監督処分件数は161件(免許取り消し処分122件・業務停止処分が19件・指示処分20件)免許取消処分の件数が最も多い。

土地利用の動向

(1)令和2年における我が国の国土面積は、約3,780万ha。

(2)森林が最も多くこれに次ぐ農地とあわせて全国土面積の約8割を占める

(3)宅地は197万haこの他道路142万ha、水面、河川、水路135万ha、原野等31万haとなっている。

指定流通機構の活用状況

(1)新規登録件数

令和3年度の指定流通機構の新規登録件数は約460万件(1・3%増)

売り物件1264268前年比14.1%減 土地マンション一戸建て前年比で減少

賃貸物件 3636666件(8.6%増)

(2)総登録件数

825.903件(前年比7.6%)

2年連続して賃貸物件が売り物件の件数を上回る

37条書面

□絶対的記載事項

①当事者の氏名・住所

②宅地建物を特定するため必要な表示

③代金・交換差金・借賃の額、支払い時期、支払い方法、消費税

④引き渡し時期

⑤移転登記申請の時期

⑥既存の建物である時は、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項

構造耐力上主要な部分とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組み、土台、筋かいや火打材などの斜材、床版、屋根版、梁やけたなどの横架材を指します。

□任意的記載事項

⑦代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、授受の時期、目的

⓼契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

⇒マンション建物賃借の媒介に関し、期間の定めのある賃貸借において、借主からの中途解約を認める条項は、「契約の解除にかんする 定めがあるときのその内容」に該当し37条書面に記載しなければならない。

⑨損害賠償額の予定または違約金に関する定めがあればその内容

⑩代金または交換差金についてローンのあっせんの定めがあるときは、ローンが設立しない時の措置

⑪天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容

⑫契約内容の不適合を担保すべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、その内容

⇒わかりやすく

一定の担保責任(当該宅地・建物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任)または、当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときはその内容

⑬宅地または建物に掛かるそ是その他の公課の負担に関する定めがある時はその内容(固定資産税など)

※上記赤字ものは、貸借では記載の必要なし

※ペットの規約は35条だけです。

「契約不適合責任の特約」と「契約不適合責任の履行に関する保険等の措置の概要」混乱注意です!!!!

□民法の規定する種類又は品質に関する契約不適合責任についての特約をする場合は、その特約の内容について、重要事項事項の説明対象ではなく、35条に記載する必要がありません。これに対して契約不適合責任の特約がある場合のその内容は37条書面の記載事項である。なお、契約不適合責任については、「契約不適合責任の特約」と「契約不適合責任の履行に関する保険等の措置の概要」は混乱しやすいように整理する必要がる。全社については、上記の通りであるが、降車については、35条書面では「保険等の措置を講ずるかどうか及び講ずる場合のその措置の概要」は、記載事項である。そして37条書面でも、「保険等の措置について定めがある場合のその内容」は、「契約不適合責任についての定めがある場合のその内容」とともに、記載事項となる。

まずは種類又は品質に関する契約不適合責任についての特約については、37条のみと覚えておきましょう。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

35条上の記載内容

契約内容の不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約の締結その他の措置の概要

37条の記載内容

契約内容の不適合を担保すべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、その内容

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

媒介契約

□宅建業者は、売買または交換の媒介契約を締結した時は、遅滞なく一定事項を記載した書面を作成して記名押印(取引士が行う必要ない)し、依頼に交付しなければならない

【一般媒介】

指定流通機構への登録は任意で義務はない

有効期間の制限なし

有効期間を定めた場合に自動更新する旨の特約も有効

定期的な報告義務もありません。

□宅建業者は、価額または評価額について意見を述べる時は、その根拠を明らかにしなければならない。文章でも口頭でもよい

□専任及び専属専任媒介についての諸規定

①有効期間・・・3か月以内(超えた場合は3か月に短縮)

②更新・・・依頼者の申し出により更新出来る(自動更新の特約は無効)

③報告

専任媒介(2週間に1回以上)

専属専任媒介(1週間に1回以上)

売買・交換の申し込みがあった時は、遅滞なく依頼者に報告(一般媒介でも同じ)

⇒専任媒介で休業日を除き7日1回報告する定めは、1週間に1回以上とする宅建業法に違反する

④登録

専任媒介(契約日から7日以内、休業日を除く実際は10日前後)

専属専任媒介(契約日から5日以内休業日を除く実際は8日前後)

⇒休業日を含み7日後に指定流通機構に登録する旨を定めても「休業日を除き7日」を超える事はないので、休業日を含み7日後は宅建業法に違反しません

「指定流通機構への登録事項」

初期型科学都市とかバイバイ(年月日)

・①所在・規模・形質

・②売買すべき価額又は評価額

・③当該物件に係る都市計画法その他法令に基づく制限で主要なもの

・④当該専任媒介契約が専属専任媒介契約であるときはその旨

契約が成立した時に、遅滞なく次の事項を指定流通機構に通知しなければならない

・①登録番号

・②物件の取引価格

・③売買又は交換の契約が成立した年月日

とうか売買ね!

語呂合わせだよ!

□媒介契約書の記載事項 9つの事項

①物件の所在

②価格

③媒介契約の種類

④媒介契約の有効期間及び解除について

⑤指定流通機構の登録について(一般媒介契約でも記載する)

⑥宅建業者への報酬について

⑦違反に対する措置

⇒専任媒介契約なのに、、他の宅建業者に依頼してしまった場合

⓼標準媒介契約約款に基づくか否か

⑨建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項。あっせんしない場合はあっせんしない旨を記載しなければならない(省略不可)

⇒ 建物状況調査を希望する依頼者に対して、宅建業者が調査業者をあっせん(紹介)するかどうかという意味です。

⇒宅建業者は媒介契約書に「建物状況調査を実施するあっせんの有無」について記載する

⇒建物状況調査の結果に関する客観性を確保する観点から、売却希望の依頼及び購入希望の依頼者の同意がある場合を除き、宅建業者は、自らが取引の媒介を行う場合にあっては、建物状況調査の実施主体となる事は適当ではないとされています。逆に言えば売却希望の依頼者及び購入希望の依頼者の同意があれば、建物状況調査のの実施主体となっても問題ありません。

34条媒介契約語呂合わせだよ!

しょ

か

ばいしゅ

ばいゆー

していとう

報酬

違反

標準媒介

インスペクションあっちゃんする

★注意点

貸借の媒介契約は書面不要です。宅建業法の媒介契約の規制は、宅地・建物の売買・交換の媒介契約について定められたものなので、貸借についてはこの規制は及ばない

★媒介契約書面に記名押印しなければならないのは、宅建業者であるので、宅建士ではない従業員をして記名押印させたとしても宅建業法の規定に違反しない