歩く時、座っているとき、ベッドで眠る前、運転中、全ての動きの中で内転筋群の収縮を意識して生活中。

無意識に使えるようになるにはもう少しかかりそうですが(((uдu*)

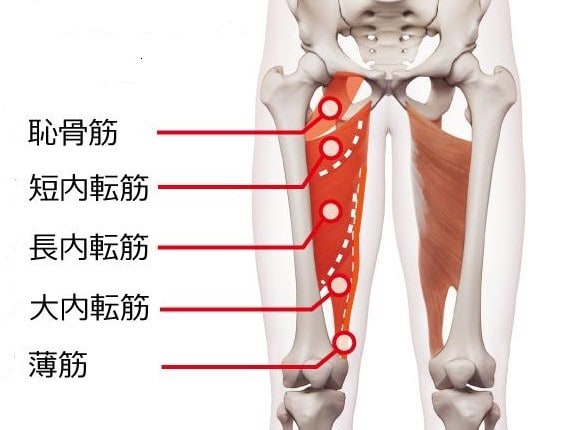

さてさて内転筋群は以下5種あり、恥骨に結合しております。

起始側が恥骨ですので、恥骨側へ引っ張る感覚で。(下から上にギューッとね)

【内転筋群をすべて使う】

恥骨の際まで、恥骨筋までしっかり使わないと背骨、脳幹の機能や身体能力を引き出せない。

片脚だけ恥骨筋まで使えていて、反対の脚は長内転筋までしか捻れていないと、当然左右差が出てしまい骨盤の高さや脚の長さ、背骨の捻じれや首、肩甲骨の左右バランスの狂いに繋がってしまうのだと感じました。

恥骨を意識して内転筋群の5段階?を一番上までしっかり使うことが大事。

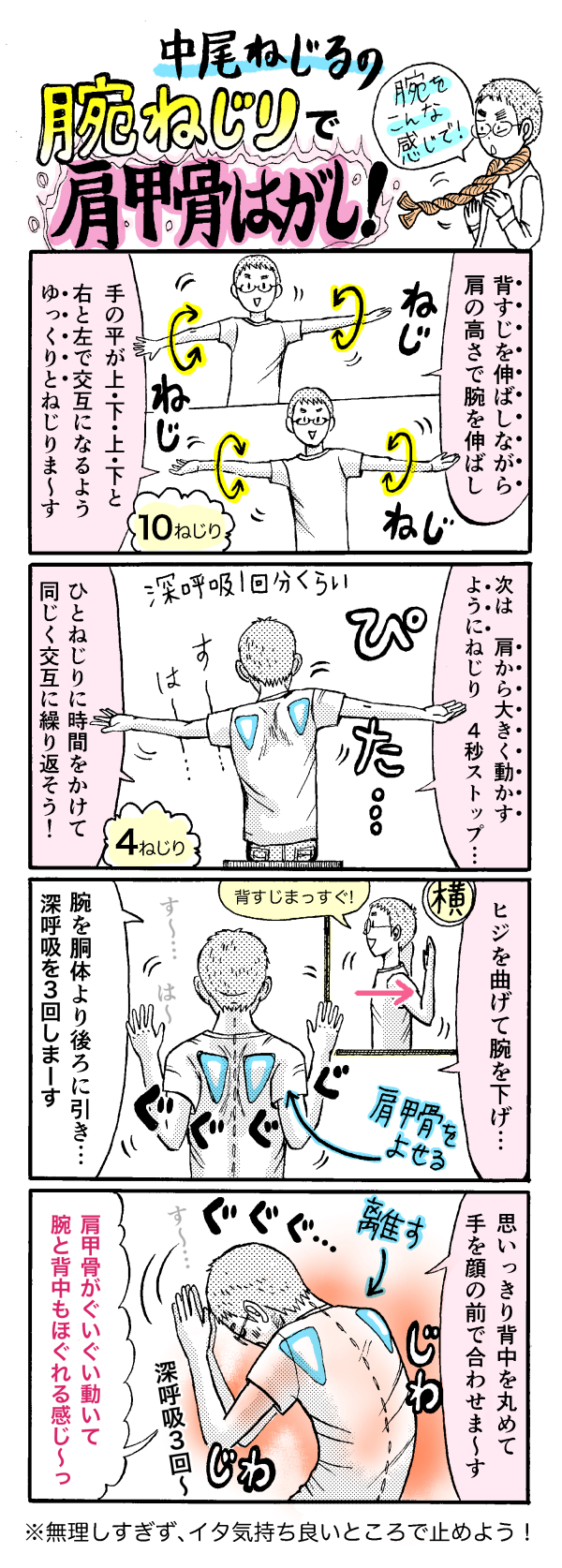

そうすることで太ももは細く強く締まり、腰椎が柔らかくなり、連動して肩甲骨が剥がれ、腰のくびれがより際立ち、無駄な筋肉が落ち、必要な筋肉が育つようになる。

その際、膝は柔らかく使う必要があり、股関節の内転と共に動かないよう、分離して動かす必要がある。

と、言葉で表現するのがやはり難しい(;´・ω・)

こんなスタイルになるためにはまずは内転筋をしっかりと収縮させられるようになる必要はあります(((uдu*)

内転筋、腸腰筋(&横隔膜)、肩甲骨。他にもあるけどこれらは超重要。

身体の歪みは心の歪み。

心と体は同じもの。

身体が変われば心も変わり、心が変われば身体も変わる。

身体の使い方を日々良い方向へ変えることで、日々生まれ変わっているような感覚で過ごしております✨

皆にも味わってもらいたい!

このブログが何かのヒントになれば幸いです(((uдu*)