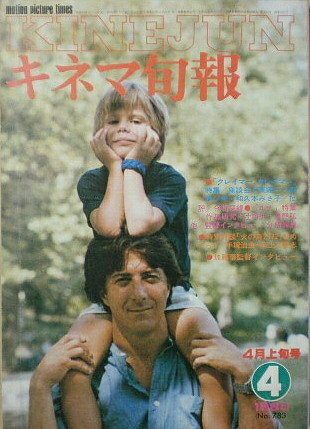

『クレイマー、クレイマー』は、1979年公開のアメリカ映画で、ロバート・ベントン監督、ダスティン・ホフマンとメリル・ストリープが共演した名作です。

本作はニューヨーク・マンハッタンを舞台に、仕事熱心な会社員テッド・クレイマー(ダスティン・ホフマン)が、突然家を出て行った妻ジョアンナ(メリル・ストリープ)に置いていかれた7歳の息子ビリーとの生活を描いています。

家事も育児も不慣れなテッドは、最初は戸惑いながらも息子と共に少しずつ絆を深めていきますが、やがてジョアンナがビリーの養育権を求めて戻ってきたことから、親権を巡る裁判に発展します。

公開当時、本作は「離婚」というテーマを真っ向から描き、当時の価値観に大きな衝撃を与えました。

物語は、テッドのキャリア志向の価値観と、ジョアンナの「自分自身を見つけたい」という思いの衝突から始まります。家族の幸せ=経済的安定と考えるテッドに対し、ジョアンナは母親でも妻でもない、自分だけの人生を模索しようとします。

ジョアンナが家を出てから、テッドと息子ビリーは初めて本格的に一緒に過ごすことになり、最初は噛み合わず失敗ばかりの毎日ですが、徐々に協力して生活することの意味を学び、父と子の絆が育まれていきます。ジョアンナの不在が、二人の関係に新しい価値や意味をもたらしたと言えるでしょう。

しかし物語の後半では、ジョアンナが親権を求めて戻ることで物語は大きく動きます。親権争いや裁判を通じて、どちらが子供を育てるのにふさわしいか、親としての資格を問われることになります。

そして、夫婦それぞれの価値観や人生観、どちらにも正解はないことが観客に突き付けられます。

本作は、単なる家族や親子の物語ではなく、「家族や自分にとって本当に大切なものは何か」という普遍的なテーマを提示しています。

アカデミー賞では作品賞・監督賞・主演男優賞・助演女優賞・脚色賞の主要5部門を受賞し、時代を超えて愛され続ける作品となっています。

感想

初めて本作を観た時、まず印象に残ったのはテッドとビリーのぎこちない朝の場面です。

戸惑いながら作るフレンチトーストが真っ黒になったり、仕事が思うように進まずイライラをぶつけてしまったり。父子というより、むしろ二人の人間がそれぞれ慣れない環境に苦労しているのがリアルだなと思いました。

この「うまくいかない感じ」が、逆に二人の距離を縮めていく過程にすごく説得力がありました。失敗や小さなケンカを乗り越えて、少しずつお互いに歩み寄っていく様子、たとえば夜に「おやすみのキス」を求めるビリーの台詞には、親子ドラマの枠を超えた切なさや温かさがあります。

ジョアンナが戻ってきてからの裁判シーンは、雰囲気ががらっと変わったような感覚でした。まさに「Kramer vs. Kramer」。前半でじっくり見せる父子の生活があるからこそ、裁判の重みや葛藤がグッと響いてきます。

ここで描かれるのは、親としての資格や子供への愛だけじゃなく、「自分らしさ」を求める大人同士のぶつかり合いです。

どちらにも共感したり、どちらにも腹が立ったりする。その複雑さこそが、この映画の真価じゃないでしょうか。

「正解はひとつじゃない」という現実の厳しさを、少しビターな後味とともに伝えてくる気がします。ジョアンナの「自分自身でありたい」という気持ちも、テッドの「息子のために何でもしたい」という思いも、どちらも間違いじゃない。でも、どちらかが幸せならそれで十分とは言えないのが家族なんだというメッセージがじわじわ残りました。

また、本作が公開された1979年、父親が親権を求めるという設定そのものが時代的な挑戦だったようです。社会の変化とリンクする物語なので、今観ても新鮮な気持ちで考えさせられます。

役者陣も本当に素晴らしい。メリル・ストリープの揺れる表情や、ダスティン・ホフマンの父親としての眼差し、どちらも印象的でした。

家族って何だろう?と自分自身に問い直したくなる。大人の事情も、子供の気持ちも、どちらも大切に描いているからこそ、説教臭くならずに心に残る作品になっていると思います。

普遍的なテーマを持った「問いかけの映画」なので、観る年代や環境によって感じ方も変わるはず。人の数だけ家族の形がある、そんなことを静かに考えさせてくれる作品でした。