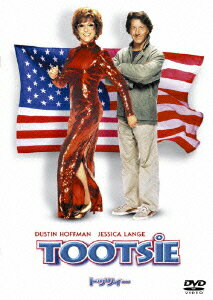

『トッツィー』(Tootsie)は1982年公開のアメリカ映画で、監督はシドニー・ポラック、主演はダスティン・ホフマン。名優ホフマンが女装して挑むコメディとして世界的にヒットし、彼のキャリアの代表作となりました。

作品賞を含むアカデミー賞10部門にノミネートされ、ジェシカ・ラングが助演女優賞を受賞。主題歌「君に想いを(It Might Be You)」も名曲として長く愛されています。

主人公マイケル・ドーシー(ダスティン・ホフマン)は、真面目で完璧主義な性格が災いし、周囲との衝突から仕事を干されてしまった俳優。なんとか舞台の資金を稼ぎたい彼は、友人のサンディが受けた昼メロドラマのオーディションに女装して臨み、「ドロシー・マイケルズ」としてまさかの合格を果たします。

演じる役は病院の総務部長エミリー。男の視点から女性役を分析した結果、思いのほか骨太で芯のある女性像が視聴者に愛され、ドラマは大ヒット。ドロシーとしての人気が爆発する一方、マイケル本人はその嘘を隠し続けることに苦悩します。共演女優ジュリー(ジェシカ・ラング)に惹かれながらも、自分の正体を明かせず、複雑な恋模様の中で混乱と笑いの渦に巻き込まれていきます。

物語のピークは、ドロシーとしての生活に限界を迎えたマイケルが、テレビの生放送で「実は私は男だ」と正体を明かすシーン。その衝撃的で誠実な瞬間に、彼自身も人間として清々しく解放されていきます。映画の終盤、ジュリーは最初こそ怒りを見せるものの、最後にはマイケルの誠実さを理解し、再び歩み寄る余韻を残して物語は幕を閉じます。

感想

『トッツィー』は、性の問題を直接テーマにしているわけではありません。女装をきっかけに、自分自身の内面や他人との関わり方を見つめ直す人間ドラマであり、同時に非常に知的でユーモラスなコメディです。現代でいうジェンダー論を先取りしているように見える要素もありますが、主人公マイケルは「女装に目覚める人」ではなく、「女として振る舞うことで、初めて女性が日常でどんな理不尽を受けているかを知る男」です。この構造が、本作を笑いだけで終わらせない深みの源となっています。

ダスティン・ホフマンの芝居は圧巻です。彼が「ドロシー」としてスクリーンに登場すると、最初は違和感があるのに、すぐに本物の女性として見えてくる。

その絶妙なバランス感覚と、丁寧な所作、声のトーンの作り込み。あの一見おかしみのある姿の中に、役者としての矜持と繊細な表現力が光っています。個人的には、ホフマンがホンモノの「女優」になってしまっている瞬間が何度もあって、見ていて感心しっぱなしでした。

また、ジェシカ・ラング演じるジュリーが素晴らしい。おっとりとした雰囲気の中に、母としての芯の強さと、恋に生きる女性の繊細さが同居している。ドロシーにだけ心を許して打ち明ける場面は、この作品の中でもとても優しく心に残るシーンです。

そして、ラングがドロシーを信じきっている姿を見ると、マイケルが罪悪感で押しつぶされそうになるのも納得できる。恋愛のねじれがギャグになりつつも、決して誰も傷つけない優しさが本作にはあります。

ストーリーはコメディとして軽快に進みますが、根底には「自分を偽ること」「誠実に生きること」への問いが流れています。

マイケルが女装して演技したのは、現実の壁を突破するためでした。けれど、皮肉なことに、ドロシーとして過ごすうちに彼はむしろ“素直な自分”を取り戻していく。社会の中での男女の視線、職場の権力関係、友情と恋愛の境界、どれもが現代でも通じるテーマです。40年前の作品なのに、今見ても不思議なくらい新鮮で、むしろ時代の先を走っている印象を受けます。

そして、最後の生放送でのカミングアウトシーン。笑いながら少し泣けてしまう。あの瞬間、ドロシーとして生きてきた時間が無駄ではなかったと思えるのです。ホフマン演じるマイケルの顔には、敗北でも開き直りでもなく、清い誇りのようなものが浮かんでいました。あの表情一つに、映画全体のメッセージが詰まっている気がします。

観終わったあと、心がやわらかくなるような映画です。最後まで温度のある笑いに包まれながら、観客を励まし、少しだけ勇気を与えてくれる。

『トッツィー』は、性別や職業に縛られず、自分らしさを取り戻すための人生賛歌のような一本でした。