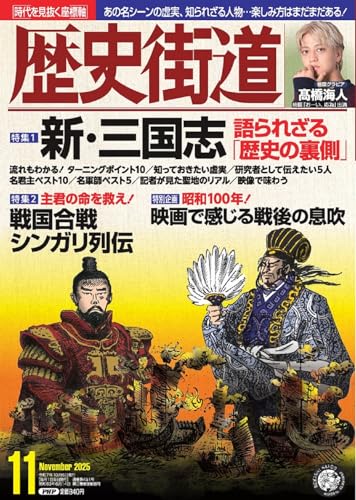

雑誌「歴史街道」の今月号。

特集は「新・三国志」ということで、買って、読んで見たのですが、「三国志」に関しては、特に、目新しいものは無かった感じ。

個人的に、興味深かったのが、日本の「砕氷船」の歴史に関する記事。

それを元に。

水面の氷を割りながら進む船を「砕氷船」と言います。

日本で、この「砕氷船」と言えば、まず、思い浮かべるのは「南極観測船」ですよね。

現在の南極観測船は、二代目の「しらせ」だそうですね。

僕が小学生の頃、一度、日比港に、南極観測船が停泊していた記憶がある。

その名前は、何だったか、よく覚えていない。

恐らくは、「ふじ」だったのではないかと思うところ。

こちら、南極観測船「ふじ」です。

この南極観測船は、建造費は、文部科学省かれ出ているのですが、運用は、海上自衛隊が行っているそうです。

ちなみに、海上自衛隊の艦種としては、「砕氷艦」ということになる。

日本で、最初に、運用された砕氷艦は、「見島」という艦だったそうですね。

この「見島」は。元々は、ロシア海軍の「アドミラル・セニャーヴィン」という艦で、日露戦争の日本海海戦の時に、日本に降伏。ほぼ、無傷で、日本が手に入れた艦。

こちら、海防艦「見島」。

大正6年(1917)、ロシア革命が起こる。

ロマノフ王朝を倒したのが「3月革命」で、レーニンが率いるボルシェビキが、ソビエト政府を樹立したのが、「11月革命」です。

当時は、第一次世界大戦の最中。大正7年(1918)3月、ソビエト政府は、ドイツと講和条約を締結。

そのため、東部戦線で戦っていたチェコスロバキアの軍が、孤立してしまいます。

当時、チェコスロバキアは、同盟軍に参加していましたが、オーストリアからの独立を目指して、多くのチェコ軍の兵士が、ロシア軍に投降。彼ら、捕虜によって編成されたチェコ軍が、ドイツ、オーストリアと戦っていました。

チェコ軍は、シベリア経由で、西部戦線への移動を試みますが、ソビエト軍と軍事衝突となる。

イギリス、フランスは、このチェコ軍の救援のため、7月、北ロシアに軍を派遣。

軍事介入に慎重だったアメリカもまた、日本と共に、出兵に合意する。

しかし、アメリカが、限定的な出兵としたのに対して、日本は、全面出兵を決定。

8月、出兵をした日本軍は、二ヶ月ほどで、バイカル湖以東を制圧。

しかし、それ以降は、ソビエトの正規軍である「赤軍」と、非正規軍の「パルチザン」の攻撃によって、苦戦に陥る。

大正9年(1920)1月、チェコ軍の引き上げ完了を理由に、アメリカは軍を撤退。

イギリス、フランスも、これに合わせて、軍を引き上げた。

一方、アムール川下流の尼港(ニコライエフスク)では、日本軍の守備隊と居留民、合わせて、約730人が、パルチザンに包囲されていた。

この守備隊の電信部からの通報を受け、1月、日本は、戦艦「三笠」と、砕氷艦「見島」の派遣を決定する。

この「見島」は、シベリア出兵が決まった時に、舞鶴工廠で、「砕氷艦」としての改造を受けていた。

しかし、砕氷艦「見島」は、全く、約に立たなかった。

そのため、戦艦「三笠」は、自力で、氷の中を進むことになる。

氷の薄い場所を選んで進み、夜になると、氷の上に、碇を下ろして、停泊。

翌朝には、艦は、また、氷に、覆われている。

日本からの援軍が届かない中で、尼港の守備隊は、パルチザンと講和し、開城する。

しかし、講和条件は、守られず、将校や官吏などは、投獄、または、処刑される。

3月、守備隊は、自衛のため、決起するが、敗北。

生き残った者は、投獄された。

戦艦「三笠」と、砕氷艦「見島」は、4月、小樽に到着。

そして、両艦は、陸軍の救援部隊を乗せた輸送艦を護衛し、北樺太の西岸にある、亜港(アレクサンドロフクス)に向かう。

5月中旬、救援部隊は、亜港の対岸、デカストリに上陸。海軍第三艦隊や、陸軍第14師団の主力も加わる。

6月3日、ようやく、陸軍の先鋒隊が、尼港の現地に到着したが、すでに、街は壊滅し、ロシア人を含む、6000人以上が、虐殺をされていた。

これを「尼港事件」と呼びます。

この「尼港事件」を受けて、日本海軍は、大正10年(1921)、艦船令を出し、特務艦の種類に、新たに「砕氷艦」を加えます。

そして、日本で、最初の砕氷艦の建造が、始まります。それが「大泊」です。

6月、川崎造船所で起工。11月に、竣工。

基準排水量、2330トン。全長、約64メートル。最大幅、約15メートル。

この「大泊」では、「トリミング・タンク方式」を採用。

船首を、氷の上に乗り上げ、艦尾のタンクから、海水を、ポンプで艦首に移動させることで、その重さで、氷を割るということ。

しかし、12月以降、冬期の補給任務の中で、大きな能力不足が、確認される。

大正11年(1922)2月から3月にかけて、舞鶴工廠で、改造を行いましたが、大きな性能の向上は、無かった。

しかし、改造後の「大泊」は、北洋での警備、漁業の保護、水路の障害物などを取り除く啓開作業、科学調査、気象観測など、様々な任務で、活動する。

夏季には、ベーリング海峡を越え、北極海に入ったこともあるよう。

戦時中は、横須賀鎮守府隷下の大湊警備府に所属。

宗谷海峡や南樺太周辺の海域を中心に行動。ソ連船の臨検も、実施する。

昭和20年(1945)7月、補修修理のため、横須賀に入ると、そこで、終戦を迎える。

終戦後、GHQから、北方からの復員輸送を行う特別輸送艦としての許可を受けるが、機関の劣化がひどく、復員船への改造は、見送られる。

海上保安庁の巡視船として使う案もありましたが、修理費がかさむとして除籍。

昭和24年(1949)、解体。

さて、昭和13年(1939)7月から8月にかけて、満州国東南端、張鼓峰で、日本軍、ソ連軍が交戦し、多くの死傷者が出る。

この出来事をきっかけに、日本海軍は、新たな砕氷艦の建造を計画。

耐氷構造が施された辰南汽船の「地領丸」に目をつける。

この「地領丸」は、昭和10年(1935)3月、満州国がソ連から北満鉄道を買収した時、代価の一部に当てるためにソ連船の貨物船、三隻の二番艦として、長崎県川南工業香焼島造船所で建造されたもの。

しかし、日中戦争の悪化などで、契約は、破棄されていた。

昭和15年(1940)2月、この「地領丸」を、特務艦として購入。

そして、「宗谷」(二代目)と、命名します。

この「宗谷」は、砕氷艦ではなく、輸送艦として「大泊」の補助艦として活躍。

開戦後は、ラバウルを拠点として、測量や運送の任務に就く。

戦後は、復員輸送に従事。

この任務の終了後、解体される予定だったのですが、海上保安庁の灯台補給船に転用される。

昭和30年(1955)、海上保安庁の巡視船となりますが、その直後、南極観測船として白刃の矢が立つ。

「宗谷」は、三菱重工横浜造船所で、各種の調査工事の後、日本鋼管浅野船渠で、大規模な改造工事が行われる.

昭和31年(1956)10月、竣工。

「宗谷」は、初代南極観測船として、第一次から第六次までの南極観測を務める。

昭和37年(1962)4月、任務を終了。

同年8月から、巡視船として、北洋海域のパトロールに従事。

昭和53年(1978)4月、解役。

そして、現在、「船の科学館」に、保存、展示されている。

南極観測船は、初代の「宗谷」、二代目「ふじ」、三代目「しらせ」、四代目「しらせ」(二代目)と続くそうですね。

南極観測隊では、何の研究をしているのでしょう。

この南極観測隊で、有名なのは、映画「南極物語」ですよね。

現地に残された犬の中で、生き残った「タロ」「ジロ」の、二匹の犬との、感動の再会。

映画は、大ヒットしたようですが、個人的には、見ていないんですよね。

機会があれば、見てみようと思います。