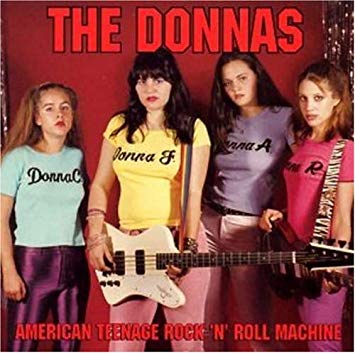

The Donnas/ American Teenage Rock'n'Roll Machine (1998)

有名・無名を問わず、私が過去にジャケ買いしたCDやレコードについて書く「ジャケイズム~ジャケ買い随想」のコーナーです。今回のお題は、1990年代の終わりからゼロ年代にかけて活躍したアメリカのガールズ・パンク・バンド、ザ・ドナスのセカンド・アルバム『アメリカン・ティーンエイジ・ロックンロール・マシーン』(1998年)。

自分にとって未知の音楽をジャケットに惹かれて買うとき、そこにはいくつかの動機が考えられますが、もっともわかりやすいのは、それが”カッコいい”もしくは”アーティスティック”であることです。どちらも基準は個人的な審美感なのだけれど、この2つのどちらかをクリアしていれば他人に見せびらかす際にジャケ買いにいたった経緯を説明しやすいというもの。

ところが、このドナスのセカンド・アルバムにはそのどちらでもありません。ハッキリ言って、相当ヤボったい。赤を基調にした配色はまぁいいとしても、メンバーの写りの寸が縦にも横にもギュウギュウ詰めで狭苦しい。

写りといえば、メンバーは4人とも綺麗な顔立ちをしているのに、なんか垢抜けない。ギターとベースを手にしていても、どこか板についていません。カメラを見据えているうえに、デカデカとバンド名が主張されているところに、かえって”頑張ってる”感が出すぎてしまっています。せめてモノクロだったら印象も異なるのでしょうが、揃いのTシャツのカラーリングがゴチャゴチャしています。

入手したお店は大阪・アメリカ村のTIME BOMBだったと思います。私はパンキッシュな音楽を普段あまり聴かないので、新譜の輸入盤LPで買ったとなるとあの店のほかに考えられません。たぶん、人類レコードやKING KONGなどをハシゴして、せっかく京都から心斎橋まで来たのだからTIME BOMBものぞいていくか、と立ち寄ったのでしょう。

ドナスはサンフランシスコ・ベイエリアにあるパロアルトに住む14歳の少女たちが1993年に結成したバンドです。正確には、バンド名をいくつか変えて、最終的にドナスに落ち着いたそうで、当初はメンバーもドナA、ドナC・・・とステージ・ネームで名乗っていました。

ドナスとして1997年にファースト・アルバムをリリースした後、このセカンド・アルバムが出るまでの間に来日していたらしいのですが、当時の私は知りませんでした。まったく無名の新人バンドのアルバムとして、『アメリカン・ティーンエイジ・ロックンロール・マシーン』と出会ったんです。だから、自分ではその意識がなかったにせよ、ジャケ買いだったことになります。

帰宅してレコードに針を乗せるや、25分にも満たないこのアルバムを一気に聴きとおしました。ジャケ買いが”当たり”だった場合は好印象も倍増します。すっかり気をよくしてジャケットを再度眺めたのだけれど、やっぱりヤボったくて垢抜けない。そこは変わりませんでした。

ただ、内容はとても良かった。ラモーンズや少年ナイフを彷彿とさせるビートに、バックマン・ターナー・オーヴァードライヴあたりのロックンロールのフレーズが絡んで、シンプルで楽しい。ファン・パンクという呼称が適切でしょう。

演奏は下手だし、ヴォーカルも一本調子です。けれど、1枚のアルバムの中にその時点で自分たちが持っているものを出しきっているのが潔く、言い訳がましさがない。アマチュア・バンドがスタジオに入って録音したみたいな音質で、ヴォーカルなんか声を吹き込んでいるだけの不愛想なレコーディングなのですが、時おりのぞかせるギターのたどたどしいブルージーなフレーズも愛おしく、なにかとても大切な瞬間に立ち会わせてもらった幸福感さえおぼえました。

こうやって書いてみると、私が初期のドナスに惹かれた理由はアイドル・グループを応援したくなる心理に似ていたのか、と自問したくなります。歌唱力もダンスもプロフェッショナルな域に達しない女の子たちが懸命に歌い踊るさまに目を細める気持ちと、たしかに通ずる部分はあると思います。パンクの好きな人がアイドル・グループに心動かされるケースは多いようです。

ドナスは2002年にアトランティックと契約して、そこで彼女たちの音も急激にダイナミズムを増しました。ソングライティングもそれまで以上に綾が織り込まれるようになり、なによりもルックスが洗練されました。それはそれで、私には目にも耳にも受け容れられる変化であったし、ロック・バンドの成長として充分に満足できるものがありました。

でも、ドナスは初期のほうが佳かったなと思うのは、そこに洗練されていないがゆえの素朴な魅力が溢れていたからでしょう。

しかし、本当にそれだけなのか。そこで納得してしまうと、『アメリカン・ティーンエイジ・ロックンロール・マシーン』を私にジャケ買いさせた動機がボヤけてしまいます。1998年に30歳になったばかりだった私は、素朴に奮闘している女の子を慈しむ目線をまだ持っていなかったからです。

ドナスが結成された1993年はアメリカ全土にオルタナティヴの波が覆いかぶさっていた時期です。スマッシング・パンプキンズの『サイアミーズ・ドリーム』やパール・ジャムの『Vs.』がリリースされた年。前年にはL7やベイブズ・イン・トイランドといった女性バンドが大暴れし、翌年にはグリーン・デイの『ドゥーキー』やオフスプリングの『スマッシュ』が控えていました。そして、ドナスが初めて演奏を披露したライヴのセット・リストには、欧米の大規模なロック・フェスを賑わせていた少年ナイフの曲が含まれていました。

そんな時期に中学生だった女の子たちです。おそらく、家のレコード棚には親が若い頃に好きだった70年代ロックのアルバムも並んでいたはず。楽器を手にして集まったとき、彼女たちは最良の古典に囲まれ、現在進行形のうねりの中にありました。

足りなかったのは経験と技量。これは当然です。そのかわり、『アメリカン・ティーンエイジ・ロックンロール・マシーン』からは可能性とガッツが零れんばかりに聞こえてきます。それは惚れ惚れするほどです。

収録曲で私がいちばん好きなのはB面の3曲め、Wanna Get Some Stuff。♪Go go, Johnny Mad!♪と繰り返されるラモーンズ直系のパンク・ロックで、ぎこちないながらも目標が明確に定まったロックンロールがシャカリキの演奏で表現されています。その一つ前に収められたLeather on Leatherは少年ナイフふう。

どの曲もほぼ同じ様式ですが、パワーコードで抑揚をつけたり、曲によってはベンディングを用いたギター・ソロを入れたり、ドナスなりの工夫も忘れていません。また、ラモーンズに似すぎているとはいえ、ハキハキとしたリズムに乗ったメロディーは率直で線が太い。

アメリカのオルタナティヴのバンドはブラック・サバスの多大な影響下にありました。それはL7のような女性バンドもそうで、あの時代のアメリカの閉塞した空気にはドゥームで重いサバスのハードロックの、技術的というよりも感覚的な導入が合っていたと思います。

ドナスも数多あるオルタナ系バンドを通じてそこは経ていたのでしょうが、初期の彼女たちはそれを自分たちのロックに積極的には取り入れていません。もっとカラッとしているし、パーティー・ミュージックっぽくもあります。

個人的には、ラモーンズの影響の向こう側にグラム・ロックのポップ・センスを聞く思いもしました。これはいずれラモーンズについて記事を書く際に触れたいことなのですが、ジョーイ・ラモーンのヴォーカルの、クールだけど全くマッチョではない、ある種のフェミニンさが混じった歌の身のこなしと遊びのセンスはグラム的でもあって、女性バンドにもカヴァーしやすい要素ではないでしょうか。このアルバムでのドナAのヴォーカルはそこを受け継いでいます。

つまり、このアルバムはカッコいいんです。下手だけどカッコ悪いところがない。それって私にはロックの一つの理想的なありかたなんです。

私はドナスのこのアルバムを聴いて、出来ない子たちが懸命に頑張っていて応援したくなる、とは感じませんでした。今だったら多少はそう感じたりするかもしれないけれど、30歳の時点では、気っぷがいい、惚れ惚れする、と見上げていたのです。

話をジャケットに戻すと、同じようなリスペクトの念をあの垢抜けないジャケットにおぼえたのではないかという気がしてなりません。それは若さの頑張りを慈しむ目線よりもずっと大きかったと言えます。

そこにあったのは、今できることを全部やり尽くしてやるという抑えの利かない衝動と、私たちはカッコいいんだという強い自信。じつに堂々としているし、堂々がムキ出しになっています。私は無意識のうちにそれに惹かれたのだと思います。仮にこれがもっとエレガントに処理されていたとしたら、ここまでのインパクトは持ち得なかったことでしょう。

洗練されたデザインではありませんが、アルバムの内容にふさわしく、言い訳も迷いもない潔さで迫って来るカッコいいジャケットです。