アレクサンダーテクニークという身体調整のメソッドがあります。

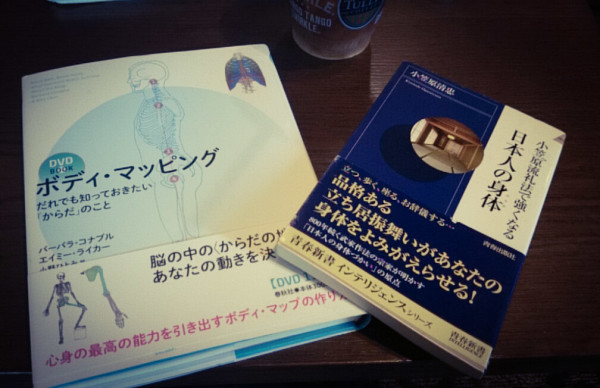

シェイクスピアの舞台を演じる舞台俳優であったアレクサンダー氏が、自身の声の不調をきっかけに開発したメソッドとのことで、”心身(すなわち自己)の不必要な自動的な反応に気づき、それをやめていくことを学習する方法”(Wikipediaより)とのことです。

このアレクサンダーテクニークがおよそ100年もの間、俳優や音楽家などの身体調整のベースとなって、時代が進むにつれ様々に進化し現在でもそのメソッドが活用されている。

そして音楽家の、各楽器演奏家や声楽家ごとに特化したメソッドなどもある。

このアレクサンダーテクニークは「身体感覚」を磨くことにあります。

日常の生活の中から常に自分の身体を意識するように、どの部分をどのように意識し変えていくか・・・というボディマッピングが主な特徴と言えるでしょう。

ただ、考えるに西洋人と東洋人、特に日本人がもともと持っている身体感覚の「差」というものがあります。

筋肉の使い方が日本人は独特です。

たとえば、西洋のノコギリは「押して」切りますが、日本のノコギリは「引いて」切ります。

鉛筆をナイフで削るとき西洋人は「手前に引いて」削りますが、日本人は「前に押すように」削ります。

特に中世に使われていた剣を見ると明らかです。

日本刀は「引き斬る」ための造りになっていますが、西洋刀は「刺す」か「叩き斬る」造りになっています。

このように全く違った身体操作を行うのですから、当然「身体感覚」の認識も違います。

身体操作の感覚に合わせて道具は造られてきているのですから、やはり身体調整のメソッドも「身体感覚」に合わせるほうがいいのではないかと考えます。

武術と身体操作

武術というものは、身体感覚による操作が最も顕著に現れるものだと思います。

一歩間違えれば死んでしまうのですから・・・

それはそれは身体の感覚や原理に合わせて非常に合理的な「操作法」になっています。

紙一重の差

そこまで突き詰めて考案された数々の武術

その中に日本人の身体感覚に合った身体操作、身体調整の技が秘められています。

現代でも接骨院を営む方々は「柔道整復師」といわれ、勉強の過程に於いて「柔道」を必須科目として学ぶほどで、やはり武術とは切っても切れない縁があります。

日本の中世の頃に最も発達した武術は、江戸時代という「泰平」の時代を迎えるとともに、その活用法も変化して来ました。

殺傷のための身体操作を「人を活かす」ための身体操作に転換し、医術や日常の生活に於ける「予防措置」としての身体操作が発展して来ました。

日常の中での身体操作を変えることで、病気や怪我などの予防にもつなげて行く。

その発展した形のひとつとして「小笠原流礼儀作法」があります。

礼儀作法とはなにも「かしこまる」ための作法ではありません。

日常の身体操作を「身体に最も負担のない」操作に変えること。

ただ、その操作法がとても優雅で美しいため「かしこまる」イメージがついてしまったのでしょうか?

現代音楽家たちと身体操作

さて、アレクサンダーテクニークや小笠原礼儀作法など、身体調整にとてもいいものがありますが、果たして・・・・これらをきちんとモノにすれば「故障」とは縁遠くなるのはもちろんなのですが・・・・・

きっと、やらない人がほとんどです。

やらないというより出来ないに近いのかもしれません。

現代社会は中世などとは違い「時間の流れ」の感覚が違います。

時間感覚も当然身体感覚に含まれてきますから。

現代の音楽家の方達の多くは、それはそれは「忙しい」毎日を送っています。

そんな時間に追われる日々の中で、優雅な動きは簡単にはできません。

ですが、やっぱりやった方がいい。

それでは、「どこから」やっていくか、という最小単位で考えて少しずつ癖を付け、日常を変えていければいいのではないかと考えます。

まずは「故障」をしないための最小限のメンテナンスメソッドを癖付けることが大切だと思います。

スポーツアスリート達が運動の直後にクールダウンのストレッチをするように、楽器演奏後にクールダウンのメソッドを・・・という具合です。

簡単で手軽に出来て時間がかからないもの。

そんな最小単位のプチメソッドから始めて、徐々に身体感覚をつかんでいってほしいと思います。

あまりたいそうで面倒なメソッドなら「やらない」ということが既に判明しています。

ですから「これぐらいなら」簡単だ・・・というものでないとダメなのです。

ごくごく簡単で効果が出るもの。

それが継続出来るメソッドの条件なのでしょう。