ウンコの問題、ウンコが問題?

お手軽バイオトイレ、一応1日1回は攪拌&観察を続けている。

けど、最近はあまり劇的な変化がない。

先日、水分が減ってかなり引き締まったウンコをバラしてみたら、ほとんど繊維質の塊になっていた。

ウンコの臭いは全くない。腐葉土の匂いに近い。

この先はたぶんなかなか分解は進まないのだと思う。

攪拌が大事なのは、空気を送って好気性菌を元気にするだけじゃなく、分解が進みやすいようにウンコをバラす為なのだと実感。

それにしても、バイオトイレってのはうまくできている。

餌である食物繊維の分解は結構速い。比べてオガクズ(木)の分解はとてもゆっくりだから、菌類の住処として塩梅がいい。餌と住処がうまい具合に混ざり合うのが大事なんだろうな(湿度と温度は当然だけど)。

第三糞を投入後、試しに培養した“愛媛ai‐2”を入れてみた。

電気は使いたくないけど、まあ実験なので、小型の電気あんかで保温してみる。

さて、あらためて言うまでもなく、問題はウンコなのだと思っている。

ウンコ問題は、環境問題の“核”のひとつであり、22世紀型生活を試行するにおいて非~常に重要なポイントだ。

そもそも、上下水道の整備はインフラ改善の基本とされ、低開発国に対する支援でも必ず取り上げられる。

不適格な糞尿処理によって感染症などが増大するのは確かだし、衛生に対する配慮が必要なのは認めるけれど、安易な近代化は人間の感性に重大な損失をもたらすと、僕は感じている。

それは、“有限性と関係性の忘却”だ。

アフリカで生活していた時、毎朝の水くみが日課だった。

朝汲んできたタンク数杯の水で、一日生活する。無くなれば、また汲んでこなきゃならない。

近くに井戸があればラッキーだけど、たいていはそれもただじゃないし、遠くから何十分もかけて運んでこなきゃならない場所がほとんどだ。

近くに井戸がない場所では、洗いものは池の水を使っていたし、飲み水や炊事用には雨水を溜め、沸かして使っていた。

コップ一杯の水で洗顔から歯磨きまでできるようになった。

暖かければ沼に行って水浴びをしたし(ついでに洗濯も)、寒い時期にはバケツ一杯の水を温めて浴びた。当然、そのための焚き木も採ってこなきゃならない。

すべてが“有限”だった。

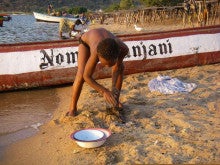

天気がいい日に、水たまりで洗濯をする(その間に水浴び、一石二鳥!)。

時々町に行って宿に泊まると、水道の蛇口をひねるだけで溢れるように水がジャバジャバと出続けるのを見て、大真面目に驚き、不思議に感じてしまった。

「この水はどこからきたんだろう?」

「なんでなくならないんだろう?」

水洗トイレは、水が有限であることを忘れさせ、ウンコが“目の前から消えたからといって無くなったわけじゃない”ことを忘れさせる。

自分の存在が、自分の行為が、必ず他とつながっていることを忘れさせる。

「目の前から消えればそれでいい」とする水洗トイレの思考は、外部不経済を垂れ流し、第三者に負荷を与え搾取し続けることで成長してきた近代社会の象徴にさえ見えてくる。

ウンコを1回流すのに使われる10ℓの水を浄化するのに、いったいどれだけのエネルギーが使われるのか?

最近はようやく“利用”が再考され始めたけれど、下水管を通して集められたし尿のほとんどは、未だ“巨大な廃棄物”だ。

そもそも、自然界にゴミなど存在しないし、糞尿放置だって何も問題じゃない(人間の場合、分解不可能な“量”であることが問題)。

糞尿は、他者の生命をかたち作っていたものであり、他者の生命の糧となるもの。

ウンコは、物質循環のひとつの場面にすぎない。

本来、すべてはつながっていて、“共生関係”にある(でも“環境に優しい”なんて言い方は、本当のことを見えなくさせる。優しいわけじゃない。それが美しいのは、真の合理性に基づいているからだ。

そして、それを思い出させてくれるのが、ウンコであり、微生物。

僕を宿主とする何兆もの微生物。僕を取り囲む無数の微生物。

目には見えないそれらの存在を感じることで、自分が“共生”していることを思い出せる。

ウンコに向き合うことで、僕らは忘れてしまいかけた“本当の合理性”を思い出せるんじゃないか。

そうだ。

アフリカの生活で体感した“有限性”について書いたけれど、本当は、“有限なわけじゃない”ことも実感していた。

長い目で見れば、そっちの方(アフリカ式)が本当は“無限”なんだ。

限りあるように見えて、本来水はちゃんと循環してくれる。

死体やウンコが森を育ててくれる。

お金に換算し、不経済を外部に垂れ流しちゃうからわからなくなるけれど、近現代生活が実は思いっきり危うい有限性をひた隠しにして営まれてるだけだ。

これは、不衛生で後進的・・・?

水遊びもすれば、魚釣りもする。食器洗いももちろん同じ水を使う。すべては湖を中心にまわる。

うまく循環すれば、終わりはない。

環から逸脱すれば、自ずと破たんしていく。

きっと、そういうふうに世界はできている。