「木工クラフト体験」(東庄町)

本日ご紹介するのは、となりまち「東庄町」「千葉県立東庄県民の森」で3月23日(土)~4月6日(土)の期間開催されます「木工クラフト教室」です。

「千葉県立東庄県民の森」(2011年4月22日のブログ参照)は、「緑」豊かな「下総台地」(北総台地)(2012年7月10日のブログ参照)にあり、「自然環境」の素晴らしいところにあります。

「千葉県立東庄県民の森」内には「硬式用テニスコート」が3面、「5人立て専用」の「弓道場」などの「運動施設」があります。

「千葉県立東庄県民の森」の「弓道場」は、上記のように「5人立て専用」の「道場」で、「自然」の中で、「精神」を統一し楽しく厳(おごそ)かに「弓」を楽しむことができます。

また4月上旬には、「千葉県立東庄県民の森」「弓道場」脇の「桜並木」が美しい「花」を咲かせるそうです。

「千葉県立東庄県民の森」の「区域面積」は、100ha(ヘクタール)で、「千葉県」の「北部」を流れる「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)に近く、上記のように「緑」豊かな「下総台地」(北総台地)にあって、「眼下」には「干潟八万石」の「大水田地帯」や遠く「九十九里浜」(九十九里海岸)(2012年5月11日のブログ参照)を望むことができます。

「千葉県立東庄県民の森」には、「芝生広場」、「湿地植物園」、「水鳥観察舎」などもあり、その他にも「森林館」(管理事務所)、「ふるさと館」、「展望台」、「フィールドアスレチック」、「水鳥広場」、「お花見広場」、「森の教室」、「花しょうぶ園」、「樹木園」、「見晴し台」などがあります。

「千葉県立東庄県民の森」周辺の「夏目堰」は、「カモ」や「白鳥」などの「水鳥」が多数飛来して、「千葉県立東庄県民の森」「水鳥観察舎」からも「観察」が出来るので四季折々の「バードウォッチング」が楽しめます。

「夏目堰」は、もとは「椿海」(2011年4月17日のブログ参照)と呼ばれる「潟湖」の「一部」でしたが、周辺は江戸時代に干拓され、「干潟八万石」といわれる「大水田地帯」になっています。

「千葉県立東庄県民の森」は、「県土」の「自然」を守り、多くの「県民」が「森林」と親しみ、「森林」を知り、その「恵み」を受けながら、「自然」と共に生きる「心」の「創造」を目指して造られたものです。

このため「千葉県立東庄県民の森」は、「森林」での「学習」、「レクリエーション」、「スポーツ」、「文化活動」、「林業体験」など、「森林」の「総合利用」を図る「施設」として整備されています。

「木工(もっこう)」とは、「木材」に「加工」を施すことで、「金属加工」、「金工」と対比されます。

「木工」は、「工作」、「美術」、「家具製作」などの「領域」でも、「木材」を「加工」することを広くこう呼ばれています。

「現場」によっては「大工仕事」などと呼ばれることもあるそうです。

「木工クラフト教室」は、「千葉県立東庄県民の森」の「恒例行事」で、3月23日(月)~4月6日(日)まで「毎日」行う「催し」です。

「木工クラフト教室」の「参加対象」ですが、「小学生」以上どなたでも「参加」可能で、「参加費」は「体験内容」によって200円~500円となっています。

「木工クラフト教室」の「募集」ですが、1日5組10名となっており、「参加希望者」は、事前に「管理事務所」に申し込んで下さいとのことです。

「千葉県立東庄県民の森」では、「木工クラフト教室」開催にあたり次のように「参加」を呼びかけています。

「森は、四季折々の姿で、私たちにやすらぎを与えてくれます。

そして森は、私たちの快適な生活環境を与えてくれます。

身近な森・木に親しみ、楽しみながら木工クラフトづくりを体験してみませんか?」

「木工クラフト教室」の「実施体験内容」ですが、「ふくろう置物」、「木の実の工作」、「手形等のくりぬき」、「マイ箸づくり」、「コガモちゃん置物」などの「製作体験」を行うそうです。

(「木工クラフト教室」の「見本」は「県民の森」「ロビー」に展示してあります。)

「木工クラフト教室」の「体験時間」ですが、9時から15時までとなっています。

「自然」豊かな「環境」で「森」を親しめる「施設」「千葉県立東庄県民の森」で開催される「春休み」「恒例」の「催し」「木工クラフト教室」。

この機会に「東庄町」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「木工クラフト教室」詳細

開催期間 3月23日(土)~4月6日(土)

開催会場 千葉県立東庄県民の森 香取郡東庄町小南639

開園時間 9時~16時

問合わせ 千葉県立東庄県民の森 0478-87-0393

備考

「千葉県立東庄県民の森」では、「木工クラフト教室」に「参加」される「小学生児童」は、「親子同伴」での「参加」をお願いしています。

「千葉県立東庄県民の森」(2011年4月22日のブログ参照)は、「緑」豊かな「下総台地」(北総台地)(2012年7月10日のブログ参照)にあり、「自然環境」の素晴らしいところにあります。

「千葉県立東庄県民の森」内には「硬式用テニスコート」が3面、「5人立て専用」の「弓道場」などの「運動施設」があります。

「千葉県立東庄県民の森」の「弓道場」は、上記のように「5人立て専用」の「道場」で、「自然」の中で、「精神」を統一し楽しく厳(おごそ)かに「弓」を楽しむことができます。

また4月上旬には、「千葉県立東庄県民の森」「弓道場」脇の「桜並木」が美しい「花」を咲かせるそうです。

「千葉県立東庄県民の森」の「区域面積」は、100ha(ヘクタール)で、「千葉県」の「北部」を流れる「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)に近く、上記のように「緑」豊かな「下総台地」(北総台地)にあって、「眼下」には「干潟八万石」の「大水田地帯」や遠く「九十九里浜」(九十九里海岸)(2012年5月11日のブログ参照)を望むことができます。

「千葉県立東庄県民の森」には、「芝生広場」、「湿地植物園」、「水鳥観察舎」などもあり、その他にも「森林館」(管理事務所)、「ふるさと館」、「展望台」、「フィールドアスレチック」、「水鳥広場」、「お花見広場」、「森の教室」、「花しょうぶ園」、「樹木園」、「見晴し台」などがあります。

「千葉県立東庄県民の森」周辺の「夏目堰」は、「カモ」や「白鳥」などの「水鳥」が多数飛来して、「千葉県立東庄県民の森」「水鳥観察舎」からも「観察」が出来るので四季折々の「バードウォッチング」が楽しめます。

「夏目堰」は、もとは「椿海」(2011年4月17日のブログ参照)と呼ばれる「潟湖」の「一部」でしたが、周辺は江戸時代に干拓され、「干潟八万石」といわれる「大水田地帯」になっています。

「千葉県立東庄県民の森」は、「県土」の「自然」を守り、多くの「県民」が「森林」と親しみ、「森林」を知り、その「恵み」を受けながら、「自然」と共に生きる「心」の「創造」を目指して造られたものです。

このため「千葉県立東庄県民の森」は、「森林」での「学習」、「レクリエーション」、「スポーツ」、「文化活動」、「林業体験」など、「森林」の「総合利用」を図る「施設」として整備されています。

「木工(もっこう)」とは、「木材」に「加工」を施すことで、「金属加工」、「金工」と対比されます。

「木工」は、「工作」、「美術」、「家具製作」などの「領域」でも、「木材」を「加工」することを広くこう呼ばれています。

「現場」によっては「大工仕事」などと呼ばれることもあるそうです。

「木工クラフト教室」は、「千葉県立東庄県民の森」の「恒例行事」で、3月23日(月)~4月6日(日)まで「毎日」行う「催し」です。

「木工クラフト教室」の「参加対象」ですが、「小学生」以上どなたでも「参加」可能で、「参加費」は「体験内容」によって200円~500円となっています。

「木工クラフト教室」の「募集」ですが、1日5組10名となっており、「参加希望者」は、事前に「管理事務所」に申し込んで下さいとのことです。

「千葉県立東庄県民の森」では、「木工クラフト教室」開催にあたり次のように「参加」を呼びかけています。

「森は、四季折々の姿で、私たちにやすらぎを与えてくれます。

そして森は、私たちの快適な生活環境を与えてくれます。

身近な森・木に親しみ、楽しみながら木工クラフトづくりを体験してみませんか?」

「木工クラフト教室」の「実施体験内容」ですが、「ふくろう置物」、「木の実の工作」、「手形等のくりぬき」、「マイ箸づくり」、「コガモちゃん置物」などの「製作体験」を行うそうです。

(「木工クラフト教室」の「見本」は「県民の森」「ロビー」に展示してあります。)

「木工クラフト教室」の「体験時間」ですが、9時から15時までとなっています。

「自然」豊かな「環境」で「森」を親しめる「施設」「千葉県立東庄県民の森」で開催される「春休み」「恒例」の「催し」「木工クラフト教室」。

この機会に「東庄町」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「木工クラフト教室」詳細

開催期間 3月23日(土)~4月6日(土)

開催会場 千葉県立東庄県民の森 香取郡東庄町小南639

開園時間 9時~16時

問合わせ 千葉県立東庄県民の森 0478-87-0393

備考

「千葉県立東庄県民の森」では、「木工クラフト教室」に「参加」される「小学生児童」は、「親子同伴」での「参加」をお願いしています。

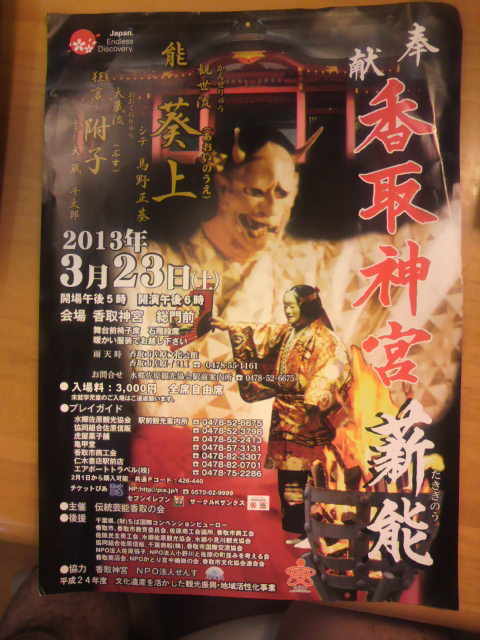

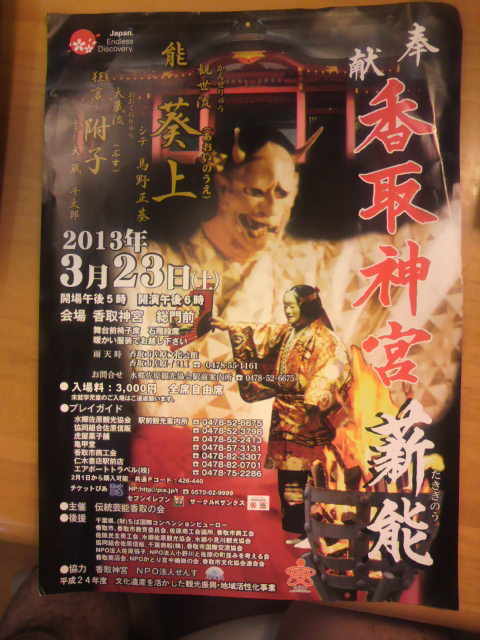

「奉献香取神宮薪能(たきぎのう)」(香取市)

本日ご案内するのは、となりまち「香取市」「香取神宮」で3月23日(土)に開催されます「奉献香取神宮薪能(たきぎのう)」です。

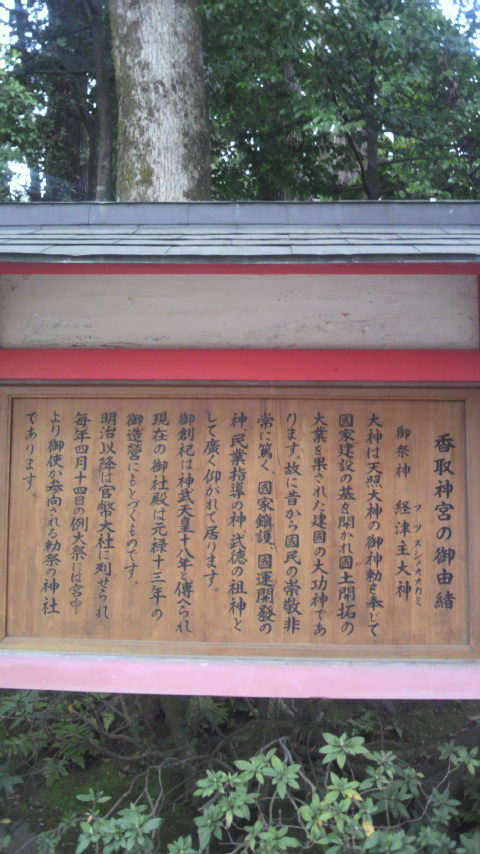

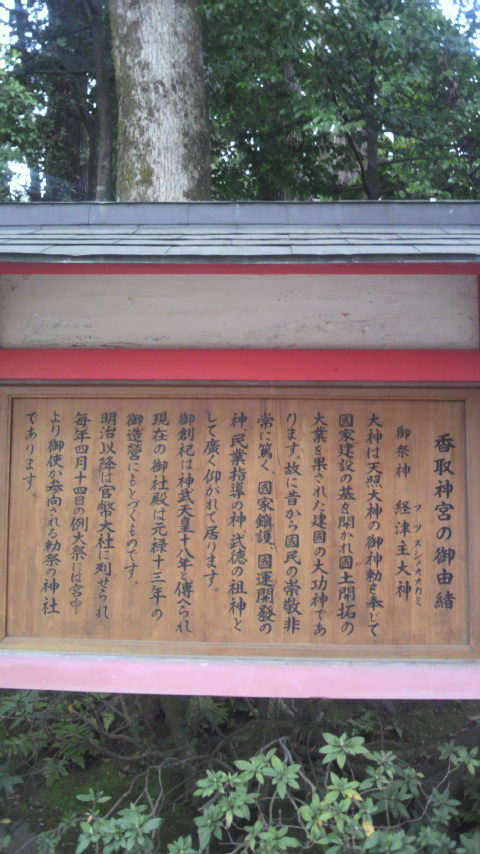

「香取神宮」(2010年11月5日・6日のブログ参照)は、「香取市」「香取」にある「神社」で「式内社」(名神大社)、「下総国一宮」です。

「香取神宮」の「旧社格」は「官幤大社」で、現在は「神社本庁」の「別表神社」です。

「香取神宮」は、「関東地方」を中心として「全国」に約400社ある「香取神社」の「総本社」です。

「香取神宮」は、「鹿嶋市」の「鹿島神宮」(2010年11月8日・9日・10日のブログ参照)、「神栖市」の「息栖(いきす)神社」(2010年11月7日のブログ参照)とともに「東国三社」(2010年10月23日のブログ参照)の「一社」で、「宮中」の「四方拝(しほうはい)」で遥拝される「一社」です。

「香取神宮」は、「千葉県」「北東部」、「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)「下流右岸」の、その「形状」から「亀甲山」と呼ばれる「山上」に鎮座しています。

「香取神宮」は、「古代」の「朝廷」によって、「蝦夷」に対する「前進基地」として「鹿島神宮」とともに「重要視」された「神社」です。

古来より「軍神」としての「性格」が強く、「武術」の「道場」には「鹿島大明神」「香取大明神」と書かれた「2軸」の「掛軸」が「対」で掲げられることが多いようです。

「香取神宮」の「御祭神」ですが、以下の「4柱」で、「地名」から「香取大神」とも呼ばれます。

「主祭神」

「経津主大神(ふつぬしのおおかみ)」

「伊波比主命(いわいぬしのみこと)」(斎主神)とも表記されます。

「経津主大神」は、「武甕槌神(たけみかづちのかみ)」(「鹿島神宮」「御祭神」)とともに、「天孫降臨」に先立って「国土」を平定したとされる「武神」です。

「配神」

「武甕槌神」

「比売神(ひめがみ)」

「天児屋根命(あまのこやねのみこと)」

「香取神宮」の「創建」は「神武天皇18年」(紀元前643年)と伝えられています。

「常陸国風土記(ひたちのくにふどき)」(2012年6月3日のブログ参照)によりますと、「神代」の「時代」に「肥後国造」の「一族」であった「多氏」が「上総国」に上陸し、「開拓」をしつつ「常陸国」(2012年5月19日のブログ参照)に「勢力」を伸ばしました。

この際に「柘殖氏族」によって「農耕神」として祀られたものが、「香取神宮」の「起源」とされています。

(「創建年」が古すぎるとの「異論」もあります。)

大化5年(645年)には、「香取神郡」が設けられましたが、当時「神郡」(神領)を持ったのは「伊勢神宮」・「鹿島神宮」・「香取神宮」の「三社」のみであったそうです。

平安時代中期の「延喜式神名帳」には「下総国香取郡香取神宮」と記載され「名神大社」に列しました。

「同帳」によりますと、当時「神宮」の「称号」で呼ばれたのは、「神郡」同様に「伊勢」・「鹿島」・「香取」の「三社」のみであり、「中世」においては、「香取海」での「浦・海夫・関」の「支配権」を握ったそうです。

「香取神宮」は、「中臣氏」が「常総地方」の「出身」であったため、「中臣氏」出身の「藤原氏」にも篤く「信仰」され、「経津主大神」は「武甕槌神」とともに「春日大社」に勧請され、「藤原氏」の「氏神」の「1柱」として祀られています。

「神職首座」は「大宮司」、「大禰宜(おおねぎ)」といい、「経津主大神」の「兄」(「子」とも伝えられます)の「天苗加命(あめのなえます)」の「子孫」が「香取連」を名乗り「首座」となりましたが、後世「大中臣氏」が「養子」に入り相互に重職かを世襲しました。

「香取神宮」は、明治4年、「近代社格制度」において「官幤大社」に列しました。

「香取神宮」の「位置」ですが、他の「東国三社」の「鹿島神宮」・「息栖神社」とあわせて、「大地」に「直角二等辺三角形」を描(えが)くかたちに位置しています。

「鹿島神宮」「本殿」の「位置」ですが、「香取神宮」「本殿」から約13km、ほぼ正確な「北東」にあり(ずれは15分未満)、「息栖神社」「本殿」は、「香取神宮」「本殿」から約8km、ほぼ正確な「東」にあるそうです。(ずれは10分未満、緯度の違いは1秒未満)

「薪能」は、「能楽堂」もしくは「野外」に「臨時」に設置された「能舞台」の「周囲」に「かがり火」を焚いて、その中で特に選ばれた「演目」を演じる「能」で「薪の宴の能」の「意」だそうです。

「薪能」の「起源」は平安時代中期にまで遡り、「奈良」の「興福寺」で催されたものが、「最初」だといわれ、「興福寺」では「薪御能(たきぎおのう)」と呼ぶそうです。

「薪御能」の「源流」はあくまで「神事」・「仏事」の「神聖」な「儀式」であり、「野外」で「薪」を燃やせば「薪能」になるのではないとしているそうです。

「薪能」を称する「野外能」が盛んになったのは、「第二次世界大戦」後の新しい「傾向」で、1950年(昭和25年)「京都」・「平安神宮」の「京都薪之能」以来のことだそうです。

この「傾向」は現在では「全国」の100か所以上の「都市」や「寺社」に広まって定着しています。

「奉献香取神宮薪能」は、「香取神宮」で開催される「薪能」です。

「奉献香取神宮薪能」は、「伝統芸能香取の会」が主催している「催し」で、「平成24年度文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業」という「文化庁」の「事業」の「補助事業」です。

「文化遺産地域活性化推進事業」は、「我が国」の「たから」である「地域」の「多様」で「豊か」な「文化遺産」を活用した、「伝統行事」・「伝統芸能」の「公開」、「後継者育成」、「古典」に親しむ「活動」、「子ども達」が「親」とともに「地域」の「伝統文化」に触れる「体験事業」や、「重要文化財建造物」や「史跡」等の「公開活用」など、「文化振興」とともに「地域活性化」に資する「各地域」の「実情」に適した「総合的」な「取組」を支援することを「目的」としています。

「文化遺産地域活性化推進事業」の「実施方法」ですが、「地方公共団体」が、「域内」の「文化遺産」を活用した「地域活性化」を推進する「特色」ある「総合的」な「取組」に関する「計画」を策定し、「当該計画」に基づいて実施される「事業」のうち、下記の「補助事業」に該当する「事業」について、それぞれ「補助事業者」からの「申請」に基づき、「外部有識者」による「審査」を経て、「文化庁」が「補助金」を交付するそうです。

1 文化遺産を活かした地域活性化事業

2 文化財建造物等を活用した地域活性化事業

3 地域の特性を活かした史跡等総合活用支援推進事業

となっています。

(詳細は「文化庁」HP「募集案内」を御覧ください)

「香取神宮」では、一昨年(2011年)「東日本大震災」からの「復興」を「願い」を願い、「能」などの「日本」の「古典芸能」を上演する「奉献香取神宮薪能」(2011年10月21日のブログ参照)が2011年10月22日(土)に行われました。

「薪能」は、前日(10月21日)まで「香取神宮」の「境内」で「公演」する「予定」でしたが、「雨天」が予想されたため、急遽「香取市立佐原小学校」「体育館」に変更し、行われました。

「奉献香取神宮薪能」は、「ろうそくの炎」が「幻想的」に揺らめく中、「能楽師」が「能」と「狂言」を上演し、約800人の「来場者」は、深まる「秋の夜」の「幽玄」な「世界」に酔いしれたそうです。

前回の「奉献香取神宮薪能」では、「能」「船弁慶(ふなべんけい)」の「勇壮」な「舞」と、「狂言」「棒縛(ぼうしばり)」の「滑稽(こっけい)」な「やりとり」が演じられました。

今回行われる「奉献香取神宮薪能」では、「観世流(かんぜりゅう)」「能」「葵上(あおいのうえ)」(シテ「馬野正基」)、「大蔵流(おおくらりゅう)」「狂言」「附子(ぶす)」(シテ「大蔵千太郎」)が演じられます。

「奉献香取神宮薪能」は、「香取神宮」「総門」前を「会場」にして行われ「舞台」前「椅子席」、「石階段席」にて観賞、「開場」17時、「開演」18時となっています。

「奉献香取神宮薪能」「演目」の「あらすじ」ですが、以下の通りです。

「狂言」「附子」

主人は家来の太郎冠者と次郎冠者を呼び出し、珍しく一人で出かけるといい、留守番を言いつける。

主人は「附子」という物を持ち出し、風に当たっても死ぬ猛毒だから気をつけろと言い、詳しくは教えずに置いていく。

怖いものは見てみたい。

危険を覚悟の上で二人の家来は、附子の真相に立ち向かっていく。

古典として有名でにぎやかな楽しい題材。

「能」「葵上」

左大臣の娘である葵上が、最近物の怪に取り付かれ、寝たきりになっているので、朱雀院の臣は、巫女に命じて弓を鳴らして物の怪の招待を突き止めるという呪法を行う。

弓による呪法が始まると、破れ車に乗った高貴な女性が、幻の様に現れた。

その女性は六条御息所の生霊で、源氏の愛が自分には無くなってしまった事を恨み、源氏の妻である葵上の枕元に立ち扇で彼女を打ちながら責めるのだった。

巫女は、必死に止めるのですが六条御息所の生霊は、葵上を霊界に連れて行こうとする。

ただならぬ様子に驚いた朱雀院の臣は行者である小聖を連れて来るように下人に使いを出しました。

急いで到着した山伏姿の小聖は、数珠を必死にもみながら懸命にお祈りを始めた。

すると、六条御息所の生霊は鬼女に姿を変えて打杖を持って行者と激しく戦い出す。

しかし、行者の祈りに鬼女は、観念したようで穏やかな心と取り戻し成仏してゆく。

「能」「葵上」の「ポイント」ですが、「キーワード」「出小袖(だしこそで)」です。

「葵上」は、登場せずに「舞台」正面に置いてある折りたたんだ「着物」、「出小袖(だしこそで)」で表され、「病」で伏している「葵上」に見たてています。

「演目」は「葵上」ですが、実際に登場する「女性」の「生霊」は「六条御息所」で、「能」独特の「表現方法」です。

なお「六条御息所」の「生霊」は「霊能力者」である「巫女」と「小聖」にしか見えていないという「設定」になっています。

「奉献香取神宮薪能」の「入場料」は3000円で「全席自由席」となっており、「屋外」での「催し」ですので、暖かい「服装」でお越し下さいとのことです。

「日本屈指」の「名社」「香取神宮」で開催される「幽玄」の「薪能」「奉献香取神宮薪能」。

この機会に「香取市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「奉献香取神宮薪能」詳細

開催日時 3月23日(土) 開場17時 開演18時

開催会場 香取神宮総門前 香取市香取1697

問合わせ 水郷佐原観光協会駅前案内所 0478-52-6675

備考

「奉献香取神宮薪能」は、「未就学児童」の「ご入場」はご遠慮願いますとのことです。

「奉献香取神宮薪能」は、「雨天時」は「香取市佐原文化会館」(香取市佐原イ211)(0478-55-1161)に会場を変更して開催されますのでご注意下さい。

「香取神宮」(2010年11月5日・6日のブログ参照)は、「香取市」「香取」にある「神社」で「式内社」(名神大社)、「下総国一宮」です。

「香取神宮」の「旧社格」は「官幤大社」で、現在は「神社本庁」の「別表神社」です。

「香取神宮」は、「関東地方」を中心として「全国」に約400社ある「香取神社」の「総本社」です。

「香取神宮」は、「鹿嶋市」の「鹿島神宮」(2010年11月8日・9日・10日のブログ参照)、「神栖市」の「息栖(いきす)神社」(2010年11月7日のブログ参照)とともに「東国三社」(2010年10月23日のブログ参照)の「一社」で、「宮中」の「四方拝(しほうはい)」で遥拝される「一社」です。

「香取神宮」は、「千葉県」「北東部」、「利根川」(2011年10月9日のブログ参照)「下流右岸」の、その「形状」から「亀甲山」と呼ばれる「山上」に鎮座しています。

「香取神宮」は、「古代」の「朝廷」によって、「蝦夷」に対する「前進基地」として「鹿島神宮」とともに「重要視」された「神社」です。

古来より「軍神」としての「性格」が強く、「武術」の「道場」には「鹿島大明神」「香取大明神」と書かれた「2軸」の「掛軸」が「対」で掲げられることが多いようです。

「香取神宮」の「御祭神」ですが、以下の「4柱」で、「地名」から「香取大神」とも呼ばれます。

「主祭神」

「経津主大神(ふつぬしのおおかみ)」

「伊波比主命(いわいぬしのみこと)」(斎主神)とも表記されます。

「経津主大神」は、「武甕槌神(たけみかづちのかみ)」(「鹿島神宮」「御祭神」)とともに、「天孫降臨」に先立って「国土」を平定したとされる「武神」です。

「配神」

「武甕槌神」

「比売神(ひめがみ)」

「天児屋根命(あまのこやねのみこと)」

「香取神宮」の「創建」は「神武天皇18年」(紀元前643年)と伝えられています。

「常陸国風土記(ひたちのくにふどき)」(2012年6月3日のブログ参照)によりますと、「神代」の「時代」に「肥後国造」の「一族」であった「多氏」が「上総国」に上陸し、「開拓」をしつつ「常陸国」(2012年5月19日のブログ参照)に「勢力」を伸ばしました。

この際に「柘殖氏族」によって「農耕神」として祀られたものが、「香取神宮」の「起源」とされています。

(「創建年」が古すぎるとの「異論」もあります。)

大化5年(645年)には、「香取神郡」が設けられましたが、当時「神郡」(神領)を持ったのは「伊勢神宮」・「鹿島神宮」・「香取神宮」の「三社」のみであったそうです。

平安時代中期の「延喜式神名帳」には「下総国香取郡香取神宮」と記載され「名神大社」に列しました。

「同帳」によりますと、当時「神宮」の「称号」で呼ばれたのは、「神郡」同様に「伊勢」・「鹿島」・「香取」の「三社」のみであり、「中世」においては、「香取海」での「浦・海夫・関」の「支配権」を握ったそうです。

「香取神宮」は、「中臣氏」が「常総地方」の「出身」であったため、「中臣氏」出身の「藤原氏」にも篤く「信仰」され、「経津主大神」は「武甕槌神」とともに「春日大社」に勧請され、「藤原氏」の「氏神」の「1柱」として祀られています。

「神職首座」は「大宮司」、「大禰宜(おおねぎ)」といい、「経津主大神」の「兄」(「子」とも伝えられます)の「天苗加命(あめのなえます)」の「子孫」が「香取連」を名乗り「首座」となりましたが、後世「大中臣氏」が「養子」に入り相互に重職かを世襲しました。

「香取神宮」は、明治4年、「近代社格制度」において「官幤大社」に列しました。

「香取神宮」の「位置」ですが、他の「東国三社」の「鹿島神宮」・「息栖神社」とあわせて、「大地」に「直角二等辺三角形」を描(えが)くかたちに位置しています。

「鹿島神宮」「本殿」の「位置」ですが、「香取神宮」「本殿」から約13km、ほぼ正確な「北東」にあり(ずれは15分未満)、「息栖神社」「本殿」は、「香取神宮」「本殿」から約8km、ほぼ正確な「東」にあるそうです。(ずれは10分未満、緯度の違いは1秒未満)

「薪能」は、「能楽堂」もしくは「野外」に「臨時」に設置された「能舞台」の「周囲」に「かがり火」を焚いて、その中で特に選ばれた「演目」を演じる「能」で「薪の宴の能」の「意」だそうです。

「薪能」の「起源」は平安時代中期にまで遡り、「奈良」の「興福寺」で催されたものが、「最初」だといわれ、「興福寺」では「薪御能(たきぎおのう)」と呼ぶそうです。

「薪御能」の「源流」はあくまで「神事」・「仏事」の「神聖」な「儀式」であり、「野外」で「薪」を燃やせば「薪能」になるのではないとしているそうです。

「薪能」を称する「野外能」が盛んになったのは、「第二次世界大戦」後の新しい「傾向」で、1950年(昭和25年)「京都」・「平安神宮」の「京都薪之能」以来のことだそうです。

この「傾向」は現在では「全国」の100か所以上の「都市」や「寺社」に広まって定着しています。

「奉献香取神宮薪能」は、「香取神宮」で開催される「薪能」です。

「奉献香取神宮薪能」は、「伝統芸能香取の会」が主催している「催し」で、「平成24年度文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業」という「文化庁」の「事業」の「補助事業」です。

「文化遺産地域活性化推進事業」は、「我が国」の「たから」である「地域」の「多様」で「豊か」な「文化遺産」を活用した、「伝統行事」・「伝統芸能」の「公開」、「後継者育成」、「古典」に親しむ「活動」、「子ども達」が「親」とともに「地域」の「伝統文化」に触れる「体験事業」や、「重要文化財建造物」や「史跡」等の「公開活用」など、「文化振興」とともに「地域活性化」に資する「各地域」の「実情」に適した「総合的」な「取組」を支援することを「目的」としています。

「文化遺産地域活性化推進事業」の「実施方法」ですが、「地方公共団体」が、「域内」の「文化遺産」を活用した「地域活性化」を推進する「特色」ある「総合的」な「取組」に関する「計画」を策定し、「当該計画」に基づいて実施される「事業」のうち、下記の「補助事業」に該当する「事業」について、それぞれ「補助事業者」からの「申請」に基づき、「外部有識者」による「審査」を経て、「文化庁」が「補助金」を交付するそうです。

1 文化遺産を活かした地域活性化事業

2 文化財建造物等を活用した地域活性化事業

3 地域の特性を活かした史跡等総合活用支援推進事業

となっています。

(詳細は「文化庁」HP「募集案内」を御覧ください)

「香取神宮」では、一昨年(2011年)「東日本大震災」からの「復興」を「願い」を願い、「能」などの「日本」の「古典芸能」を上演する「奉献香取神宮薪能」(2011年10月21日のブログ参照)が2011年10月22日(土)に行われました。

「薪能」は、前日(10月21日)まで「香取神宮」の「境内」で「公演」する「予定」でしたが、「雨天」が予想されたため、急遽「香取市立佐原小学校」「体育館」に変更し、行われました。

「奉献香取神宮薪能」は、「ろうそくの炎」が「幻想的」に揺らめく中、「能楽師」が「能」と「狂言」を上演し、約800人の「来場者」は、深まる「秋の夜」の「幽玄」な「世界」に酔いしれたそうです。

前回の「奉献香取神宮薪能」では、「能」「船弁慶(ふなべんけい)」の「勇壮」な「舞」と、「狂言」「棒縛(ぼうしばり)」の「滑稽(こっけい)」な「やりとり」が演じられました。

今回行われる「奉献香取神宮薪能」では、「観世流(かんぜりゅう)」「能」「葵上(あおいのうえ)」(シテ「馬野正基」)、「大蔵流(おおくらりゅう)」「狂言」「附子(ぶす)」(シテ「大蔵千太郎」)が演じられます。

「奉献香取神宮薪能」は、「香取神宮」「総門」前を「会場」にして行われ「舞台」前「椅子席」、「石階段席」にて観賞、「開場」17時、「開演」18時となっています。

「奉献香取神宮薪能」「演目」の「あらすじ」ですが、以下の通りです。

「狂言」「附子」

主人は家来の太郎冠者と次郎冠者を呼び出し、珍しく一人で出かけるといい、留守番を言いつける。

主人は「附子」という物を持ち出し、風に当たっても死ぬ猛毒だから気をつけろと言い、詳しくは教えずに置いていく。

怖いものは見てみたい。

危険を覚悟の上で二人の家来は、附子の真相に立ち向かっていく。

古典として有名でにぎやかな楽しい題材。

「能」「葵上」

左大臣の娘である葵上が、最近物の怪に取り付かれ、寝たきりになっているので、朱雀院の臣は、巫女に命じて弓を鳴らして物の怪の招待を突き止めるという呪法を行う。

弓による呪法が始まると、破れ車に乗った高貴な女性が、幻の様に現れた。

その女性は六条御息所の生霊で、源氏の愛が自分には無くなってしまった事を恨み、源氏の妻である葵上の枕元に立ち扇で彼女を打ちながら責めるのだった。

巫女は、必死に止めるのですが六条御息所の生霊は、葵上を霊界に連れて行こうとする。

ただならぬ様子に驚いた朱雀院の臣は行者である小聖を連れて来るように下人に使いを出しました。

急いで到着した山伏姿の小聖は、数珠を必死にもみながら懸命にお祈りを始めた。

すると、六条御息所の生霊は鬼女に姿を変えて打杖を持って行者と激しく戦い出す。

しかし、行者の祈りに鬼女は、観念したようで穏やかな心と取り戻し成仏してゆく。

「能」「葵上」の「ポイント」ですが、「キーワード」「出小袖(だしこそで)」です。

「葵上」は、登場せずに「舞台」正面に置いてある折りたたんだ「着物」、「出小袖(だしこそで)」で表され、「病」で伏している「葵上」に見たてています。

「演目」は「葵上」ですが、実際に登場する「女性」の「生霊」は「六条御息所」で、「能」独特の「表現方法」です。

なお「六条御息所」の「生霊」は「霊能力者」である「巫女」と「小聖」にしか見えていないという「設定」になっています。

「奉献香取神宮薪能」の「入場料」は3000円で「全席自由席」となっており、「屋外」での「催し」ですので、暖かい「服装」でお越し下さいとのことです。

「日本屈指」の「名社」「香取神宮」で開催される「幽玄」の「薪能」「奉献香取神宮薪能」。

この機会に「香取市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「奉献香取神宮薪能」詳細

開催日時 3月23日(土) 開場17時 開演18時

開催会場 香取神宮総門前 香取市香取1697

問合わせ 水郷佐原観光協会駅前案内所 0478-52-6675

備考

「奉献香取神宮薪能」は、「未就学児童」の「ご入場」はご遠慮願いますとのことです。

「奉献香取神宮薪能」は、「雨天時」は「香取市佐原文化会館」(香取市佐原イ211)(0478-55-1161)に会場を変更して開催されますのでご注意下さい。

「やさしい航空のはなし」「パイロットのおはなし」(芝山町)

本日ご紹介するのは、近隣市「芝山町」「航空科学博物館」で3月24日(日)に開催されます「やさしい航空のはなし」「パイロットのおはなし」です。

「航空科学博物館」(2011年6月7日のブログ参照)は、「成田国際空港」(2012年12月10日のブログ参照)に隣接する「山武郡」「芝山町」にあります「日本最初」の「航空専門」の「博物館」です。

「航空科学博物館」は、平成元年(1989年)8月1日に開館して以来、「航空ファン」「航空マニア」「観光客」「地元客」の「皆さん」に愛され、賑わっている「観光スポット」です。

また近年人気を博している「社会科見学」できる「スポット」なので「子どもたち」にも「人気」のある「施設」です。

「航空科学博物館」は、「ライト兄弟」以前からの「航空」の「歴史」をはじめ、「飛行機」の全てを楽しくわかりやすく「見学」・「体験」することができる「博物館」です。

「航空科学博物館」には、「DC-8シュミレータ」や「ジャンボ」の「大型模型操縦体験」があり、「人気」を博しています。

「航空科学博物館」「5階展望展示室」からは、「成田国際空港」の「滑走路」を「離着陸」する「各国」の「飛行機」を目(ま)の当たりに見ることができます。

また「航空科学博物館」では、「年間」を通じ、様々な「イベント(行事)」「企画展」を行っており、「キッズアート展」(2011年10月31日のブログ参照)、「クリスマスコンサート」(2011年12月21日のブログ参照)、「航空アート展」「ヴィンテージポスター」(2011年12月30日のブログ参照)、「バレンタインコンサート」(2012年2月9日のブログ参照)、「パイロットのおはなし」(2012年3月22日のブログ参照)、「マジックショー」「和太鼓演奏会」「ピエロと遊ぼう」(2012年4月26日のブログ参照)、「整備士のおはなし」(2012年5月25日のブログ参照)、「客室乗務員のおはなし」(2012年10月26日のブログ参照)や先程行われました「航空機の部品」「航空グッズ」の「展示即売会」である「人気イベント」「航空ジャンク市」(2011年9月6日・2012年3月9日・2013年3月

4日のブログ参照)、「航空スケッチ大会」、「紙飛行機教室」(2013年1月1日のブログ参照)、「戦後国産機のあゆみ」(2012年6月10日のブログ参照)、「第6回航空寄席」(2012年7月15日のブログ参照)などを行っています。

「パイロット」(操縦士)とは、「船舶」、「飛行機」(「気球」、「飛行船」、「滑空機」、「飛行機」、)、「宇宙船」などを「操縦」する「者」のことで、「操縦者」、「操縦士」とも言い、「飛行」する「乗り物」の「操縦士」は「飛行士」とも呼ばれています。

「近現代」の「法律」の下では、適した「資格」を有する者のみが「操縦士」ですが、「過去」の「時代」における「同様」の「技術者」を例外としない場合も少なくないそうです。

今回の「やさしい航空のはなし」「パイロットのおはなし」の「パイロット」(操縦士)は、「航空機」の「パイロット」です。

「航空機」の「パイロット」ですが、「日本」の「航空従事者技能証明」は「航空法」により、次のような「区分」となっています。

「定期運送用操縦士」

「事業用操縦士」

「自家用操縦士」

(「飛行機」、「回転翼航空機」、「飛行船」、「滑空機」など)

となっています。

これらの「資格」を持つものは「パイロット」と呼ばれています。

「アメリカ合衆国」の場合、「アメリカ空軍」と「アメリカ海軍」では「操縦士」の「呼び名」は異なり、「空軍」では「パイロット」(en・pilot)と呼称されますが、「海軍」では「空軍」との「差別化」と「水先人」との「区別」のため、「アビエーター」(en・aviator、エイビエーター、飛行士)と呼ばれています。

「定期運送用操縦士」は、「航空従事者国家資格」のうちのひとつで、「国土交通省」管轄、「国内線」や「国際線」の「定期航路」の「航空機」を「機長」として「操縦」する場合に「必要」な「資格」です。

「定期運送用操縦士」は、「運転免許」の「第二種運転免許」に相当するそうです。

「定期運送用操縦士」の「航空法上」の「業務範囲」は、「航空法」により

1 事業用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為。

2 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、構造上、その操縦のために二人を要するものの操縦を行うこと。

3 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、特定の方法又は方法により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと。

とされています。

(ただし、軽量機を除く航空運送事業の機長には定期運送用操縦士資格だけでなく、さらに機長認定も必要です。)

「航空機」は、「飛行機」と「回転翼航空機」と「飛行船」の4つの「種類」に分かれ、それぞれ「陸上単発ピストン」、「陸上単発タービン」、「陸上多発ピストン」、「陸上多発タービン」、「水上単発ピストン」、「水上単発タービン」、「水上多発ピストン」、「水上多発タービン」の「等級」があります。

「構造上」その「操縦」のために二人を要する「航空機」又は「国土交通大臣」が指定する「型式」の「航空機」については「型式」についての「限定」もあります。

「飛行機」の「定期運送用操縦士資格」には「計器飛行」や「計器飛行方法」を行う場合に「必要」な「計器飛行証明」の「内容」が含まれています。

「定期運送用操縦士資格」の「国家試験」は「年3回」実施されます。

(実施は「国土交通省」)

「試験」には21歳以上の「年齢制限」のほか、一定の「飛行経歴」が「必要」になります。

「身体的条件」(健康状態)は「自家用操縦士」等に比べて「基準」が高い「第一種航空身体検査証明」が必要です。

「事業用操縦士」等も「航空身体検査証明書」としては同じ「第一種」でありますが、「有効期間」は「事業用操縦士」の「1年」に対し、「定期運送用操縦士」は「6ヶ月」と短く、常に「心身」の「状態」を保っておかなければならないそうです。

「現役」の「パイロット」であっても「航空身体検査」を「クリア」し、継続して「航空身体検査証明」を取得出来なければ「操縦」をすることが出来なくなります。

なお「取得者」の「進路」としては、

1 国内線・国際線のパイロット

2 自衛隊のパイロット

があります。

「定期運送用操縦士資格」の「試験科目」ですが、「学科」として、

1 航空科学

2 航空気象

3 空中航空

4 航空通信

5 航空法規(国内・国際)

「実技」として

1 運航知識

2 飛行前作業

3 飛行場等の運航

4 離陸・着陸、緊急時操作・連携、連絡

5 総合能力等

となっています。

「やさしい航空のはなし」「パイロットのおはなし」は、「航空科学博物館」「館内」「1階多目的ホール」で開催される「催し」で「費用」は「入館料」のみとなっています。

「やさしい航空のはなし」「パイロットのおはなし」は、「航空機」の「運航」において「重要」な「役割」を果たしている「飛行機」を「操縦」している方の「講演会」です。

「やさしい航空のはなし」「パイロットのおはなし」では、「業務内容」や「体験談」などあまり聞くことのできない「生の声」なので、「パイロット」を目指している方は特に見逃せない「催し」となっているそうです。

「人気」の「航空専門」の「博物館」「航空科学博物館」で開催される「催し」「やさしい航空のはなし」「パイロットのおはなし」。

この機会に「芝山町」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「やさしい航空のはなし」「パイロットのおはなし」詳細

開催日時 3月24日(日) 13時~

開催会場 航空科学博物館 館内1階多目的ホール 山武郡芝山町岩山111-3

入館料 大人500円 中高生300円 こども(4歳以上)200円

休館日 毎週月曜日 (月曜日が祝日の場合はその翌日) 年末12月29日から31日

問合わせ 航空科学博物館 0479-78-0557

備考

「航空科学博物館」では、「航空科学博物館友の会」(以下「友の会」と表記)を「募集」しています。

「友の会」に入会すると「下記」の「特典」があるそうです。

1 1年間何回でも無料で入館

2 年4回「えあろみゅーじあむ」(博物館ニュース)、「友の会通信」送付

(「えあろみゅーじあむ」は「博物館」や「航空」に関する「情報」を楽しめる「機関誌」)

3 成田国際空港等を中心とした航空関連施設の貴重な見学会に参加可能

(友の会通信でご案内)

4 博物館売店及び成田国際空港第1ターミナルビル5階の「バイプレーン」にて商品購入時に10%割引き(一部商品を除く)

「友の会」「会費」ですが、「ジュニア会員」(4歳以上小学生まで)1000円、「一般会員」3000円、「家族会員」(ご家族に限り本人を含め4名まで)5000円となっています。

「入会手続き」ですが、「航空科学博物館」HPを参照下さい。

「航空科学博物館」(2011年6月7日のブログ参照)は、「成田国際空港」(2012年12月10日のブログ参照)に隣接する「山武郡」「芝山町」にあります「日本最初」の「航空専門」の「博物館」です。

「航空科学博物館」は、平成元年(1989年)8月1日に開館して以来、「航空ファン」「航空マニア」「観光客」「地元客」の「皆さん」に愛され、賑わっている「観光スポット」です。

また近年人気を博している「社会科見学」できる「スポット」なので「子どもたち」にも「人気」のある「施設」です。

「航空科学博物館」は、「ライト兄弟」以前からの「航空」の「歴史」をはじめ、「飛行機」の全てを楽しくわかりやすく「見学」・「体験」することができる「博物館」です。

「航空科学博物館」には、「DC-8シュミレータ」や「ジャンボ」の「大型模型操縦体験」があり、「人気」を博しています。

「航空科学博物館」「5階展望展示室」からは、「成田国際空港」の「滑走路」を「離着陸」する「各国」の「飛行機」を目(ま)の当たりに見ることができます。

また「航空科学博物館」では、「年間」を通じ、様々な「イベント(行事)」「企画展」を行っており、「キッズアート展」(2011年10月31日のブログ参照)、「クリスマスコンサート」(2011年12月21日のブログ参照)、「航空アート展」「ヴィンテージポスター」(2011年12月30日のブログ参照)、「バレンタインコンサート」(2012年2月9日のブログ参照)、「パイロットのおはなし」(2012年3月22日のブログ参照)、「マジックショー」「和太鼓演奏会」「ピエロと遊ぼう」(2012年4月26日のブログ参照)、「整備士のおはなし」(2012年5月25日のブログ参照)、「客室乗務員のおはなし」(2012年10月26日のブログ参照)や先程行われました「航空機の部品」「航空グッズ」の「展示即売会」である「人気イベント」「航空ジャンク市」(2011年9月6日・2012年3月9日・2013年3月

4日のブログ参照)、「航空スケッチ大会」、「紙飛行機教室」(2013年1月1日のブログ参照)、「戦後国産機のあゆみ」(2012年6月10日のブログ参照)、「第6回航空寄席」(2012年7月15日のブログ参照)などを行っています。

「パイロット」(操縦士)とは、「船舶」、「飛行機」(「気球」、「飛行船」、「滑空機」、「飛行機」、)、「宇宙船」などを「操縦」する「者」のことで、「操縦者」、「操縦士」とも言い、「飛行」する「乗り物」の「操縦士」は「飛行士」とも呼ばれています。

「近現代」の「法律」の下では、適した「資格」を有する者のみが「操縦士」ですが、「過去」の「時代」における「同様」の「技術者」を例外としない場合も少なくないそうです。

今回の「やさしい航空のはなし」「パイロットのおはなし」の「パイロット」(操縦士)は、「航空機」の「パイロット」です。

「航空機」の「パイロット」ですが、「日本」の「航空従事者技能証明」は「航空法」により、次のような「区分」となっています。

「定期運送用操縦士」

「事業用操縦士」

「自家用操縦士」

(「飛行機」、「回転翼航空機」、「飛行船」、「滑空機」など)

となっています。

これらの「資格」を持つものは「パイロット」と呼ばれています。

「アメリカ合衆国」の場合、「アメリカ空軍」と「アメリカ海軍」では「操縦士」の「呼び名」は異なり、「空軍」では「パイロット」(en・pilot)と呼称されますが、「海軍」では「空軍」との「差別化」と「水先人」との「区別」のため、「アビエーター」(en・aviator、エイビエーター、飛行士)と呼ばれています。

「定期運送用操縦士」は、「航空従事者国家資格」のうちのひとつで、「国土交通省」管轄、「国内線」や「国際線」の「定期航路」の「航空機」を「機長」として「操縦」する場合に「必要」な「資格」です。

「定期運送用操縦士」は、「運転免許」の「第二種運転免許」に相当するそうです。

「定期運送用操縦士」の「航空法上」の「業務範囲」は、「航空法」により

1 事業用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為。

2 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、構造上、その操縦のために二人を要するものの操縦を行うこと。

3 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、特定の方法又は方法により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと。

とされています。

(ただし、軽量機を除く航空運送事業の機長には定期運送用操縦士資格だけでなく、さらに機長認定も必要です。)

「航空機」は、「飛行機」と「回転翼航空機」と「飛行船」の4つの「種類」に分かれ、それぞれ「陸上単発ピストン」、「陸上単発タービン」、「陸上多発ピストン」、「陸上多発タービン」、「水上単発ピストン」、「水上単発タービン」、「水上多発ピストン」、「水上多発タービン」の「等級」があります。

「構造上」その「操縦」のために二人を要する「航空機」又は「国土交通大臣」が指定する「型式」の「航空機」については「型式」についての「限定」もあります。

「飛行機」の「定期運送用操縦士資格」には「計器飛行」や「計器飛行方法」を行う場合に「必要」な「計器飛行証明」の「内容」が含まれています。

「定期運送用操縦士資格」の「国家試験」は「年3回」実施されます。

(実施は「国土交通省」)

「試験」には21歳以上の「年齢制限」のほか、一定の「飛行経歴」が「必要」になります。

「身体的条件」(健康状態)は「自家用操縦士」等に比べて「基準」が高い「第一種航空身体検査証明」が必要です。

「事業用操縦士」等も「航空身体検査証明書」としては同じ「第一種」でありますが、「有効期間」は「事業用操縦士」の「1年」に対し、「定期運送用操縦士」は「6ヶ月」と短く、常に「心身」の「状態」を保っておかなければならないそうです。

「現役」の「パイロット」であっても「航空身体検査」を「クリア」し、継続して「航空身体検査証明」を取得出来なければ「操縦」をすることが出来なくなります。

なお「取得者」の「進路」としては、

1 国内線・国際線のパイロット

2 自衛隊のパイロット

があります。

「定期運送用操縦士資格」の「試験科目」ですが、「学科」として、

1 航空科学

2 航空気象

3 空中航空

4 航空通信

5 航空法規(国内・国際)

「実技」として

1 運航知識

2 飛行前作業

3 飛行場等の運航

4 離陸・着陸、緊急時操作・連携、連絡

5 総合能力等

となっています。

「やさしい航空のはなし」「パイロットのおはなし」は、「航空科学博物館」「館内」「1階多目的ホール」で開催される「催し」で「費用」は「入館料」のみとなっています。

「やさしい航空のはなし」「パイロットのおはなし」は、「航空機」の「運航」において「重要」な「役割」を果たしている「飛行機」を「操縦」している方の「講演会」です。

「やさしい航空のはなし」「パイロットのおはなし」では、「業務内容」や「体験談」などあまり聞くことのできない「生の声」なので、「パイロット」を目指している方は特に見逃せない「催し」となっているそうです。

「人気」の「航空専門」の「博物館」「航空科学博物館」で開催される「催し」「やさしい航空のはなし」「パイロットのおはなし」。

この機会に「芝山町」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「やさしい航空のはなし」「パイロットのおはなし」詳細

開催日時 3月24日(日) 13時~

開催会場 航空科学博物館 館内1階多目的ホール 山武郡芝山町岩山111-3

入館料 大人500円 中高生300円 こども(4歳以上)200円

休館日 毎週月曜日 (月曜日が祝日の場合はその翌日) 年末12月29日から31日

問合わせ 航空科学博物館 0479-78-0557

備考

「航空科学博物館」では、「航空科学博物館友の会」(以下「友の会」と表記)を「募集」しています。

「友の会」に入会すると「下記」の「特典」があるそうです。

1 1年間何回でも無料で入館

2 年4回「えあろみゅーじあむ」(博物館ニュース)、「友の会通信」送付

(「えあろみゅーじあむ」は「博物館」や「航空」に関する「情報」を楽しめる「機関誌」)

3 成田国際空港等を中心とした航空関連施設の貴重な見学会に参加可能

(友の会通信でご案内)

4 博物館売店及び成田国際空港第1ターミナルビル5階の「バイプレーン」にて商品購入時に10%割引き(一部商品を除く)

「友の会」「会費」ですが、「ジュニア会員」(4歳以上小学生まで)1000円、「一般会員」3000円、「家族会員」(ご家族に限り本人を含め4名まで)5000円となっています。

「入会手続き」ですが、「航空科学博物館」HPを参照下さい。