「第3回天神山桜まつり」(匝瑳市)

本日ご紹介するのは、近隣市「匝瑳市」「天神山公園」で4月13日(土)・14日(日)に開催されます「第3回天神山桜まつり」です。

「天神山公園」は、「匝瑳市」の「中心市街地」に隣接する「丘陵地」、通称「天神山」の「立地」や「地形」、「自然環境」を生かした「匝瑳市民」の「憩いの場」として、「芝生広場」、「さくら広場」、「こども広場」、「展望広場」などを整備し、「コンクリート園路」(「散策路」)等で結んでいます。

「天神山公園」では、「広場」をのんびり散策したり、「展望台」からの「眺望」を楽しんだりと、「自然」の中でくつろげます。

「天神山」「園内」には約550本、7種類の「サクラ」が植えられており、「春」には「サクラ」が「公園」を「ピンク」に染め、「匝瑳市」の「花見の新名所」となっています。

また「天神山公園」付近にも「池端」の「サクラ」といった「桜の名所」があり、「開花時期」には「桜まつり」も行われています。

「天神山公園」の「サクラ」ですが、「オーナー制度」での約300本を含む約550本、7種類の「サクラ」が植えられたのが平成15年(2003年)。

当時、オープンを記念して2月23日(日)に「オープン記念植樹祭」が開催され、「サクラ」の「オーナー」など約300人の「参加者」が見守る中、「記念樹」の「ソメイヨシノ」が「さくら広場」に植えられたそうです。

「さくら広場」は5200平方mあり、「広場」の中には「遊具」「トイレ」も整備され、緩やかな「傾斜地」に立地した「心休まる静かな広場」になっています。

ちなみに「ソメイヨシノ」を「植樹」をしたのは、「江波戸辰夫」市長(当時)、「宇野裕」県議(当時)、「岩瀬藤作」市議会議長(当時)、「鈴木行雄」市区長会長代理(当時)、「林正夫」市老ク連会長(当時)「田村理江」さん(みどりの少年団)(当時)、「佐藤克哉」君(みどりの少年団)(当時)の8人で行ったそうです。

「天神山公園」は、上り下りの「コンクリート園路」は約1km巡らされており、「四季」の「景色」を眺めながらゆっくりと「散策」できるようになっています。

中でも「展望広場」の「展望台」は、「天神山公園」内で一番「標高」の高い場所にあり、「展望台」から「匝瑳市街地」はもとより「屏風ヶ浦」(2012年5月20日のブログ参照)「太平洋」も望み「運」が良ければ「富士山」が見えるという「絶景スポット」になっています。

また「天神山公園」「展望台」へは「車いす」での「利用」もできる「アプローチ」があります。

その他「こども広場」は697平方mあり、「コンビネーション遊具」・「砂場」や「テーブル」と「いす」2組、「多目的広場」は8780平方mあり、「サッカー」など「スポーツ」をする「こども」も多く「ファミリー」で楽しく過ごせる「スポット」でもあります。

また「天神山公園」「園内」には52か所に「ベンチ」が設置され、「散策」の「休憩」や「読書」する場所として利用されています。

上記のように「天神山公園」は、「匝瑳市」の「中心市街地」に隣接している「丘陵地」通称「天神山」を「立地」や「地形」、「自然環境」を活かした「市民憩いの場」とし、「日本有数の植木のまち」(2011年9月30日のブログ参照)にふさわしいよう、「さくらの植栽」等による「花見の名所化」の「形成」、「四季の草木」などを随所に配置し、「季節のうつろい」と「華やぎ」を実感できる「個性的」で「リクリエーション機能」が高い「都市公園」として整備されています。

「第3回天神山桜まつり」は、「匝瑳市」「木積地区」に伝わる「国指定重要無形民俗文化財」である「木積箕」の「実演」として「木積箕づくり保存会伝承教室」、「千本桜歌と踊りの競演」、「匝瑳市物産紹介」といった「イベント」、「地井武男さんのちいの森出発二宮二寺ちい散歩」「街歩き」などが開催されます。

「第3回天神山桜まつり」は、4月7日(土)・8日(日)の「両日」とも、10時から開催します。

「匝瑳市民」の「憩いの場」「天神山公園」で開催される「春」の「まつり」「第3回天神山桜祭」。

この機会に「匝瑳市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「第3回天神山桜祭」詳細

開催日時 4月13日(土)・14日(日) 10時~15時

開催会場 天神山公園 匝瑳市八日市場イ2291

問合わせ 天神山桜祭実行委員会 0479-73-1514

備考

「天神山公園」ならびに「池端」では「騒音禁止」です。

「天神山公園」の「サクラ」ですが、度重なる「爆弾低気圧」により、かなり散ってしまったそうです。

また「天神山公園」では、「芝桜」が満開となっており見頃を迎えているそうです。

「天神山公園」は、「匝瑳市」の「中心市街地」に隣接する「丘陵地」、通称「天神山」の「立地」や「地形」、「自然環境」を生かした「匝瑳市民」の「憩いの場」として、「芝生広場」、「さくら広場」、「こども広場」、「展望広場」などを整備し、「コンクリート園路」(「散策路」)等で結んでいます。

「天神山公園」では、「広場」をのんびり散策したり、「展望台」からの「眺望」を楽しんだりと、「自然」の中でくつろげます。

「天神山」「園内」には約550本、7種類の「サクラ」が植えられており、「春」には「サクラ」が「公園」を「ピンク」に染め、「匝瑳市」の「花見の新名所」となっています。

また「天神山公園」付近にも「池端」の「サクラ」といった「桜の名所」があり、「開花時期」には「桜まつり」も行われています。

「天神山公園」の「サクラ」ですが、「オーナー制度」での約300本を含む約550本、7種類の「サクラ」が植えられたのが平成15年(2003年)。

当時、オープンを記念して2月23日(日)に「オープン記念植樹祭」が開催され、「サクラ」の「オーナー」など約300人の「参加者」が見守る中、「記念樹」の「ソメイヨシノ」が「さくら広場」に植えられたそうです。

「さくら広場」は5200平方mあり、「広場」の中には「遊具」「トイレ」も整備され、緩やかな「傾斜地」に立地した「心休まる静かな広場」になっています。

ちなみに「ソメイヨシノ」を「植樹」をしたのは、「江波戸辰夫」市長(当時)、「宇野裕」県議(当時)、「岩瀬藤作」市議会議長(当時)、「鈴木行雄」市区長会長代理(当時)、「林正夫」市老ク連会長(当時)「田村理江」さん(みどりの少年団)(当時)、「佐藤克哉」君(みどりの少年団)(当時)の8人で行ったそうです。

「天神山公園」は、上り下りの「コンクリート園路」は約1km巡らされており、「四季」の「景色」を眺めながらゆっくりと「散策」できるようになっています。

中でも「展望広場」の「展望台」は、「天神山公園」内で一番「標高」の高い場所にあり、「展望台」から「匝瑳市街地」はもとより「屏風ヶ浦」(2012年5月20日のブログ参照)「太平洋」も望み「運」が良ければ「富士山」が見えるという「絶景スポット」になっています。

また「天神山公園」「展望台」へは「車いす」での「利用」もできる「アプローチ」があります。

その他「こども広場」は697平方mあり、「コンビネーション遊具」・「砂場」や「テーブル」と「いす」2組、「多目的広場」は8780平方mあり、「サッカー」など「スポーツ」をする「こども」も多く「ファミリー」で楽しく過ごせる「スポット」でもあります。

また「天神山公園」「園内」には52か所に「ベンチ」が設置され、「散策」の「休憩」や「読書」する場所として利用されています。

上記のように「天神山公園」は、「匝瑳市」の「中心市街地」に隣接している「丘陵地」通称「天神山」を「立地」や「地形」、「自然環境」を活かした「市民憩いの場」とし、「日本有数の植木のまち」(2011年9月30日のブログ参照)にふさわしいよう、「さくらの植栽」等による「花見の名所化」の「形成」、「四季の草木」などを随所に配置し、「季節のうつろい」と「華やぎ」を実感できる「個性的」で「リクリエーション機能」が高い「都市公園」として整備されています。

「第3回天神山桜まつり」は、「匝瑳市」「木積地区」に伝わる「国指定重要無形民俗文化財」である「木積箕」の「実演」として「木積箕づくり保存会伝承教室」、「千本桜歌と踊りの競演」、「匝瑳市物産紹介」といった「イベント」、「地井武男さんのちいの森出発二宮二寺ちい散歩」「街歩き」などが開催されます。

「第3回天神山桜まつり」は、4月7日(土)・8日(日)の「両日」とも、10時から開催します。

「匝瑳市民」の「憩いの場」「天神山公園」で開催される「春」の「まつり」「第3回天神山桜祭」。

この機会に「匝瑳市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「第3回天神山桜祭」詳細

開催日時 4月13日(土)・14日(日) 10時~15時

開催会場 天神山公園 匝瑳市八日市場イ2291

問合わせ 天神山桜祭実行委員会 0479-73-1514

備考

「天神山公園」ならびに「池端」では「騒音禁止」です。

「天神山公園」の「サクラ」ですが、度重なる「爆弾低気圧」により、かなり散ってしまったそうです。

また「天神山公園」では、「芝桜」が満開となっており見頃を迎えているそうです。

「親子農業体験」(東庄町)

本日ご紹介するのは、となりまち「東庄町」「千葉県立東庄県民の森」で4月13日(土)に開催されます「親子農業体験」です。

「千葉県立東庄県民の森」(2011年4月22日のブログ参照)は、「郷土」の「自然」を守り、多くの「県民」が「自然」と共に生きる「心の創造」を目指して造られた「公共施設」です。

このため「千葉県立東庄県民の森」は、「森林」での「学習」、「リクリエーション」、「スポーツ」、「文化活動」、「林業体験」など、「森林」の「総合利用」を図る「施設」となっています。

「ジャガイモ」(馬鈴薯・英名・potato・学名・Solanum tuberosum L.)は、「ナス科ナス属」の「植物」で、「地下茎」を「食品」として利用しています。

上記のように「ジャガイモ」は「地下」の「茎」の「部分」(塊茎)を「食用」にされており、「加熱調理」して食べられるほかに、「デンプン原料」としても利用されています。

「ジャガイモ」は、比較的「保存」がきく「食材」でありますが、暗くても「温度」の高いところに保存すると「発芽」しやすいため、涼しい「場所」での「保管」が望ましいそうです。

「ジャガイモ」の「芽」や緑化した「塊茎」には「毒性成分」「ポテトグリコアルカロイド」(ソラニンなど)が多く含まれ「中毒」の元になるそうです。

「ジャガイモ」の「原産」は「南米アンデス山脈」の「高地」といわれ、16世紀には、「スペイン人」により「ヨーロッパ」にもたらされました。

このとき「運搬中」の「船内」で「芽」が出たものを食べて、「毒」にあたった為「悪魔の植物」と呼ばれたそうです。

「日本」には、1600年ごろに「オランダ船」により「ジャカルタ港」より運ばれました。

「日本」では当時は「観賞用」として栽培されたといわれています。

現在「日本」では、「男爵薯(だんしゃくいも)」および「メークイン」の「二大品種」が広く栽培されており、「北海道」が「最大」の「生産地」で、「夏」の「終わり」から「秋」にかけて「収穫」され、「九州」の「長崎」では「冬」に植え付けて「春」に出荷するそうです。

「ジャガイモ」の「利用形態」は、「生食」、「加工」、「デンプン原料」の「3種類」に大別されます。

なお「ジャガイモ」の「品種」の「説明」における「生食用」とは、「家庭」や「飲食店」での「調理素材」として利用することを指しており、通常「加熱」して食すことを「意味」し、「生食」の「辞書的」な「意味」である「非加熱」で「食用」とする「意味」ではないそうです。

「加工用」としては、「ポテトサラダ」、「ポテトチップス」、「フライドポテト」、「冷凍食品」(コロッケなど)があります。

「デンプン」は、いわゆる「片栗粉」として流通している「粉末」の「原料」とする「意味」であり、「インスタント麺」などの「原料」にもなります。

「ジャガイモ」は、「デンプン源」だけでなく「ビタミン」や「カリウム」も多く含んでおり、特に「ビタミンC」が「豊富」で、「フランス」では「大地のリンゴ」(pomme de terre・ポム・ド・テール)と呼ばれています。

「ジャガイモ」の「ビタミンC」は「デンプン」に保護されるため「加熱」による「損失」が少ないといわれ、「ジャガイモ」の「皮」は、それを使って「ガラス」や「鏡」を磨くと「曇り止め」になるそうです。

「親子農業体験」は、「千葉県立東庄県民の森」の「イベント」で、「全4回シリーズ」の「第1回」の「企画」です。

「千葉県立東庄県民の森」では、以下のように「親子農業体験」の「参加」を呼びかけています。

森は、四季折々の姿で、私たちに潤いや恵みを与えてくれます。

里山があやなす風景や草木の香り音色、楽しさと不思議さに満ち多くの感動を与えてくれます。

四季折々の自然豊かな里山で、農業山の仕事を通して、木・森の役割について学びましょう。

「千葉県立東庄県民の森」で行われる「親子農業体験」ですが、「第1回」が平成25年4月13日(土)に、「第2回」は平成25年5月11日(土)、「第3回」は平成25年7月6日(土)、「第4回」は平成25年10月26日(土)に開催される予定になっています。

(詳しくは「千葉県立東庄県民の森」HP「4月のイベント予定」をタップまたはクリック)

「親子農業体験」「第1回」の「内容」ですが、「農業体験」として「ジャガイモ」の「植え付け体験」と、「県民の森」の「山菜」を「天ぷら」にして食べようとなっています。

「親子農業体験」「第1回」の「受付・体験」ですが、「受付時間」は9時から「受付場所」は「千葉県立東庄県民の森」「管理事務所」で行い、「体験」は9時30分から12時くらいまでとなっています。

「親子農業体験」「第1回」の「参加費」は「お一人」200円(材料、保険含む)で、「定員」は30人となっています。

「自然」豊かな「千葉県立東庄県民の森」で行われる「ジャガイモ植え付け」と「山菜」を「天ぷら」で食す「イベント」「親子農業体験」。

この機会に「東庄町」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「親子農業体験」詳細

開催日時 4月13日(土) 9時半~12時

開催会場 千葉県立東庄県民の森 香取郡東庄町小南639

問合わせ 千葉県立東庄県民の森 0478-87-0393

備考

「親子農業体験」は、「小雨決行」で行われるそうです。

「千葉県立東庄県民の森」では、「親子農業体験」の翌日(4月14日(日))「ヨガ体験」を「県民の森芝生広場」で9時~10時に行うそうです。

「ヨガ」の「参加費」は500円(1回)で、「持ち物」等ですが、「動きやすい服装」、「ヨガマット」又は「敷物」(バスタオル等)、「飲料水」、「汗拭きタオル」等をご持参下さいとのことです。

「千葉県立東庄県民の森」(2011年4月22日のブログ参照)は、「郷土」の「自然」を守り、多くの「県民」が「自然」と共に生きる「心の創造」を目指して造られた「公共施設」です。

このため「千葉県立東庄県民の森」は、「森林」での「学習」、「リクリエーション」、「スポーツ」、「文化活動」、「林業体験」など、「森林」の「総合利用」を図る「施設」となっています。

「ジャガイモ」(馬鈴薯・英名・potato・学名・Solanum tuberosum L.)は、「ナス科ナス属」の「植物」で、「地下茎」を「食品」として利用しています。

上記のように「ジャガイモ」は「地下」の「茎」の「部分」(塊茎)を「食用」にされており、「加熱調理」して食べられるほかに、「デンプン原料」としても利用されています。

「ジャガイモ」は、比較的「保存」がきく「食材」でありますが、暗くても「温度」の高いところに保存すると「発芽」しやすいため、涼しい「場所」での「保管」が望ましいそうです。

「ジャガイモ」の「芽」や緑化した「塊茎」には「毒性成分」「ポテトグリコアルカロイド」(ソラニンなど)が多く含まれ「中毒」の元になるそうです。

「ジャガイモ」の「原産」は「南米アンデス山脈」の「高地」といわれ、16世紀には、「スペイン人」により「ヨーロッパ」にもたらされました。

このとき「運搬中」の「船内」で「芽」が出たものを食べて、「毒」にあたった為「悪魔の植物」と呼ばれたそうです。

「日本」には、1600年ごろに「オランダ船」により「ジャカルタ港」より運ばれました。

「日本」では当時は「観賞用」として栽培されたといわれています。

現在「日本」では、「男爵薯(だんしゃくいも)」および「メークイン」の「二大品種」が広く栽培されており、「北海道」が「最大」の「生産地」で、「夏」の「終わり」から「秋」にかけて「収穫」され、「九州」の「長崎」では「冬」に植え付けて「春」に出荷するそうです。

「ジャガイモ」の「利用形態」は、「生食」、「加工」、「デンプン原料」の「3種類」に大別されます。

なお「ジャガイモ」の「品種」の「説明」における「生食用」とは、「家庭」や「飲食店」での「調理素材」として利用することを指しており、通常「加熱」して食すことを「意味」し、「生食」の「辞書的」な「意味」である「非加熱」で「食用」とする「意味」ではないそうです。

「加工用」としては、「ポテトサラダ」、「ポテトチップス」、「フライドポテト」、「冷凍食品」(コロッケなど)があります。

「デンプン」は、いわゆる「片栗粉」として流通している「粉末」の「原料」とする「意味」であり、「インスタント麺」などの「原料」にもなります。

「ジャガイモ」は、「デンプン源」だけでなく「ビタミン」や「カリウム」も多く含んでおり、特に「ビタミンC」が「豊富」で、「フランス」では「大地のリンゴ」(pomme de terre・ポム・ド・テール)と呼ばれています。

「ジャガイモ」の「ビタミンC」は「デンプン」に保護されるため「加熱」による「損失」が少ないといわれ、「ジャガイモ」の「皮」は、それを使って「ガラス」や「鏡」を磨くと「曇り止め」になるそうです。

「親子農業体験」は、「千葉県立東庄県民の森」の「イベント」で、「全4回シリーズ」の「第1回」の「企画」です。

「千葉県立東庄県民の森」では、以下のように「親子農業体験」の「参加」を呼びかけています。

森は、四季折々の姿で、私たちに潤いや恵みを与えてくれます。

里山があやなす風景や草木の香り音色、楽しさと不思議さに満ち多くの感動を与えてくれます。

四季折々の自然豊かな里山で、農業山の仕事を通して、木・森の役割について学びましょう。

「千葉県立東庄県民の森」で行われる「親子農業体験」ですが、「第1回」が平成25年4月13日(土)に、「第2回」は平成25年5月11日(土)、「第3回」は平成25年7月6日(土)、「第4回」は平成25年10月26日(土)に開催される予定になっています。

(詳しくは「千葉県立東庄県民の森」HP「4月のイベント予定」をタップまたはクリック)

「親子農業体験」「第1回」の「内容」ですが、「農業体験」として「ジャガイモ」の「植え付け体験」と、「県民の森」の「山菜」を「天ぷら」にして食べようとなっています。

「親子農業体験」「第1回」の「受付・体験」ですが、「受付時間」は9時から「受付場所」は「千葉県立東庄県民の森」「管理事務所」で行い、「体験」は9時30分から12時くらいまでとなっています。

「親子農業体験」「第1回」の「参加費」は「お一人」200円(材料、保険含む)で、「定員」は30人となっています。

「自然」豊かな「千葉県立東庄県民の森」で行われる「ジャガイモ植え付け」と「山菜」を「天ぷら」で食す「イベント」「親子農業体験」。

この機会に「東庄町」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「親子農業体験」詳細

開催日時 4月13日(土) 9時半~12時

開催会場 千葉県立東庄県民の森 香取郡東庄町小南639

問合わせ 千葉県立東庄県民の森 0478-87-0393

備考

「親子農業体験」は、「小雨決行」で行われるそうです。

「千葉県立東庄県民の森」では、「親子農業体験」の翌日(4月14日(日))「ヨガ体験」を「県民の森芝生広場」で9時~10時に行うそうです。

「ヨガ」の「参加費」は500円(1回)で、「持ち物」等ですが、「動きやすい服装」、「ヨガマット」又は「敷物」(バスタオル等)、「飲料水」、「汗拭きタオル」等をご持参下さいとのことです。

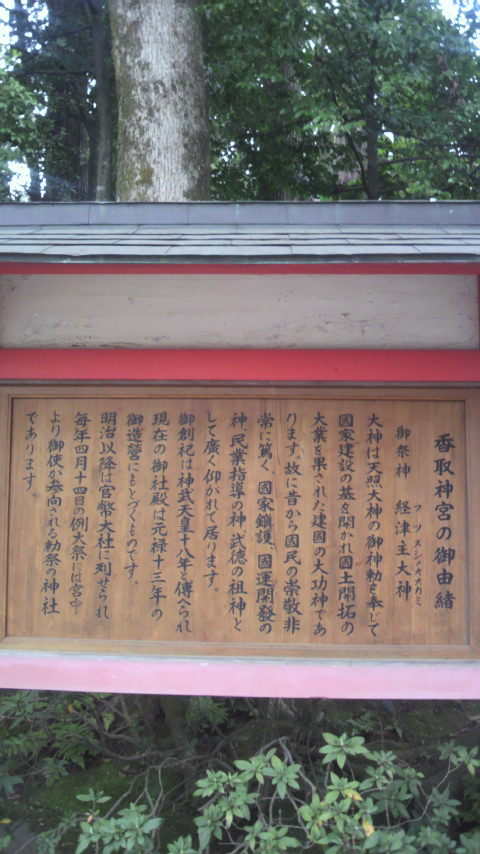

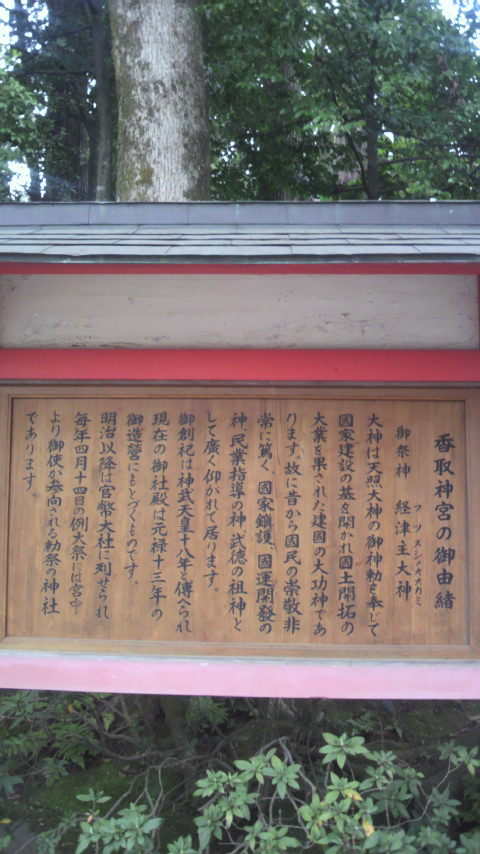

「神幸祭」(香取市)

本日ご案内するのは、となりまち「香取市」「香取神宮」で4月15日(日)に開催されます「神幸祭」です。

「香取神宮」(2010年11月5日・6日のブログ参照)は、「下総国一之宮」、「旧官幣大社」、「全国」の「香取神社」の「総本社」です。

「香取神宮」の「御祭神」は「経津主大神(ふつぬしのおおかみ)」(又の「御名」は「伊波比主命(いはひぬしのみこと)」)です。

「香取神宮」「御祭神」の「経津主大神」は、「天照大神」の「命」のもと「武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)」とともに、「大国主命」に「国譲り」を迫った「神」として「日本書紀」に記されています。

(「古事記」には、その名の「記述」がありません。)

「香取神宮」の「創建」は、紀元前643年、「肥後国造」の「一族」だった「多氏」が「上総国」に上陸し、「開拓」を行いながら、「常陸国」に「勢力」を伸ばしました。

この際、「出雲国」の「柘殖氏族」によって「農耕神」として祀られたのが、「香取神宮」の「起源」とされています。

「香取神宮」は、かつては「鹿島神宮」(2010年11月8日・9日・10日のブログ参照)と共に「蝦夷」に対する「大和朝廷」の「前線基地」であり、平安時代には「神宮」の「称号」で呼ばれていました。

「延喜式神名帳」によりますと、「伊勢神宮」・「鹿島神宮」・「香取神宮」の「三社」のみだそうです。

「香取神宮」は、古くから「国家鎮護」の「神」として「皇室」からの「御崇敬」がもっとも篤く、上記のように「神宮」の「御称号」を以て奉祀されており、中世以降は「下総国」の「一宮」、明治以後の「社格制」では官幣大社

に列し、昭和17年、「勅祭社」に治定され今日(こんにち)に至っています。

「香取神宮」は、「奈良」の「春日大社」、「宮城」の「鹽竈神社(しおがまじんじゃ)」を始めとして、「香取大神」を「御祭神」とする「神社」は「全国各地」に及んでいて、広く「尊崇」を集めています。

「香取神宮」は、一般からは「家内安全」、「産業(農業・商工業)指導の神」、「海上守護」、「心願成就」、「縁結」、「安産の神」として深く信仰されています。

さらにその「武徳」は「平和・外交」の「祖神」として「勝運」、「交通安全」、「災難除け」の「神」としても「有名」だそうです。

「香取神宮」は、12万3千平方mに及ぶ「広大」な「境内」には「老杉」がうっそうと茂る「千葉県」の「県天然記念物」に指定されている「香取の森」で、「別名」「亀甲山」と呼ばれる「森」の中に鎮座しています。

「香取の森」には、「四季折々」の「花」が咲き、「風情」ある「散策スポット」となっており、「春」の「桜」、「夏」の「新緑」、「秋」の「紅葉」と「四季」を感じる「荘厳」な「風格」ある「空間」が広がっています。

今時分、「香取神宮」では「桜」が咲いており、「香取神宮」の「桜」は「美人桜」と呼ばれ、「香取神宮」「境内」には「染井吉野(ソメイヨシノ)」、「ボタンザクラ」、「大島桜」、「山桜」などのたくさんの「種類」の「桜」が「花」を咲かせます。

「美人桜」の「競演」を「比較的」長い「期間」楽しめるそうです。

(幾度かの「爆弾低気圧」によりある程度「桜」は散っているようです。)

「神幸祭」は、約800年前から伝わる「祭事」で、「香取神宮」の「御祭神」である「経津主大神」が「東国」を平定した際の「様子」を模して行われ、「氏子」が平安時代さながらの「装束」を「身」にまとい、「行列」を組んで「神宮」の「周り」を歩く、「香取」の「神さま」が「年」に一度「里」に下りられる「祭事」です。

「神幸祭」では、上記のように「香取神宮」「氏子」約200名が平安時代さながらの「白丁」・「黄衣姿」で「行列」を組んで「神宮」の「周り」を練り歩きます。

「行列」は、主に「甲冑武者」の「装い」や「盾(たて)」・「矛(ほこ)」を持つ「人」、「御神輿」を担ぐ「人」など、「総勢」約200人で、途中、「香取神宮」「表参道入口」の「駐車場」で「祭典」を行い、「香取神宮」「社殿」へ戻ります。

また「神幸祭」の「祭典」前には、「千葉県」の「県指定無形文化財」に指定されている「香取神道流」の「奉納演舞」や、「おらんだ楽隊」の「演奏」なども披露されます。

「香取神宮」で行われる「時代絵巻」さながらの「伝統的行事」「神幸祭」は、「例年」3万人の「人出」で賑わうそうです。

なお「香取神宮」で12年に一度、「午年」に行われる「式年神幸祭」では、3000人にも及ぶ「氏子」が「甲冑」そのほかの「歴史的装束」で約4kmの「大行列」を組み、圧巻なのだそうです。

「春」まっさかりの「香取神宮」で催行されます約800年前から伝わる「祭事」「神幸祭」。

この機会に「香取市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「神幸祭」詳細

開催日時 4月15日(月) 13時~

開催会場 香取神宮 香取市香取1697

問合わせ 香取神宮 0478-57-3211

備考

「香取神宮」「神幸祭」前日4月14日(土)には「香取神宮」「例祭」(2012年4月13日のブログ参照)が催行されます。

「香取神宮」「例祭」は、「香取神宮」の「年間祭典」の中で、最も「重儀」を以て斎行する「祭典」だそうです。

「香取神宮」「例祭」は、「天皇陛下」からの「御幣物」を奉じ、「皇室」、「国家」の「安泰」と「国民」の「安寧」を祈願する「祭典」で、「祭典中」、「香取神宮巫女」による「悠久の舞」を奏すそうです。

「香取神宮」(2010年11月5日・6日のブログ参照)は、「下総国一之宮」、「旧官幣大社」、「全国」の「香取神社」の「総本社」です。

「香取神宮」の「御祭神」は「経津主大神(ふつぬしのおおかみ)」(又の「御名」は「伊波比主命(いはひぬしのみこと)」)です。

「香取神宮」「御祭神」の「経津主大神」は、「天照大神」の「命」のもと「武甕槌大神(たけみかづちのおおかみ)」とともに、「大国主命」に「国譲り」を迫った「神」として「日本書紀」に記されています。

(「古事記」には、その名の「記述」がありません。)

「香取神宮」の「創建」は、紀元前643年、「肥後国造」の「一族」だった「多氏」が「上総国」に上陸し、「開拓」を行いながら、「常陸国」に「勢力」を伸ばしました。

この際、「出雲国」の「柘殖氏族」によって「農耕神」として祀られたのが、「香取神宮」の「起源」とされています。

「香取神宮」は、かつては「鹿島神宮」(2010年11月8日・9日・10日のブログ参照)と共に「蝦夷」に対する「大和朝廷」の「前線基地」であり、平安時代には「神宮」の「称号」で呼ばれていました。

「延喜式神名帳」によりますと、「伊勢神宮」・「鹿島神宮」・「香取神宮」の「三社」のみだそうです。

「香取神宮」は、古くから「国家鎮護」の「神」として「皇室」からの「御崇敬」がもっとも篤く、上記のように「神宮」の「御称号」を以て奉祀されており、中世以降は「下総国」の「一宮」、明治以後の「社格制」では官幣大社

に列し、昭和17年、「勅祭社」に治定され今日(こんにち)に至っています。

「香取神宮」は、「奈良」の「春日大社」、「宮城」の「鹽竈神社(しおがまじんじゃ)」を始めとして、「香取大神」を「御祭神」とする「神社」は「全国各地」に及んでいて、広く「尊崇」を集めています。

「香取神宮」は、一般からは「家内安全」、「産業(農業・商工業)指導の神」、「海上守護」、「心願成就」、「縁結」、「安産の神」として深く信仰されています。

さらにその「武徳」は「平和・外交」の「祖神」として「勝運」、「交通安全」、「災難除け」の「神」としても「有名」だそうです。

「香取神宮」は、12万3千平方mに及ぶ「広大」な「境内」には「老杉」がうっそうと茂る「千葉県」の「県天然記念物」に指定されている「香取の森」で、「別名」「亀甲山」と呼ばれる「森」の中に鎮座しています。

「香取の森」には、「四季折々」の「花」が咲き、「風情」ある「散策スポット」となっており、「春」の「桜」、「夏」の「新緑」、「秋」の「紅葉」と「四季」を感じる「荘厳」な「風格」ある「空間」が広がっています。

今時分、「香取神宮」では「桜」が咲いており、「香取神宮」の「桜」は「美人桜」と呼ばれ、「香取神宮」「境内」には「染井吉野(ソメイヨシノ)」、「ボタンザクラ」、「大島桜」、「山桜」などのたくさんの「種類」の「桜」が「花」を咲かせます。

「美人桜」の「競演」を「比較的」長い「期間」楽しめるそうです。

(幾度かの「爆弾低気圧」によりある程度「桜」は散っているようです。)

「神幸祭」は、約800年前から伝わる「祭事」で、「香取神宮」の「御祭神」である「経津主大神」が「東国」を平定した際の「様子」を模して行われ、「氏子」が平安時代さながらの「装束」を「身」にまとい、「行列」を組んで「神宮」の「周り」を歩く、「香取」の「神さま」が「年」に一度「里」に下りられる「祭事」です。

「神幸祭」では、上記のように「香取神宮」「氏子」約200名が平安時代さながらの「白丁」・「黄衣姿」で「行列」を組んで「神宮」の「周り」を練り歩きます。

「行列」は、主に「甲冑武者」の「装い」や「盾(たて)」・「矛(ほこ)」を持つ「人」、「御神輿」を担ぐ「人」など、「総勢」約200人で、途中、「香取神宮」「表参道入口」の「駐車場」で「祭典」を行い、「香取神宮」「社殿」へ戻ります。

また「神幸祭」の「祭典」前には、「千葉県」の「県指定無形文化財」に指定されている「香取神道流」の「奉納演舞」や、「おらんだ楽隊」の「演奏」なども披露されます。

「香取神宮」で行われる「時代絵巻」さながらの「伝統的行事」「神幸祭」は、「例年」3万人の「人出」で賑わうそうです。

なお「香取神宮」で12年に一度、「午年」に行われる「式年神幸祭」では、3000人にも及ぶ「氏子」が「甲冑」そのほかの「歴史的装束」で約4kmの「大行列」を組み、圧巻なのだそうです。

「春」まっさかりの「香取神宮」で催行されます約800年前から伝わる「祭事」「神幸祭」。

この機会に「香取市」に訪れてみてはいかがでしょうか?

「神幸祭」詳細

開催日時 4月15日(月) 13時~

開催会場 香取神宮 香取市香取1697

問合わせ 香取神宮 0478-57-3211

備考

「香取神宮」「神幸祭」前日4月14日(土)には「香取神宮」「例祭」(2012年4月13日のブログ参照)が催行されます。

「香取神宮」「例祭」は、「香取神宮」の「年間祭典」の中で、最も「重儀」を以て斎行する「祭典」だそうです。

「香取神宮」「例祭」は、「天皇陛下」からの「御幣物」を奉じ、「皇室」、「国家」の「安泰」と「国民」の「安寧」を祈願する「祭典」で、「祭典中」、「香取神宮巫女」による「悠久の舞」を奏すそうです。