お疲れ様です。

緊急事態宣言が東京も解除されて悲喜交々。

なんとなく、オンライン授業は、大学の力・教員の力を試されている気がします。

ただ、受け取る側の意識改革も必要かな・・・

課題に追われ、いままでよりも勉強しなくてはならなくなったと思いますし、注意を払わないとならないかと思います。

罹患された方々の早期回復、医療従事者・対応をされている方々が十分なサポートを受けられることを祈っています。

この状況、まだまだ皆で乗り越えていきましょう!

------------------------------------------------------

昨日?(今日かも)は、夜中に記事を上げまして。

なぜか夜中になってしまったのです。

記事を上げられるときは、コンスタントではないのですが(苦笑)、

やっぱり、昼間がいいですよね。

今日は、「コタローは1人暮らし」を取り上げます。

ずーーーーーーーっと、取り上げたいと思っていた作品。

感動、感涙、悲痛、憂い、援護・・・色々な感情が湧いてくるマンガです。

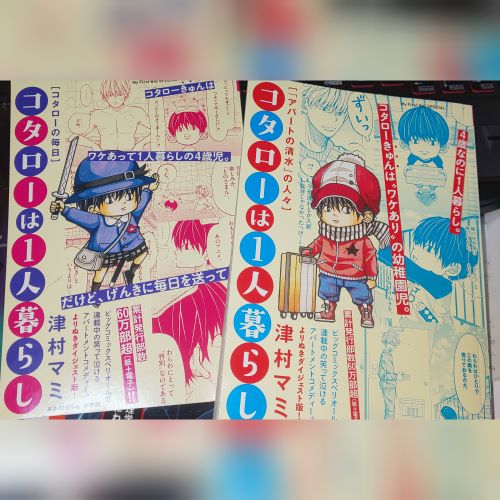

コミックは6巻まで研究室に置いてきてしまって、手元にはよりぬきダイジェスト本しかありませんでした(汗)

(写真は、5巻までのお話をまとめたダイジェストのムック版です。)

このマンガは、津村マミ先生がビックコミックスペリオールに連載されているアパートメントコメディ。現在、コミックは6巻まで発売されています。

7月に7巻が出るとのことですが。

津村マミ先生のTwitterはこちら↓

アパートメントコメディとはなんぞ?

4才のコタローが1人暮らしをするアパートがあります。そこの住人たちとの交流が面白おかしく、時に切なく描かれていることで、アパートメントコメディだと思います。

主人公は、さとうコタロー 4歳 幼稚園児。

準主人公は、コタローの隣に住む狩野進 31歳独身 漫画家志望。

4才の子どもが、1人暮らしをするなんて???と荒唐無稽に見えるものですが、読んでいるとそう思えなくなってきます。

何故、コタローは1人で暮らしているのか。

最初はわからないのですが、徐々に明らかになります。

コタローは、虐待サバイバーなのです。

そして、今は父親から身を隠している。

入所していた児童福祉施設に迷惑をかけるからと。

アパートは、自分で見つけ、大家の清水さん(多分、清水のコンビニのご夫妻)に相談し、「家賃が入るなら構わない」ということで入居。

(後に、コタローに生活費を届ける弁護士さんたちが出てきますので、暗に契約などは動いてくれてたのではないかというニュアンスではないかなと思います・・・)

母親は亡くなっていますが、コタローは知りません。

それを周囲は後に知ることになるのですが、コタローには言いません。

いつか母上とまた一緒に暮らせる日が来ることをコタローが望んでいるからです。

人から聞かされてはいけないと、周囲の人たちは思っている様子。

将来なりたいものは、「スマホ」。

スマホは母親の興味関心を惹きつけ、つねに触ってもらえるから。

だから、スマホになりたいと。

この件を読んだとき、スマホネグレクトを彷彿させました。

(子どもを見て、子どもと遊んだり話しかけたり世話するよりも、スマホをいじっている時間の方が長い親御さんがいたりすることです)

コタローは強くなろうと努力しています。

簡単な算数はできるし、ひらがなも書けます(すごい)。

力だけではなく、生活力、自立の面で強くあろうと。

だけど、そこは4歳児。

ときどき、ちぐはぐだったり、理解をしていなかったりで、周囲が心配をします。

コタローは、入居当初、挨拶回り用に「箱ティッシュ」を買い、各部屋に挨拶にいきます。

なぜティッシュなのか、その意味は大分経ってからわかります。

ネグレクト状態であったとき、お腹が空いてティッシュを食べていた時期がありました。ティッシュにも味の違い、食べやすいたべにくいがあるそうです。

困ったとき、箱ティッシュがあると、助かるから、少し良いティッシュを挨拶回りに使ったようなのです。

「とのさまん」というアニメが好きで、おもちゃの刀を買って脇にさし、

「わらわ」「すまぬ」「いってまいる」「~ぞよ」「なんぞ」など「とのさま語」で話ます。

これにも意味がある。

子どもが、おもしろおかしくアニメを真似るのではなく、強くありたいから、自分も「とのさまん」のように話すのです。

精神分析でいうと、防衛機制(自我を守る心の働き)の

「取り入れ」(他者の属性を心理的に自分のものとし、安定を図る。)か「同一視」(重要な他者の多くの属性を取り入れて、融合した一体感をもち、自分が他者のようになる。)のようです。

どちらかというと、「取り入れ」だと感じます。

4歳に見える世界と大人が見える世界は異なる。

その視点の違いに驚かされ、身につまされます。

ほとんど表情が動かないコタローの「目」が少し変わるとき、

ホッとするし、泣けてくる。

アパートの住人たちも色々な背景を持っています。

コタローをそれとなく守っている狩野は、子どものときに両親を亡くし、おじさん夫妻の基で暮らしました。

コタローを溺愛する田丸は、離婚して愛する息子と離れて暮らしている。

コタローを理解し優しく接した美月は、彼氏のDVに遭っている。

美月の後に入居したすみれは、母親から忌み嫌われ触れることを拒否されて育った子ども時代がある。

1ヶ月しか居なかったけれど、コタローが懐いた青田は、父親から依頼された興信所の人間でしたが、虐待サバイバーだった。

幾人かの人たちの虐待経験が随所に出てきて、辛く苦しい状況をくぐり抜けてきた様子が覗えますが、心に傷を抱えらながらも、一生懸命に生きる姿、人生を受入れて前に進む姿が描かれています。

このマンガでは、先ず様々な虐待の姿を知ることになります。

(よく調べられています。)

それぞれが、それぞれの思いでコタローを理解し、見守る姿に涙が止まりません。

虐待を描いたマンガは少なからずありますが、ほとんどが「実録」のような形で、悲惨な事件をマンガ化したものです。

しかし、この「コタローは1人暮らし」は実録版とは異なります。

笑いと人情と、コタローが懸命に生きる小さな命の尊さとまぶしさに癒やされ、涙し、大人として「何かしなければ」という思いに駆られます。

大人がすべきこと。

子どもが見る世界を可能な限り知り、子どもを尊重し、肉親ではなくとも、子どもを育む「社会的親」の姿勢をもち寄り添うことではないでしょうか。

このマンガから私はそう感じました。

(あ、勿論、虐待をみかけたら通報!はすべきことです)

決して、可哀想がることではないと思います。

可哀想に思い、哀れむのは、ちょっと上から目線かもしれません。

寄り添うことには、尊重があり、こういったものはないはずなのです。

もし、哀れみ可哀想だから、という気持ちで、何かをしてあげる場合、

メサイヤコンプレックスになりかねないのでは?と思います。

メサイヤコンプレックスとは、自分は劣った人間だという気持ちと、自分は人を救える優れた人間だという気持ちが入り混じった反応です。

自分が救われたいから他人を救い、人を助けることで自分の存在を確認し、優位に立とうとするもの。

コンプレックスで行われた行動は、相手にありがた迷惑の思いを持たせ、相手が注文をつけたり、申し出を断ることがあると不機嫌(逆ギレ)になります(「せっかくしてあげたのに」や「好意を受け取らないなんて」、など)。

そして、その行動の結果が思わしくない場合は、事実に直面できずにこだわり続けたり、途中で投げ出すようなことになるのです。

それは、助けにはならないですよね。

このマンガからは、当たり前を当たり前としない、感謝や情愛の在り方を学ぶこともできます。

それは、生きる力を学ぶことにもなると感じています。

コメディと言う勿れです。

コメディの中だから、読み進められます。

本日は、「コタローは1人暮らし」の序章。

このマンガは、まだまだ語れることがたくさんありますので、また取り上げたいと思います。

では、また。

心燃やして取組みます。